Le Bon, la Brute et le Truand

Le film fait partie de la 'trilogie des dollars' : Clint Eatswood y incarne un homme sans nom, reconnaissable à son poncho, qu'on aperçoit sur chaque affiche. Le Bon, la Brute et le Truand, dernier jalon de la série, est un préquelle : l'homme sans nom revêt le poncho à la fin du film, annonçant ainsi les films précédents.

1964 |

1965 |

1966 |

Avec ces trois films, Sergio Leone lance un nouveau genre : le western spaghetti.

Les Américains lancèrent la dénomination de 'western-spaghetti'. Je croyais que c'était ironique et subtil. Il me semblait qu'ils signifiaient que les spaghettis remplaçaient le lasso. Mais ce n'était pas vrai. Cependant, cette appellation n'avait rien de péjoratif. À cette époque, on disait 'spaghetti' pour 'italien'. Comme aujourd'hui, ils parlent de 'Pizza Connection'. À présent, le spaghetti est démodé. C'est la pizza qui a la cote. Il n'y a là rien de méchant. C'est juste une façon de définir l'origine nationale. Ce sont les Européens qui reprirent ce label de façon critique pour stigmatiser la démarcation d'un genre.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

L'Italie est alors une terre de cinéma.

En 1937, à Rome, Cinecittà avait été inauguré. Avec sa superficie de six cent mètres carrés et ses seize plateaux, Hollywood-sur-le-Tibre, comme ce complexe sera surnommé, devient le plus grand centre de production d'Europe.

Dans les années 60, c'est l'âge d'or du cinéma italien. Il coïncide avec le début du 'miracle économique' dont l'Italie va être la bénéficiaire pendant une dizaine d'années, et qui permet à la production cinématographique de sortir plus de deux cent films par an, dont des oeuvres essentielles : Antonini réalise L'Avventura (1960), Fellini La Dolce vita (1960), Pasoloni Accatone (1961), Visconti Le Gépard (1963)...

Cependant, depuis les années 50, le public italien s'enthousiasme aussi pour les genres populaires : films d'épouvante, films de cape et d'épée mais surtout péplums. Plusieurs réalisateurs américains font le voyage de Rome et apportent leur contribution au genre : Mervyn Leroy pour Quo Vadis (1953), William Wyler pour Ben-Hur (1959), Robert Aldrich pour Sodoma e Gomorra (1962).

C'est dans ce contexte qu'est réalisé Le Bon, la Brute et le Truand. Le film est tourné en Espagne, dans le désert de Tabernas (Andalousie), avec l'approbation du régime franquiste et l'assistance de l'armée espagnole.

Table des matières

Synopsis

Sentenza, un tueur à gages surnommé Angel Eye, (la brute) apprend l'existence d'un formidable trésor volé aux sudistes et caché par un certain Bill Carson.

Dans le même temps, Blondin, un chasseur de primes (le bon) est entraîné dans le désert par son ancien associé, Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez (le truand) qui veut se venger. Après l'avoir épuisé, Tuco va abattre Blondin, quand surgit une diligence pleine de soldats morts. Bill Carson, à l'agonie, indique à Tuco le nom du cimetière où le trésor est caché. Pendant que le truand va chercher de l'eau, il révèle à Blondin le nom de la tombe.

Tuco s'efforce donc désormais de sauver Blondin. Ils se déguisent en soldats confédérés, Tuco fait soigner Blondin dans une mission catholique administrée par son frère, mais ils sont capturés par des soldats nordistes.

Dans le camp, ils retrouvent Sentenza, devenu sous-officier de l'Union. Il fait torturer Tuco, qui révèle le nom du cimetière, et part avec Blondin.

Tuco s'échappe, retrouve le groupe, et s'associe à Blondin pour éliminer les acolytes de Sentenza. Ce dernier s'enfuit.

Pendant leur progression vers le cimetière, les deux acolytes sont de nouveau capturés par des nordistes, qui s'efforcent chaque jour de prendre un pont, au prix de centaines de vies humaines. Tuco et Blondin le font sauter.

De l'autre côté, ils découvrent le cimetière. Tuco creuse, mais ne trouve qu'un cadavre dans la tombe indiquée par Blondin. Sentenza les rejoint. Blondin tue Sentenza au cours d'un duel à trois, et contraint Tuco désarmé à creuser. Une fois l'or découvert, il oblige Tuco à se passer une corde autour du cou. Avant de partir, il fait feu et libère son acolyte.

Biographie

Sergio Leone nait en 1929 de Vincenzo Leone dit Roberto Roberti, pionnier du cinéma italien et de l'actrice Bice Waleran (Edwige Valcarenghi de son vrai nom).

Pendant son enfance, il voit son père réduit au chômage par le fascisme. Il étudie chez les Frères Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, et se passionne pour les fumetti, nom donné en Italie aux bandes dessinées qui paraissent en périodiques.

Il commence sa carrière dans le cinéma par l'adaptation d'opéras, avant d'assister Vittorio de Sica en 1948 dans Le Voleur de bicyclette, un film emblématique du néo-réalisme. Réputé pour sa direction des figurants dans les péplums, il est assistant réalisateur pour des metteurs en scène italiens mais aussi américains (Robert Wise, William Wyler).

Il met en scène deux péplums : Les Derniers Jours de Pompéi (1959), et Le Colosse de Rhodes (1961), qu'il traite avec une certaine ironie.

En 1964, Leone réalise Pour une poignée de dollars, remake d'un film de samouraïs, Le Garde du corps, sous le pseudonyme de Robert Robertson. En 1965, Leone signe la suite Et pour quelques dollars de plus, puis, en 1966, Le Bon, la Brute et le Truand.

Sous la pression de ses producteurs, Sergio Leone réalise un quatrième western, Il était une fois dans l'Ouest (1968). Ce film deviendra le point de départ d'une seconde trilogie, Il était une fois la révolution (1971), qui se passe durant la révolution mexicaine, et Il était une fois en Amérique (1984), qui peint la prohibition et l'avènement du gangstérisme.

Sergio Leone meurt en 1989 d'une crise cardiaque.

Fiche technique

Pays : Italie, Espagne, Allemagne

Durée : 161 minutes

Année : 1966 (Italie), 1968 (France)

Genre : western spaghetti

Musique : Ennio Morricone

Réalisation : Sergio Leone

Production : Alberto Grimaldi

Scénario : Luciano Vincenzoni, Sergio Leone, Agenore Incrocci et Furio Scarpelli

Interprètes :

- Blondin : Clint Eastwood

- Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez : Eli Wallach

- Sentenza : Lee Van Cleef

- Aldo Giuffrè : le capitaine alcoolique

- Luigi Pistilli : le père Pablo Ramirez

- Mario Brega : le caporal Wallace

- Enzo Petito : l'armurier

Équipe technique :

- Directeur de la photographie : Tonino Delli Colli

- Monteurs : Eugenio Alabiso, Nino Baragli

- Costumière : Antonelli et Carlo Simi

Etude de séquences

La séquence d'ouverture [2:48-5:44]

Les séquences de western s'ouvrent traditionnellement par un plan de très grand ensemble, présentant les immensités de l'Ouest, et, parmi elles, un personnage qui progresse. Or ici, en un instant, Sergio Leone a substitué à ce plan de très grand ensemble un très gros plan.

"Il n'y a rien au monde qui puisse être comparé à un visage humain. C'est une terre qu'on n'est jamais las d'explorer, un paysage (qu'il soit rude ou paisible) d'une beauté unique."

Carl Dreyer, réflexions sur mon métier, Paris, Cahiers du cinéma, 1983.

Le contraste est extrême. La distance et l'étendue laissent place à une proximité oppressante ; la splendeur des étendues naturelles, à la laideur d'un visage suant, sale et froid.

|

|

|

Les plans suivants présentent une série de champs-contrechamps : un bâtiment, quelques chariots de part et d'autre d'une rue poudreuse. Et, au loin, deux cavaliers. Un raccord surprenant nous fait passer d'un côté à l'autre de la rue, pour voir tantôt par les yeux de l'homme du début, tantôt par les yeux des deux cavaliers.

|

|

|

|

|

|

Le jeu de regards devient un jeu de déplacements : les hommes, face à face, avancent accompagnés par des travellings qui montrent les personnages, d'abord de dos, puis de trois-quarts, puis à nouveau de face. La symétrie des progressions fait anticiper un face-à-face.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Déjouant l'attente du spectateur, les trois cavaliers se rassemblent devant la porte du bâtiment, arme au poing. Alors qu'ils se ruent dans la pièce, la caméra glisse vers la fenêtre, à travers laquelle jaillit Tuco. Il bondit sur un cheval et s'enfuit, pendant que le dernier de ses adversaires s'effondre.

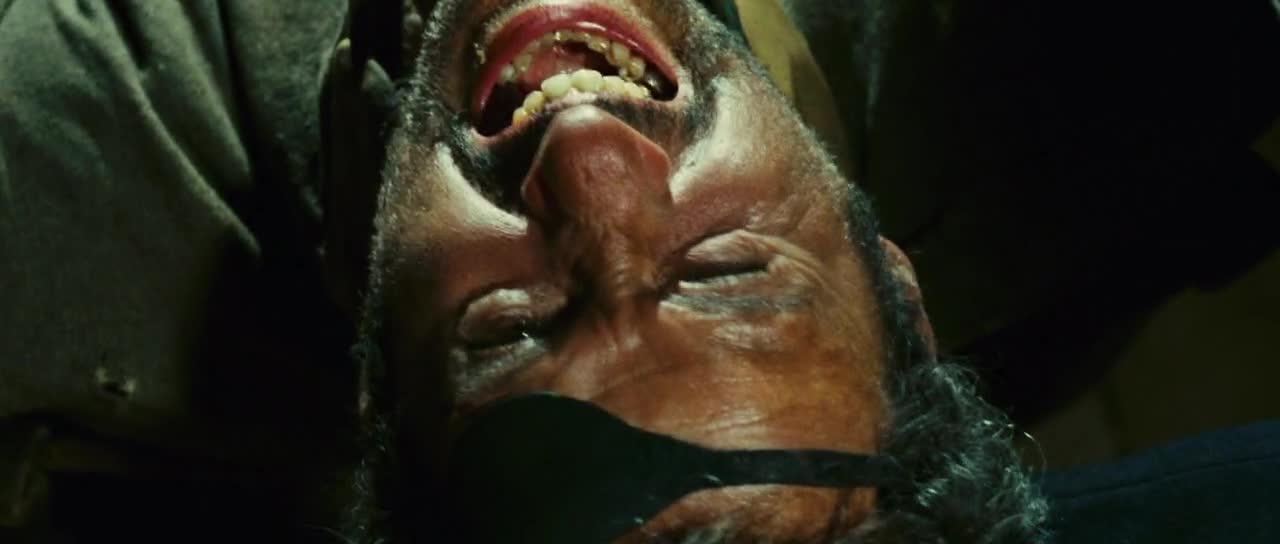

Au moment où il traverse la fenêtre, un arrêt sur image souligne le grotesque du personnage, gigot et bouteille dans une main, revolver dans l'autre, le visage tordu par une grimace, serviette nouée sous le cou, un morceau de viande entre les dents.

Un titre manuscrit inscrit en lettres rouges l'un des trois surnoms du titre, 'The Ugly', 'Le Truand', alors qu'on entend ce qui constituera le thème principal du film, une mélodie de deux notes, comparable au hurlement d'un coyote, suivi de quelques notes d'harmonica.

|

|

|

|

|

|

Pas un mot n'a été échangé pendant cette séquence. Les personnages, au visage sale, filmé en très gros plan, restent impassibles. Le paysage vide puis le duel attendu apparaissent comme autant de leurres avec lesquels joue Sergio Leone.

Le directeur de la photographie, Tonino Delli Colli, choisit d'utiliser un nombre restreint de couleurs : noir, marron, beige, à la façon d'un Rembrandt (v. par exemple 'Le Syndic de la guilde des drapiers'). Ce choix apparaît nettement si l'on regarde le code-barre du film (voir le site moviebarcode).

La séance de torture [1:37:10-1:42:36]

Ironie du sort : Tuco, qui avait torturé Blondin dans le désert, se trouve à son tour torturé par Sentenza.

Un montage alterné montre tantôt l'intérieur de la cabane, où Tuco est torturé, tantôt les prisonniers à l'extérieur de la cabane, soit Blondin, soit l'orchestre de prisonniers.

|

|

|

La séquence se calque sur la musique : elle commence avec le morceau, et se termine avec lui, soit exactement 5 minutes 33 secondes. La musique jouée par l'orchestre constitue donc la bande-son de cet extrait, tantôt in, tantôt out, mais pas off comme dans, par exemple, le duel final.

La musique avait une importance permanente dans Le Bon, la Brute et le Truand. Elle pouvait être l'élément même d'une action. C'est le cas dans la séquence du camp de concentration. Un orchestre de prisonniers doit jouer pour couvrir les cris des torturés.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

Dans la séquence, c'est un travelling latéral qui dévoile peu à peu l'orchestre.

|

|

|

Les contrastes sont très marqués dans la séquence :

| Intérieur | Extérieur |

| Ombre | Lumière |

| Violence des coups | Douceur de la musique, qui s'apparente à une berceuse |

Comme le reste du film, il s'agit d'une musique écrite par Ennio Morricone, sous le titre "L'Histoire d'un soldat" ; c'est la seule musique du film avec des paroles ; celles-ci ont été écrites par Tommie Connor, un écrivain anglais.

|

|

|

|

|

|

La couleur des uniformes des prisonniers, les miradors, les clôtures de troncs à peine ébranchés, tout ces éléments visuels composent un rappel des camps de concentration nazis, renvoyant, au-delà de la guerre de sécession, à notre histoire contemporaine, et plus largement, à toutes les guerres.

|

|

|

Le montage fait alterner gros plans de Tuco ensanglanté et souffrant, et les visages impassibles de Sentenza et du caporal Wallace.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les paroles sont rares dans la séquence, et empreintes d'une ironie mordante : par exemple le soldat qui demande à l'orchestre de mettre "plus d'émotion" dans la musique.

|

|

|

|

|

|

Si Tuco résiste et se bat dans la première moitié de la séquence, en revanche, dans le seconde partie, il ne fait qu'encaisser des coups et des chocs, véritable sac de frappe.

|

|

|

|

|

|

Ce montage alterné atteint un climax à 3:30 : à partir de ce moment, l'alternance entre plans d'intérieurs, sur Tuco torturé, et plans d'extérieurs, des gros plans sur le violoniste qui pleure, s'enchaînent de façon plus rapide.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La séquence se termine très violemment : Wallace fait pression avec ses pouces sur les yeux d'un Tuco hurlant de douleur, et, finalement, livrant tous ses secrets.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Avant la bataille [2:05:33-2:11:00]

Dans cette séquence, le réalisateur joue sur la profondeur et les limites du champ.

Un long plan montre, dans un plan très large, les deux cavaliers qui progressent dans leur périple. De façon assez burlesque, Tuco vante ses dons de guide, quand des soldats surgissent du hors-champ.

Un mouvement de caméra dévoile, dans le même plan, une profondeur de champ tout à fait différente : toute une armée est là, installée dans un camp retranché, à flanc de colline. La caméra, qui prend de la hauteur pour la première fois dans le film, montre en plongée les personnages qui s'enfoncent dans les tranchées.

Avec le mouvement de caméra, surgit le thème de la guerre : les personnages l'ont croisé à plusieurs reprises tout au long du film, dans les hospices, près des blessés et des morts, mais cette fois-ci, il s'agit de soldats vivants, et la musique résonne de façon particulièrement grave, suggérant les morts à venir.

|

|

|

|

|

|

Suit un dialogue burlesque, inspiré par Une année sur le haut plateau, qui a marqué Sergio Leone.

Dans ce livre, un capitaine disait : "Il faut boire. Être soûl. C'est notre meilleure arme. Sans alcool, personne n'arrivera jusqu'au bout." C'est ce que j'ai mis dans la bouche du personnage joué par Aldo Giuffre, ce comédien napolitain qui fut l'élève de De Filippo. Il incarne le capitaine nordiste qui défend le pont contre les Sudistes.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

À la manière d'un Céline (Sergio Leone rêvait d'adapter Voyage au bout de la nuit), le capitaine fait un éloge paradoxal de l'alcool, arme ultime de l'officier comme du simple soldat. Le dialogue commence sur une note comique, le capitaine déclare que pour s'engager il faut avoir les qualités requises : il tend une bouteille aux deux 'volontaires' et félicite Tuco pour son expertise.

Comme il est écrit dans le manuel... Tu deviendras un as dans le maniement des armes. Ça, c'est l'arme la plus puissante en temps de guerre. L'esprit combatif du soldat est dans cette bouteille. [...] Celui qui les fera boire assez conduira les soldats à une mort certaine, et aura gagné. Nous autres et ceux de l'autre côté de la rivière n'avons qu'une chose en commun... Nous puons l'alcool.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le capitaine emmène ensuite ses deux volontaires contempler le pont, enjeu des convoitises des deux états-majors. En jouant sur la profondeur de champ, le réalisateur associe deux images opposées de façon presque surréaliste : un gros plan sur le capitaine buvant et riant au premier plan ; à l'arrière plan, un plan très large sur le pont de bois, minuscule et dérisoire.

|

|

|

|

|

|

La séquence se termine par un long travelling latéral qui suit les trois personnages le long d'une tranchée, comme pour passer en revue tous ces hommes qui vont mourir.

|

|

|

Le 'triel' final [2:36:33-2:42:53]

Le duel à trois qui conclue l'affrontement des héros du film compte parmi les séquences les plus célèbres du cinéma.

Il me fallait un décor d'arène, un cimetière qui puisse évoquer le cirque antique. Il n'en existait pas. Je me suis tourné vers le capitaine artificier espagnol qui s'était occupé de la construction et de la destruction du pont. Il m'a prêté deux cent cinquante soldats qui ont bâti le cimetière dont j'avais besoin : avec dix mille tombes. ces hommes ont travaillé pendant deux jours. Et ce fut fait. Ce n'était pas un caprice de ma part. L'idée d'arène était capitale. Avec un clin d'oeil morbide puisque c'étaient les morts qui regardaient ce spectacle. J'ai même tenu à ce que la musique puisse signifier le rire des cadavres à l'intérieur de leur tombe.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

Les personnages prennent lentement place à la périphérie de l'arène. Une fois les trois hommes positionnés, la musique s'interrompt un temps, laissant entendre les corbeaux du cimetière.

Je voulais que le spectateur ait l'impression d'assister à un ballet. Cette fois, le moment de vérité se compliquait. Il s'agissait de trois professionnels. Ce sont des tireurs au sommet de la perfection. Alors, ils s'observent longtemps. Je dois donc accumuler les plans de leurs astuces, de leurs regards, de leurs gestes, de leurs hésitations. La musique doit donner du lyrisme à toutes ces images réalistes pour que cela devienne une chorégraphie, autant qu'un suspense.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pendant la suite de la séquence, les trois personnages s'observent. Plan de grand ensemble, plans américains, plans larges avec un personnage en amorce, gros plans sur les armes à la ceinture, plans poitrines, gros plans sur les visages : toute l'échelle des cadrages est utilisée pour souligner la tension des personnages. Le temps s'étire, alors que les gros plans des visages se succèdent et s'accumulent.

Les seules variations introduites sont le fait de la musique : alors que les acteurs sont figés, l'orchestre se déploie avec les choeurs. Une séquence immobile rythmée par une musique épique.

Je peux dire qu'Ennio Morricone n'est pas mon musicien. Il est mon scénariste. J'ai toujours remplacé les mauvais dialogues par la musique soulignant un regard et un gros plan. C'est ma façon d'en dire beaucoup plus que par le dialogue. Ce n'est pas moi qui ait inventé cela.... Avant moi, il y eut Chaplin et Eisenstein... Mais dès que ce fut possible, j'ai fait composer la musique avant le tournage. Et ça devenait un matériau essentiel de mon écriture.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Au bout de deux minutes, changement d'échelle, on passe à des très gros plans sur les yeux des personnages, et changement de rythme, l'alternance des plans devient rapide, puis très rapide : les gros plans duraient en moyenne trois secondes, les très gros plans une seconde et demie, ceux de la dernière série durent moins d'une demi-seconde. Le duel se résout en quelques fractions de seconde, un mouvement de Sentenza, suivi par Tuco, tous deux en gros plans. Blondin, en plan américain, dégaine et tire. Un retour au plan d'ensemble permet de voir qu'il a abattu Sentenza.

Le montage, au cours de la séquence, a changé de nature : de narratif (il racontait une histoire), il est devenu rythmique (les plans s'enchaînent comme des notes de musique).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La scène se termine sur une note burlesque : Tuco peste contre son arme, avant de comprendre que Blondin l'avait déchargée, pendant que Sentenza, agonisant, est achevé et précipité dans la tombe d'un coup de revolver, avec son chapeau et son arme.

|

|

|

|

|

|

John Woo, Johnny To et Quentin Tarentino avoueront leur dette envers Sergio Leone, qui a ainsi préparé la voie à une nouvelle forme de cinéma d'action.

Pistes d'études

La réécriture du western

Le western est l'un des premiers genres cinématographiques, et il a marqué l'histoire du cinéma. Les cinéastes qui l'ont pratiqué en rappellent quelques principes :

John Ford :

Quand je fais un western, je ne bâtis pas un drame, un récit qui prête à exégèse, je reconstitue tout pour n'avoir plus qu'à tourner un documentaire sur l'Ouest, tel qu'il a été : épique. Et à partir du moment où l'on est épique, on ne peut plus se tromper. C'est la réalité hors du temps que l'on fixe sur la pellicule.

Raoul Walsh :

Dans un western, il faut des personnages habituels : le mauvais garçon, le shérif, la jolie fille ; et une situation classique : la poursuite. L'un des autres ingrédients indispensables est l'attaque des Indiens. Du moins, c'était la formule au début du cinéma. Après, on a essayé d'y incorporer une histoire. La grande difficulté a été d'intégrer la femme au récit.

Robert Parrish :

Le western exige des ingrédients précis, des acteurs convaincants, des chevaux piaffants, les plus vastes paysages. Ces derniers sont d'autant plus indispensables que notre espace, nos horizons, dans les villes, où nous allons les voir, sont réduits, sombres. Le thème que je préfère dans le western, et auquel je l'assimile, est celui du héros pris entre deux frontières, deux mondes, ne sachant pas exactement auquel il appartient vraiment.

Jacques Tourneur :

Le western est une des métamorphoses du conte de fées. Comme les enfants aiment qu'on leur raconte chaque soir la même histoire pour trouver un sommeil calme, le public a besoin d'une histoire qui, étant justement la même, le rassure. C'est ça le western. Il simplifie les caractères, se déroule à un rythme rapide. cela repose, le soir.

Eric Leguèbe, Le Cinéma américain par ses auteurs, éd. Guy Authier, 1977, cité dans Jean-Louis Leutrat, Le Western, coll. Découvertes Gallimard, éd. Gallimard, 1995.

Sergio Leone reprend les ingrédients du western, alors que celui-ci décline dans le cinéma hollywoodien, et lui insuffle une seconde vie, par un mélange de réalisme et de démesure.

Comme l'écrit très justement Christopher Frayling, Sergio Leone "adopte devant le western l'attitude d'un artiste maniériste confronté à un sujet biblique", il serait ainsi à Ford ou à Hawks ce que Le Parmesan ou Bronzino étaient à Raphaël et à Michel-Ange. Le western classique constitue son modèle magistral, un immense réservoir de motifs et de formes mis à disposition. Et les sources sont multiples : le cartoon côtoie le surréalisme et les marionnettes siciliennes dansent au milieu des chasseurs de primes. Le style de Sergio Leone vise sans cesse à stimuler l'oeil du spectateur, à maintenir son attention en alerte, autrement dit, à l'impressionner. "Le traitement maniériste apparaît souvent comme le résultat d'une lecture 'à la loupe', écrit Claude-Gilbert Dubois dans Le Maniérisme (PUF), l'imitateur ne reprend qu'un détail de l'œuvre magistrale, mais il le grossit démesurément en le plaçant au centre d'une création nouvelle. Cette mise en valeur du détail accompagnée d'une exploitation technique et dramatique, c'est ce qui définit le concetto, ou la pointe : tout le maniérisme pourrait se ramener à cet art de construire des 'pointes' qui ont l'acuité et l'éclat d'un diamant, succession de tensions et de détentes vives comme l'éclair." Par conséquent, la mise en scène ne désigne plus, comme à l'époque classique, cette opération invisible qui accompagne ou sous-tend le récit mais le sujet principal du film, sa matière première. Forme baroque et ludique que celle du cinéma de Leone, qui cultive partout un art du grossissement, du détournement (la profanation des symboles religieux et leur retraitement carnavalesque), de la dramatisation et de la signature visuelle (voir ses silhouettes posées dans le paysage). Chez lui, les déplacements des personnages s'apparentent à des chorégraphies, la moindre action se transforme en un rituel grandiose, les détails prennent une importance démesurée, la nature même semble vibrer au rythme des émotions humaines (voir l'arrêt des cigales au début d'Il était une fois dans l'Ouest, comme présage d'un carnage), et le temps, à force de distorsion, provoque un basculement de la réalité au mythe. Ici, le geste n'acquiert de sens et ne se hisse à un niveau mythologique que parce qu'il rejoue une action primordiale, un archétype du genre (le duel, la bagarre dans le saloon, l'arrivée de l'étranger, etc.). Les westerns de Sergio Leone se définissent ainsi par la combinaison d'une artificialité extrême et d'un réalisme scrupuleux. "Raconter une histoire fantastique dans un cadre réaliste donne au film une dimension mythique, légendaire. il était une fois...", déclarait le réalisateur d'Il était une fois dans l'Ouest.

Jean-Baptiste Thoret, Sergio Leone, coll. Grands cinéastes, éd. Cahiers du cinéma, 2007

Des antihéros

La laideur

L'une des marques de fabrique de Sergio Leone, ce sont ses personnages, et les gros plans avec lesquels il les filme.

|

|

|

|

|

|

Noël Simsolo : Puisque l'on parle de style, abordons cette manière que vous avez de présenter des personnages sales, mal habillés et pas rasés.

Sergio Leone : D'abord, c'est un souci de réalisme. Si vous contemplez les photographies de cette époque, vous y verrez des individus dont l'apparence est bien pire que celle de mes personnages. Mais ce n'est pas un effet de style. C'est une volonté documentaire. Et elle m'est nécessaire pour bien raconter mes fables. Je dois partir de la réalité. [...] J'ai débuté à l'époque du néo-réalisme. J'aime ce qui est vrai quand il y a aussi le filtre de l'imagination, du mystère, du mythe et de la poésie. Mais il faut qu'à la base tous les détails soient justes. Jamais inventés ! Ainsi, les longs manteaux d'Il était une fois dans l'Ouest, ce sont les authentiques cache-poussière de l'époque. dans l'Ouest, le cavalier portait ce vêtement parce qu'il dormait à cheval. Plusieurs jours... Et cela protégeait de la crasse et des intempéries. Quand il voulait boire un verre au saloon, il était obligé d'ôter ce vêtement. Et comme le cache-poussière était couvert de boue et de saleté, il tenait debout, rigide de crasse. Presque comme une tente.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

La violence

La violence est omniprésente, du début à la fin : Sentenza tue l'ancien soldat et son fils, frappe l'amie de Bill Carson, fait torturer Tuco, qui avait auparavant torturé Blondin... À ces violences individuelles, s'ajoutent les violences collectives de la guerre.

|

|

|

|

|

|

Stanley Kubrick a déclaré : "Sans Sergio Leone, je n'aurais jamais pu faire Orange mécanique..." Sam Peckinpah a dit : "Sans Sergio Leone, je n'aurais jamais pu faire La Horde sauvage." ils ne parlaient pas d'affinités d'idées ou de sujets. ils évoquaient une rupture historique avec les conventions du genre. Avant moi, on ne pouvait même pas faire un western sans femme. On en pouvait pas montrer la violence parce que les héros devaient être positifs.

Pas question alors de jouer sur le réalisme de l'époque : les personnages devaient être habillés comme des figures de mode ! Moi, j'ai imposé le héros négatif, sale, réaliste, intégré totalement dans la violence... Et mes films ont battu des records de recettes.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

La fausseté des apparences

Sergio Leone s'amuse à montrer la fausseté des apparences : le chasseur de prime est aussi le complice du truand, et l'arrestation une escroquerie ; le responsable du monastère un lâche tandis que son frère truand fait preuve de courage ; l'armée aux uniformes gris est une armée nordiste couverte de poussière...

|

|

|

Le réalisateur s'amuse à plusieurs reprises à faire surgir l'inattendu du hors-champ : le visage au début, les soldats dans la campagne silencieuse avant la scène de bataille, Blondin puis Sentenza dans le cimetière...

Les différences morales évoquées par le titre (Le Bon, la Brute...) apparaissent ainsi très relatives. Le même thème est d'ailleurs utilisé pour les trois personnages, seuls les instruments changent : voix pour Tuco, flûte pour Blondin, ocarina pour Sentenza. Une manière de montrer que les trois se valent bien.

L'argent

Quand il découvre le cimetière, Tuco semble en extase : il court longuement, ébloui, sans un mot, parmi les tombes. Des choeurs l'accompagnent dans un morceau que Morricone a appelé "L'extase de l'or".

Les personnages de Sergio Leone adorent "Le Dieu Dollar".

Dix ans après la mort de John Ford, Sergio Leone rend hommage au réalisateur américain dans les colonnes du Corriere della Sera :

Je puis assurer que les personnages qui s'inscrivent si fortement sur l'horizon lointain de mes westerns à maints égards infiniment plus cruels et moins innocents et enchantés que les siens lui doivent beaucoup, même si cette dette est involontaire. Je n'aurais jamais tourné Il était une fois dans l'Ouest et Le Bon, la Brute et le Truand si John Ford ne m'avait fait découvrir le désert de l'Arizona et ses villes en bois baignées d'une lumière étonnement intense lorsque j'étais petit garçon. [...]

Son Amérique était un pays utopique, mais c'était une utopie irlandaise, c'est-à-dire profondément catholique, pleine de piété et de camaraderie, douée d'humour mais dépourvue d'ironie et surtout de cruauté. Ma vision de l'Amérique est très différente de la sienne, et, dans mes films, j'ai toujours regardé du mauvais côté du dollar, le côté obscur.

Sergio Leone, 20 août 1983, cité dans Jean-Baptiste Thoret, Sergio Leone, coll. Grands cinéastes, éd. Cahiers du cinéma, 2007.

L'Histoire

Je voulais que [Le Bon, la Brute et le Truand] soit le dernier volet d'une trilogie, mais je n'en avais pas encore le point de départ. Et Monsieur Verdoux m'est revenu en mémoire. J'ai repensé à la scène du tribunal. Je me souvenais du discours que Chaplin faisait tenir à son personnage : "Messieurs, en matière de crimes, je ne suis qu'un dilettante à côté des présidents, des gouvernements et des hommes qui déclarent les guerres." J'avais aussi lu cela dans Céline... [...] Dès le début, je voulais parler de la guerre de Sécession. Je souhaitais décrire l'imbécilité humaine dans un film picaresque1 où je montrerai la réalité de la guerre. J'avais lu que cent vingt mille personnes étaient mortes dans des camps sudistes comme Andersonville. Et je n'ignorais pas que les Nordistes avaient fait la même chose.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La poursuite du trésor oblige chacun des trois personnages à être témoin de l'Histoire : Sentenza voit les blessés dans un camp retranché sudiste, comme Tuco dans le monastère. Puis Blondin et lui sont internés dans un camp. Les trois personnages se retrouvent dans une ville bombardée. Finalement, Blondin et Tuco assistent à une bataille en règle, un "gâchis d'homme", avec son lot d'agonies des deux côtés. Plus on se rapproche du trésor, plus la guerre est proche, visible, incarnée.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les périodes historiques se confondent : le camp où sont enfermés les prisonniers sudistes, avec leurs uniformes gris, leurs miradors, et leurs tortures arbitraires, évoquent les camps de concentration ; les tranchées nordistes évoquent les tranchées de la première guerre mondiale.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Didactisme subtil que celui de Leone : on ne dit pas qu'il y a la guerre, on la rencontre en cours de film et on sent soudain qu'elle est installée depuis longtemps et que c'est une horreur. Ce qui est beau, ce qui fait de ce film un grand film sur la guerre en général, c'est que Sergio Leone ne mélange plus les genres. Par honnêteté d'artiste ou par intuition prémonitoire de ce qui attend le cinéma. D'un côté, il propose une façon nouvelle de faire flotter des corps dans des cache-poussière et des figures dans le désert d'un paysage trop ample pour elles. [...] Et en même temps, dès que l'écran se peuple et que la guerre y bloque ses petits soldats de chair et de plomb, Leone filme différemment. En plan général, avec la plus grande pudeur et un respect des distances et des personnages qui font irrésistiblement penser à cet autre grand sentimental peu porté sur les boucheries photogéniques que fut John Ford.

Serge Daney, 'Leone à la guerre' (1988), in Jean-Baptiste Thoret, Sergio Leone, coll. Grands cinéastes, éd. Cahiers du cinéma, 2007

Le comique

À côté du tragique de la guerre, Sergio Leone introduit un comique bouffon et picaresque1, essentiellement grâce au personnage de Tuco.

Les répliques du personnage sont savoureuses, d'un manichéisme renversant :

Il y a deux sortes de gens dans le monde mon ami... Les uns ont la corde au cou... les autres coupent la corde.

Il y a deux sortes de gens. Ceux qui ont des amis, et ceux qui sont seuls comme Tuco.

Il y a deux sortes d'éperons : ceux qui passent par la porte... et ceux qui passent par la fenêtre.

Blondin ne se prive d'ailleurs pas de parodier cette vision du monde à la fin :

Il y a deux sortes de gens : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent.

Mais c'est surtout dans ses tirades que le personnage est comique : quand il injurie un Blondin impassible, quand il essaie d'obtenir le nom sur la tombe d'un Blondin presque mort, quand il retrouve son frère, etc.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Toujours confronté à des personnages taciturnes (Blondin, son frère, Sentenza...) Tuco est le seul bavard du film, et quel bavard ! Il n'y a qu'à Sentenza qu'il n'a "rien à dire". Il trouve même le moyen de parler à une poule...

|

|

|

Issu de l'Actor's Studio, il déploie un jeu extrêmement expressif, qui contraste violemment avec celui de ses deux partenaires. Il ne cesse de grimacer.

|

|

|

Les deux autres acteurs principaux, au contraire, ont un jeu minimaliste, et s'inscrivent dans la lignée de ces acteurs au visage minéral.

|

|

|

|

|

|

Pour Clint Eastwood, c'était le naturel. Trois expressions : une avec le cigare, une avec le chapeau, une sans le chapeau. La voix froide et monotone afin d'accentuer l'aspect mythologique.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

Il est à noter que c'est Sergio Leone qui lance la carrière de l'acteur américain, qui apparaît dans les trois films de la trilogie. Clint Eastwood lui dédiera son propre western, Impitoyable.

Sergio Leone reprend également Lee Van Cleef, mais à contre-emploi du film précédent, Pour quelques dollars de plus : l'acteur y incarnait un homme épris de justice, poursuivant l'homme qui avait violé sa soeur et causé son suicide.

Notes

1. Picaresque : Qui a les caractéristiques d'un genre littéraire espagnol (en vogue aux xvie et xviies. surtout) décrivant les aventures d'antihéros d'origine populaire aux prises avec toutes sortes de difficultés et de péripéties, dans un monde pittoresque, hétéroclite, et qui se prêtent à de vigoureuses études de moeurs et à la critique de l'ordre établi.

Bibliographie

Jean-Louis Leutrat, Le Western, coll. Découvertes Gallimard, éd. Gallimard, 1995.

Noël Simsolo, Conversations avec Sergio Leone, coll. Petite Bibliothèque des Cahiers du cinéma, éd. Cahiers du cinéma, 1999.

André Z. Labarrère, Atlas du cinéma, coll. La Pochotèque, éd. LGF, 2002.

Jean-Baptiste Thoret, Sergio Leone, coll. Grands cinéastes, éd. Cahiers du cinéma, 2007.

Wikipedia.