Séance 01

Exemples de monstres célèbres

Cette séance est destinée à réfléchir à la notion de monstruosité

- Oral : Le monstre, exemples et côte de popularité (travail commun)

- Prolongement : Monstres célèbres (travail individuel)

Oral

1. Choisissez un monstre sur lequel vous vous documenterez afin de le présenter brièvement. Vous pouvez tirer votre exemple de la mythologie, du cinéma, de la littérature...

2. Pourquoi ces créatures nous fascinent-elles ?

Prolongement

Quelles relations ces documents établissent-ils entre l'homme et le monstre ?

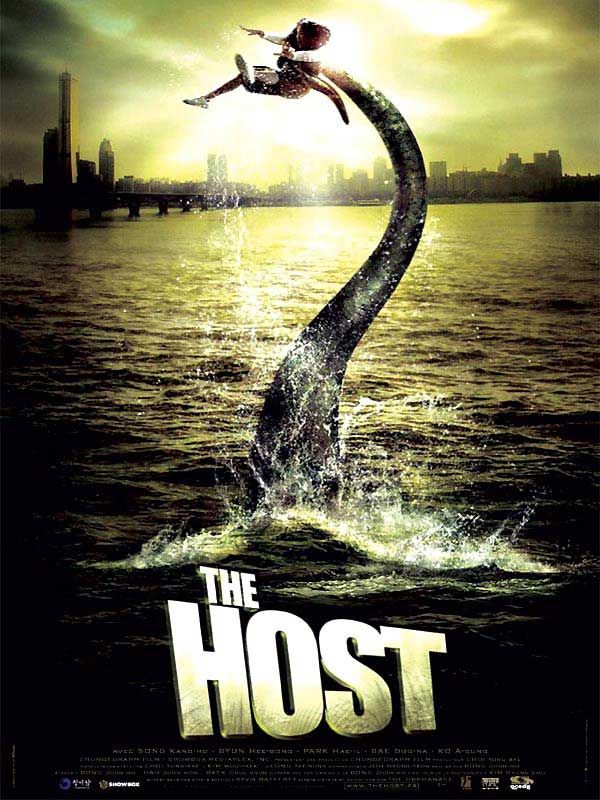

Document A

Document B

A Séoul, Hee-bong Park tient un petit snack au bord de la rivière où il vit avec son fils aîné, Gang-du et la fille de ce dernier, la petite Hyun-seo. Un jour, un monstre surgi des profondeurs de la rivière attaque la foule, détruisant tout sur son passage. Gang-du tente de s'enfuir avec sa fille, mais elle est enlevée par le monstre qui disparaît dans la rivière.

Bong Joon Ho, The Host, 2006.

Accusé par sa belle-mère Phèdre, Hippolyte est maudit par son père Thésée qui en appelle à Poséidon. Alors qu'il quitte la ville, Hippolyte est attaqué par un monstre en réponse à la prière de son père. Le récit est fait par le serviteur Théramène.

A peine nous sortions des portes de Trézène,

Il était sur son char. Ses gardes affligés

Imitaient son silence, autour de lui rangés ;

Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes ;

Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes ;

Ses superbes coursiers, qu'on voyait autrefois

Pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix,

L'oeil morne maintenant et la tête baissée,

Semblaient se conformer à sa triste pensée.

Un effroyable cri, sorti du fond des flots,

Des airs en ce moment a troublé le repos ;

Et du sein de la terre, une voix formidable

Répond en gémissant à ce cri redoutable.

Jusqu'au fond de nos coeurs notre sang s'est glacé ;

Des coursiers attentifs le crin s'est hérissé.

Cependant, sur le dos de la plaine liquide,

S'élève à gros bouillons une montagne humide ;

L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,

Parmi des flots d'écume, un monstre furieux.

Son front large est armé de cornes menaçantes ;

Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes ;

Indomptable taureau, dragon impétueux,

Sa croupe se recourbe en replis tortueux.

Ses longs mugissements font trembler le rivage.

Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage,

La terre s'en émeut, l'air en est infecté ;

Le flot qui l'apporta recule épouvanté.

Tout fuit ; et sans s'armer d'un courage inutile,

Dans le temple voisin chacun cherche un asile.

Hippolyte lui seul, digne fils d'un héros,

Arrête ses coursiers, saisit ses javelots,

Pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre,

Il lui fait dans le flanc une large blessure.

De rage et de douleur le monstre bondissant

Vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant,

Se roule, et leur présente une gueule enflammée

Qui les couvre de feu, de sang et de fumée.

La frayeur les emporte, et sourds à cette fois,

Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix ;

En efforts impuissants leur maître se consume ;

Ils rougissent le mors d'une sanglante écume.

On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux,

Un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux.

A travers des rochers la peur les précipite.

L'essieu crie et se rompt : l'intrépide Hippolyte

Voit voler en éclats tout son char fracassé ;

Dans les rênes lui−même, il tombe embarrassé.

Excusez ma douleur. Cette image cruelle

Sera pour moi de pleurs une source éternelle.

J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils

Traîné par les chevaux que sa main a nourris.

Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ;

Ils courent ; tout son corps n'est bientôt qu'une plaie.

De nos cris douloureux la plaine retentit.

Leur fougue impétueuse enfin se ralentit ;

Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques

Où des rois ses aïeux sont les froides reliques,

J'y cours en soupirant, et sa garde me suit.

De son généreux sang la trace nous conduit,

Les rochers en sont teints, les ronces dégouttantes

Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes.

J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main,

Il ouvre un oeil mourant qu'il referme soudain :

"Le ciel, dit−il, m'arrache une innocente vie.

Prends soin après ma mort de la triste Aricie.

Cher ami, si mon père un jour désabusé

Plaint le malheur d'un fils faussement accusé,

Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive,

Dis−lui qu'avec douceur il traite sa captive,

Qu'il lui rende..." A ce mot, ce héros expiré

N'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré,

Triste objet, où des dieux triomphe la colère.

Et que méconnaîtrait l'oeil même de son père.

J. Racine, Phèdre, V, 6, 1677.