Les accidents

Les moments d'échanges avant et après les plongées sont essentiels :

pour évaluer l'état de santé et de forme du pratiquant, rappeler les

consignes de sécurité essentielles, construire une relation de confiance,

et après s'assurer que tout va bien.

Conduites à tenir

| Les secours ne sont

pas appelés |

Les secours sont

appelés |

|

|

Une

déclaration d’accident doit être faite dans les 48

heures

|

Dans tous les cas, le président du club (si c’est une activité

CODEP, le président du CODEP) doit être informé.

Perte de connaissance ou de contrôle moteur

L’apnéiste perd la connaissance ou le contrôle de ses mouvements : sortie de l'eau, fin de la

séance et surveillance.

| Syncope modérée :

l’apnéiste reprend conscience après sa syncope ; les points

de contrôle sont positifs |

Syncope sévère :

l’apnéiste ne reprend pas conscience mais ventile -ou- l'un

des points de contrôle est négatif |

Syncope très sévère :

l’apnéiste ne reprend pas conscience et ne ventile pas |

|

Mise en position de confort + sous O2 15l/min pendant

10 minutes + surveillance pendant une heure

|

Mise en PLS + sous O2 15l/min + surveillance

ventilation et pouls + appel du 15 ou 18

|

Victime placée sur le dos, voies aériennes libérées,

deux insufflations.

S'il y a un pouls carotidien, poursuivre la

ventilation seule et surveiller le pouls.

Si le pouls carotidien est absent, débuter la

réanimation cardio-pulmonaire (R.C.P.) : massage

cardiaque externe, insufflations au B.A.V.U. avec oxygène

et ballon réservoir. 90 massages par minute, 30 massages

pour 2 insufflations.

Appel du 15 ou 18

|

|

À la troisième syncope, un nouveau certificat médical

d’absence de contre-indication, établi par un médecin du

sport / fédéral ou hyperbare est requis.

|

Un nouveau certificat médical d’absence de

contre-indication, établi par un médecin du sport /

fédéral ou hyperbare est requis.

|

Les points de contrôle pendant la surveillance :

- Sensibilité : vérifier sensibilité bras / jambe / visage [

oui | non ]

- Yeux : faire suivre avec les yeux un doigt qui se déplace

sur une ligne horizontale [ oui | non ]

- Neuromotricité : évaluer la force des membres supérieurs et

inférieurs contre résistance [ oui | non ]

- Cognition : faire répéter, à trois minutes d'intervalle,

trois mots simples (pomme, maison, voiture) [ oui | non ]

- Orientation : poser les questions : Qui es-tu ? Où es-tu ?

Quel jour sommes-nous ? Que faisais-tu ? [ oui | non ]

- Proprioception : faire poser un index sur le nez, l'autre

bras tendu à l'horizontal [ oui | non ]

- Équilibre : demander à l'apnéiste de se tenir droit, pieds

joints, yeux fermés, bras tendus [ oui | non ]

D'après une proposition d'Éric de Grossouvre

(2025) et le Guide Pédagogique de formation RIFA Apnée

version 12/2021 accessible à l'adresse

https://apnee.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/08/66789c2db4fd55e705f63963b3771b5a7d7b445e.pdf.

Toux et crachat rosé/rouge

L’apnéiste crache du sang, ou un mélange rosé : sortie de

l'eau, fin de la séance et surveillance.

Les points de contrôle pendant la surveillance :

- Poitrine : L'apnéiste ressent une douleur ou une gêne dans

la poitrine [ oui | non ]

- Essoufflement : L'apnéiste est essoufflé (plus de 20

ventilations par minute) [ oui | non ]

- Crépitement : En fin d'expiration, on entend un crépitement

[ oui | non ]

- Conscience : L'apnéiste manifeste des troubles de la

conscience [ oui | non ]

| Toutes les réponses

sont négatives |

Une réponse est

positive |

|

|

Mise sous O2 + appel du 15 ou 18

|

|

S'il n’y a pas de baisse de performance lors d'une

séance de sport terrestre, l’apnéiste peut reprendre une

activité aquatique dans un espace protégé (piscine,

milieu naturel proche du bord…) à moins de 5 mètres de

profondeur.

|

S'il n’y a pas de baisse de performance lors d'une

séance de sport terrestre, après avis d’un médecin

compétent dans la ou les pratiques sportives

subaquatiques concernées, l’apnéiste peut

reprendre une activité aquatique dans un espace protégé

(piscine, milieu naturel proche du bord…) à moins de 5

mètres de profondeur.

|

|

En cas de manifestation anormale d’effort,

consulter son médecin de plongée.

L’accès à une profondeur au-delà de 5 m et jusqu’à 15

doit rester très progressif et sans efforts (pas de

Valsalva brutal à la descente, pas de demi-tour brutal,

…)

Pour la reprise de l’apnée en profondeur (> 15

mètres) ou la participation à une compétition d’apnée :

un nouveau certificat médical d’absence de

contre-indication, établi par un médecin du sport /

fédéral ou hyperbare est requis.

|

D'après le document Accident respiratoire

d’apnée en eau libre lors de séances de travail ou recherche de

profondeur, en apnée, CMPN – octobre 2023, disponible à

https://medical.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/10/ccd3b3bf01ea5877afcf2db3233002169998f545.pdf.

Douleurs à l'oreille et/ou aux sinus

L'apnéiste se plaint de douleurs à l’oreille et/ou aux sinus :

sortie de l'eau, fin de la séance et surveillance.

Les points de contrôle pendant la surveillance

- Saignements : L'apnéiste saigne de l’oreille [ oui | non

]

- Audition : L’apnéiste se plaint de troubles de l’audition

(perte, acouphène) [ oui | non ]

- Douleur : La douleur est intense

et/ou persiste [ oui | non ]

- Vertiges et nausées : L'apnéiste se plaint de vertiges

et/ou de nausées [ oui | non ]

| Toutes les réponses

sont négatives |

Une réponse est

positive |

|

|

Appel du 15 ou 18

Un nouveau certificat médical d’absence de

contre-indication, établi par un médecin du sport /

fédéral ou hyperbare est requis.

|

Prévention

La perte de connaissance

Définitions

On parle d'hypoxie pour désigner une baisse de l'apport

d'oxygène aux tissus ne permettant pas une activité normale. Une

hypoxie cérébrale importante peut entraîner une perte de

connaissance. Celle-ci n'est toutefois pas dangereuse en

elle-même : c'est la reprise ventilatoire, si elle se fait alors

que les voies respiratoires sont immergées, qui peut être

dramatique.

L'apnéiste n'est pas lui-même capable de s'apercevoir qu'il

va perdre connaissance. Mais son coéquipier dispose de

plusieurs signes annonciateurs :

- expiration d'air sous l'eau, qui se manifeste par la

présence de bulles [...] ;

- en apnée dynamique ou en poids constant, accélération vers

la fin qui laisse à penser que l'apnéiste force probablement

son apnée ;

- en apnée dynamique, changements de trajectoires, début de

zig-zags, etc.

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie

de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L’apnée : de

la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du

Havre

En prévention, on retiendra que l'hyperventilation, qui abaisse le seuil

de CO2 et fausse les signaux de l'organisme, est à proscrire.

On ne fera jamais d'apnée seul ; on évoluera toujours en binôme, et le binôme

doit être prêt à intervenir à tout instant. Tout comportement anormal pendant

une apnée doit être interprété

comme un signe indiquant une perte de lucidité et

nécessitant une intervention.

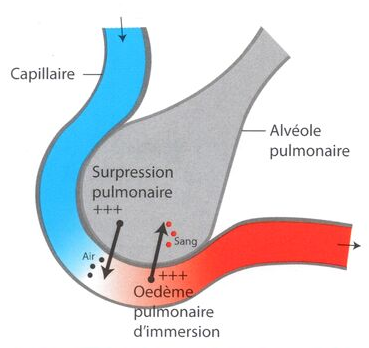

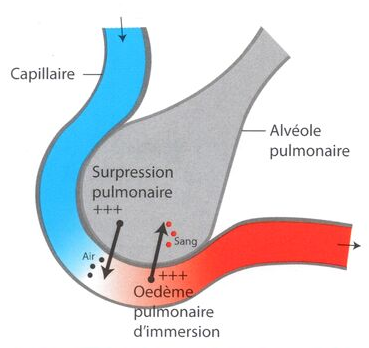

L'Oedème pulmonaire d'immersion

L'œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans les

poumons) dit "œdème pulmonaire d'immersion (OPI)" ou "œdème

aigu pulmonaire (OAP)" constitue une pathologie relativement

nouvelle puisque décrite pour la première fois dans les années

1980. Par le passé, l'OPI a probablement été confondu avec la

surpression pulmonaire. Souvent bénin, parfois récidivant, il

peut être mortel.

La surpression pulmonaire est due au passage d'air dans le

sang. L'OPI est dû au passage de sang (liquides) dans les

alvéoles pulmonaires. [Les OPI représenteraient 10 à 15 % des

accidents graves contre 1 à 2 % pour les surpressions

pulmonaires: Dr J.-L. Méliet coordinateur, Recommandations de

bonne pratique - Prise en charge en santé au travail des

salariés intervenant en conditions hyperbares, MedSuhHyp et

SFMT, 2015, p. 30.]

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

Causes

La plongée entraîne divers phénomènes vasoconstricteurs

provoquant une redistribution des masses sanguines vers le

thorax: blood-shift et froid en particulier. Cela peut conduire

à une plus ou moins grande augmentation de la pression

capillaire pulmonaire, au risque de provoquer le passage de

liquide (sang) dans les alvéoles, en cas de "défaillance de la

barrière alvéolo-capillaire". Avoir une pression

intra-thoracique moyenne inférieure à celle de l'air à la

bouche pourrait favoriser cette défaillance: plongeur en

bouteille qui se met sur le dos ou recycleur avec sac

respiratoire sur le dos, plongeur allongé regardant le sol. Le

stress, l'effort physique peuvent augmenter de façon importante

la pression capillaire pulmonaire et favoriser également cette

défaillance.

Une tension artérielle élevée, une anomalie cardiaque même

légère, l'âge, l'eau froide, l'effort ou encore le stress

constituent des facteurs favorisants.

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

Symptômes

L'OPI survient dans l'eau, généralement au fond avec

aggravation à la remontée. Des signes tels que de la toux en

immersion et une sensation d'étouffement doivent immédiatement

alerter le plongeur. A la sortie de l'eau, des crachats

sanguinolents peuvent être constatés, de même qu'une détresse

respiratoire voire un malaise. Les signes cliniques sont

similaires à ceux d'une surpression pulmonaire mais sans signes

neurologiques.

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

Prévention

A ce stade des connaissances des facteurs de risque, il est

difficile de proposer des recommandations aux plongeurs. La

meilleure des préventions semble être d'ordre médical, lors de

la visite préventive, avec la détection des profils à

risque.

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

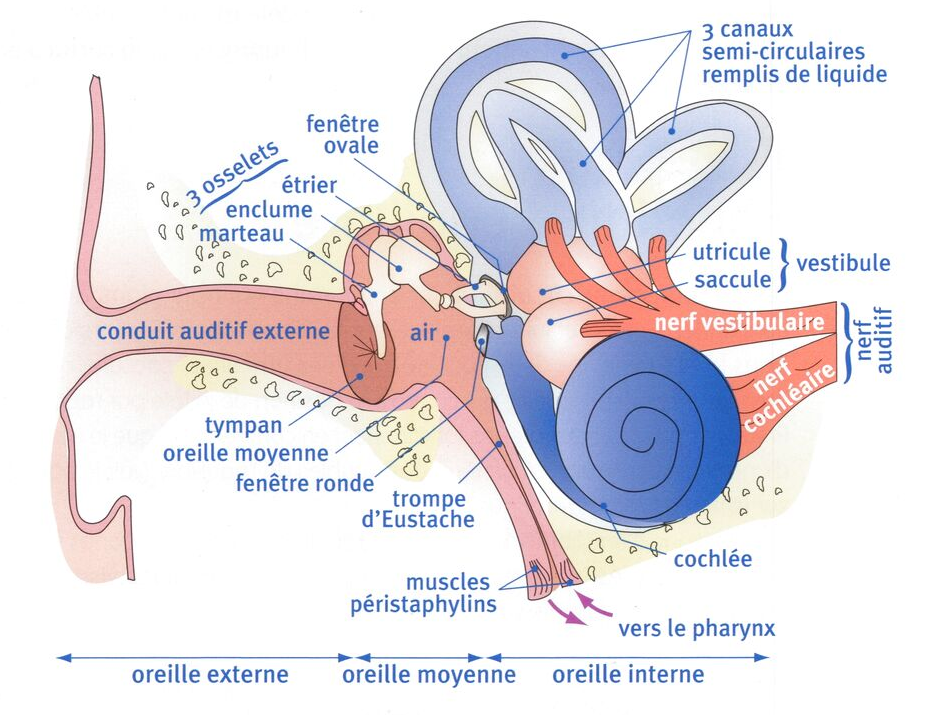

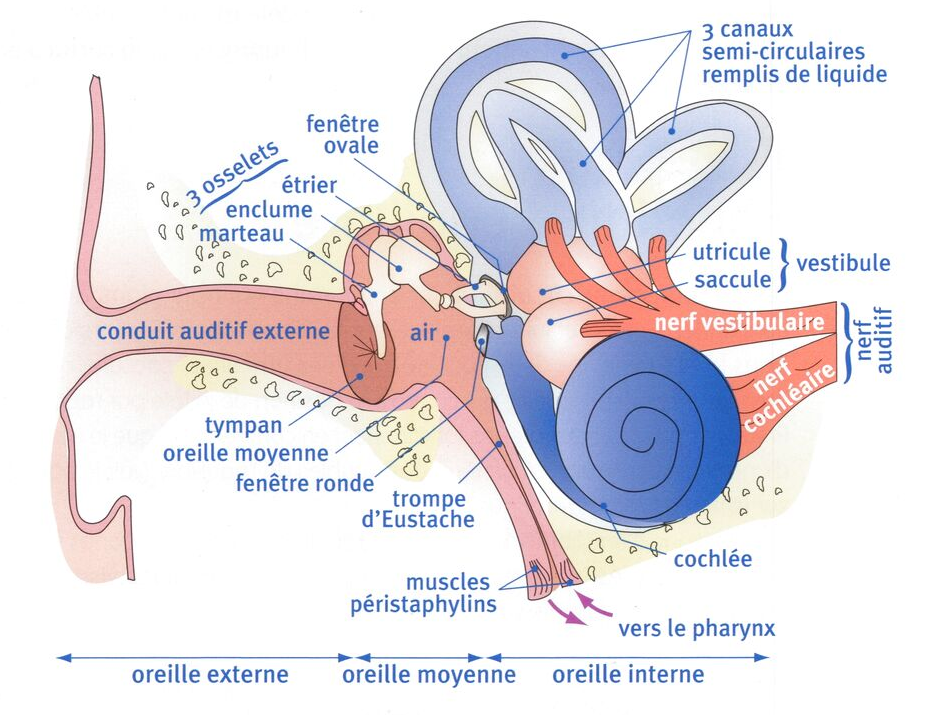

Les oreilles

Siège de l'audition et de l'équilibre, fragiles, extrêmement

sollicitées en plongée, les oreilles méritent toute notre

attention. Mieux en comprendre le fonctionnement permet

d'adapter son comportement en tant que guide de palanquée, dans

le souci permanent de la prévention des risques.

Une oreille se compose de trois grandes parties:

• L'oreille externe avec le pavillon et le conduit auditif

qui mène à la paroi extérieure du tympan. Ce conduit est en

communication avec le milieu ambiant: air en surface, eau en

immersion.

• L'oreille moyenne, ou caisse tympanique, est délimitée par

la paroi interne du tympan et par la fenêtre ovale. Elle

contient trois osselets (marteau, enclume, étrier) maintenus

par des ligaments. Elle communique avec le pharynx

(arrière-nez) par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache,

conduit généralement fermé qui s'ouvre spontanément toutes les

2 ou 3 minutes et lors de la déglutition, en faisant intervenir

les muscles péristaphylins.

Le rôle essentiel de ce canal de communication est d'assurer

la ventilation et l'équilibre des pressions dans l'oreille

moyenne. L'étrier, solidaire de la fenêtre ovale, met en

communication l'oreille moyenne et l'oreille interne.

• L'oreille interne est un labyrinthe empli de liquide. Elle

contient : - la cochlée (avec la fenêtre ovale et la fenêtre

ronde), organe de l'audition d'où part le nerf cochléaire ; -

le vestibule et les canaux semi-circulaires, organes jouant un

rôle dans l'équilibre, d'où part le nerf vestibulaire.

La réunion du nerf cochléaire et du nerf vestibulaire

constitue le nerf auditif.

A 80%, les accidents ou incidents de plongée concernent les

oreilles.

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

Les otites

L'otite barotraumatique

A la descente, si l'équilibre des pressions ne s'effectue

pas dans l'oreille moyenne, la dépression créée déforme le

tympan qui se tend à l'extrême et se congestionne. Cette

congestion peut gagner la trompe d'Eustache et réduire sa

perméabilité, rendant encore plus difficiles les manœuvres

d'équipression. Ce cercle vicieux ne fait qu'aggraver

l'otite.

Une otite barotraumatique peut aboutir à une perforation du

tympan. Le plongeur ressent généralement une forte douleur,

accompagnée parfois de saignements et d'acouphènes

(bourdonnements, sifflements...). Certains cas présentent aussi

une surdité temporaire, voire des vertiges. La cicatrisation

demande plusieurs semaines.

Le "coup de piston" de l'étrier dans la fenêtre ovale

provoque une brusque augmentation de pression dans le milieu

liquidien

Il peut résulter : d'un équilibrage brutal à la descente,

par exemple du fait d'un Valsalva tardif et donc violent ;

d'une erreur de procédure à la remontée en effectuant un

Valsalva plutôt qu'une manœuvre de Toynbee ou une simple

déglutition.

Le mécanisme est simple à comprendre.

1) à la descente une dépression apparaît dans l'oreille

moyenne faisant, en particulier, s'incurver le tympan; 2) plus

la manœuvre d'équilibrage est tardive, plus elle risque d'être

violente et non contrôlée, provoquant une arrivée d'air massive

et brutale; 3) le retour brutal du tympan à sa position

d'équilibre provoque une réaction en chaîne sur les osselets

solidaires entre eux (marteau-enclume-étrier) pouvant conduire

à la rupture de la fenêtre ovale avec atteinte de la cochlée

voire même de la fenêtre ronde.

L'oreille interne peut ainsi être endommagée avec une perte

d'audition et/ou des troubles de l'équilibre, temporaires ou

définitifs.

La prévention est évidente : équilibrer régulièrement au

cours de la descente par une manœuvre douce et anticipée ; ne

jamais faire de Valsalva à la remontée non seulement pour

éviter ce type de barotraumatisme

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

L'otite infectieuse

Les eaux chaudes sont favorables au développement de la

flore microbienne. Celle-ci peut être responsable d'une

inflammation du conduit auditif externe. Il est conseillé de

rincer ses oreilles avec de l'eau douce et tiède après chaque

plongée, et de bien les sécher en évitant d'utiliser du coton.

Avant la plongée, cela peut être complété par l'application

d'huile d'amande douce dans le conduit auditif, afin de le

protéger du milieu extérieur.

En cas d'otite légèrement douloureuse, il est formellement

déconseillé d'utiliser des médicaments contenant un

anesthésiant si l'on continue à plonger: en ne ressentant plus

de douleur, on peut en arriver à perforer un tympan par une

manœuvre d'équilibrage brusque et/ou tardive. De même, si une

otite persiste, il faut consulter sans tarder un médecin. Une

infection peut aggraver l'otite et conduire là aussi à une

perforation du tympan.

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

Le vertige alterno-barique

Ce phénomène, souvent bénin, se produit généralement lors de

la remontée. Assez fréquent (10 % des plongeurs), il est dû à

un manque de perméabilité de l'une des deux trompes d'Eustache,

ce qui retarde l'équilibre des pressions dans l'une des deux

oreilles moyennes. Les informations transmises aux organes de

l'équilibre (vestibule) n'étant pas symétriques, il en résulte

un vertige bref et fugace avec désorientation. La conduite à

tenir consiste à déglutir, sans jamais faire de Valsalva.

Foret, A. (2020). Plongée Plaisir niveau

4.

L'hypothermie

C'est une expérience courante en entrant dans l'eau -

piscine, lac ou mer d'avoir une sensation de froid. La raison

en est que la chaleur corporelle est dispersée 20 fois plus

rapidement dans l'eau que dans l'air.

Malgré cela, il ne faut que quelques minutes à l'organisme

pour s'adapter. Une restriction des vaisseaux sanguins

périphériques réduit le flux sanguin et ralentit la dispersion

de la chaleur corporelle ; cette condition favorise le maintien

d'une température corporelle constante d'environ 36°, ce qui

est nécessaire aux fonctions vitales.

Cependant si le corps reste assez longtemps dans l'eau alors

la dispersion de la chaleur sera telle que l'organisme réagira

en contractant des muscles (frissons) pour tenter de produire

de la chaleur ; cependant ce mécanisme nécessite de l'énergie

qui sera épuisée en peu de temps. Ainsi, si le corps diffuse de

la chaleur pendant une longue période, la température

corporelle continuera à baisser et les frissons deviendront

plus intenses et prolongés ; dans cette condition, les mains et

les pieds deviennent engourdis, exposant à d'autres

accidents.

Si la température corporelle descend en dessous de 35°, une

hypothermie se produit, à 32° la capacité de raisonnement est

altérée, et en dessous de 32° il y a une menace immédiate pour

la vie.

Umberto Pelizzari et Stefano Tovaglieri,

Manual of freediving, éd. Idelson-Gnocchi Ltd.,

2004.

[L'hypothermie] est définie par une température centrale

inférieure à 35 °C. En dessous de cette température, les

muscles s'affaiblissent et les mouvements volontaires et les

frissons se réduisent. Avec la perte de ces mécanismes

générateurs de chaleur, la température centrale peut commencer

à baisser assez rapidement.

Lorsque la température centrale chute à 34 °C, une confusion

mentale apparaît, avec peu après une perte de conscience.

Lorsque la température chute en dessous de 28 °C, des

modifications cardiovasculaires graves peuvent survenir,

notamment une chute de la fréquence cardiaque et des arythmies

entraînant une fibrillation ventriculaire qui est peut-être

fatale. Cependant, il est possible de se remettre complètement

d'une hypothermie même extrême, à condition que le sujet soit

réchauffé lentement, de préférence "de l'intérieur". En effet,

la diminution de la température des tissus corporels, en

particulier du cerveau, réduit considérablement leurs besoins

métaboliques et leur permet de supporter une forte restriction

de l'apport sanguin. Dans de tels cas, il est important de ne

pas interrompre prématurément les efforts de réanimation du

sujet.

Il est déconseillé de réchauffer la surface d'un individu

hypotherme trop rapidement, c'est-à-dire par des couvertures

chaudes ou des frottements vigoureux, car l'augmentation du

flux sanguin vers la périphérie peut compromettre le flux

sanguin vers les organes vitaux et entraîner d'autres

problèmes. Parmi les mesures simples pouvant être utilisées

pour réchauffer une personne hypotherme, citons le fait de la

recouvrir de couches de couvertures sèches et, si elle est

vigile, de lui donner des boissons chaudes sans alcool.

Pocock, G., Richards, C. D., & Richards, D.

A. (2018). Physiologie humaine et physiopathologie.

Oxford University Press. Elsevier Masson.

La déshydratation

En l’absence de noyade, si la victime est consciente et en

l’absence de vomissements. La réhydratation orale est conduite

selon la sensation de soif du patient avec de l’eau plate (sur

la base d’un litre en une heure).

Guide Pédagogique de formation RIFA Apnée

version 12/2021 accessible à l'adresse

https://apnee.ffessm.fr/uploads/media/default/0001/08/66789c2db4fd55e705f63963b3771b5a7d7b445e.pdf.

L'alimentation et l'hydratation

L'hypoglycémie

La déshydratation

En immersion, un volume sanguin notable est déplacé vers des

vaisseaux qui peuvent l'accueillir dans l'abdomen et le thorax

: veines abdominales, circulation pulmonaire, cavités

cardiaques. La redistribution du volume sanguin (largement vers

le thorax) peut atteindre 0,7l.

Le remplissage cardiaque entraîne, surtout chez les sujets

jeunes, une diminution de fréquence cardiaque : bradycardie

réflexe.

La redistribution immédiate de volume sanguin lors de

l'immersion résulte d'une diminution de capacité des vaisseaux.

L'entrée lente mais continue d'eau interstitielle das les

vaisseaux tend, elle, à créer une augmentation du volume de

plasma.

En réponse à ces deux actions, les mécanismes régulateurs du

volume plasmatique augmentent la production d'urine. Le début

urinaire passe ainsi de 1ml/min à terre à 6ml/min dans l'eau

après 2h d'immersion immobile. On parle de diurèse

d'immersion.

En plongée, avec activité physique, ce débit est en moyenne

de 4ml/min. La perte de masse d'eau de l'organisme est ainsi de

l'ordre de 250ml pour une heure d'immersion.

Toute immersion produisant une déshydratation, il est

important en étant normalement hydraté et de se réhydrater

après la plongée. L'eau est la seule boisson conseillée. Pour

laisser à notre organisme le temps de l'assimiler, il est

conseillé de boire par petites prises régulières de 0,3 à 0,5

litre d'eau par heure d'immersion.

L'hypothermie

Les malaises respiratoires

La Perte de contrôle moteur

La "samba" serait due à une hypoxie sévère, qui se

prolongerait quelques secondes après la reprise ventilatoire.

Elle constituerait l'étape ultime avant la syncope.

Mécanisme

La "samba" est une perte de contrôle moteur (le sujet ne

sait plus ce qu'il fait) sans perte de connaissance.

Lorsqu'elle se produit, c'est en surface, sans signes

avant-coureurs, dans les 20 à 30 secondes qui suivent la sortie

d'apnée, lors de la reprise ventilatoire. Elle se caractérise

par des gesticulations incontrôlées et désordonnées, avec un

mouvement saccadé de la tête, rappelant celui de la célèbre

danse.

Conduite à tenir

Le retour à la normale est quasi immédiat, à la condition

que l'apnéiste soit assisté afin de prévenir le risque de

noyade : éviter qu'il ne coule ; maintenir les voies aériennes

hors de l'eau ; retirer le masque pour favoriser une bonne

ventilation ; stimuler la victime par le contact physique et la

parole. Conseils à suivre à la suite d'une "samba"/syncope :

mettre fin à la séance ; repos ; hydratation ; si nécessaire,

préparer une mise sous oxygène.

Prévention

Pas d'apnée SEUL sans surveillance. Avant une apnée,

toujours vérifier que la SÉCURITÉ est en place, prête à

fonctionner. ANNONCEZ ce que vous comptez faire et faites ce

que vous avez annoncé. "Je dis ce que je fais, je fais ce que

je dis." Ne pas pousser ses apnées à la LIMITE. Se connaître et

savoir ÉCOUTER son corps, travailler aux sensations plutôt qu'à

la montre. Éviter l'HYPERVENTILATION en se méfiant de ces trois

facteurs : amplitude, fréquence et temps de ventilation.

(SAHEL)

La syncope hypoxique

La syncope est la conséquence d'un manque d'oxygène : en

danger, le système nerveux central se met en veille.

Mécanisme

La syncope en apnée est une perte de connaissance brutale,

temporaire et réversible due à une diminution excessive des

réserves d'oxygène. Elle est également nommée syncope

hypoxique ou syncope anoxique. Elle peut conduire

à la noyade si l'apnéiste est encore dans l'eau lors de la

reprise du réflexe ventilatoire.

La syncope apparaît généralement en fin d'apnée, à

l'approche de la surface, voire même juste après qu'elle ait

été atteinte.

Symptômes

Des signes peuvent précéder la syncope :

| Sur soi |

Sur autrui |

|

Sensation de bien-être inhabituel ; lourdeur et

chaleur dans les muscles des cuisses ; picotements aux

extrémités ; vertiges ; troubles visuels ; tremblements

; désorientation ; etc.

|

Au fond : accélération du rythme de nage en fin

d'apnée ; tête tendue vers le mur ; lâcher de bulles ;

absence de mouvements ; etc.

En surface : regard vide ; coloration du visage

anormale ; pas de reprise de ventilation.

|

Mais la syncope peut aussi n'être annoncée par aucun

signe.

Conduite à tenir

La personne qui assure la sécurité en surface doit descendre

le plus rapidement possible pour porter assistance à la victime

et la remonter. Dès l'arrivée en surface, il faut lui maintenir

les voies aériennes hors de l'eau et avertir les secours par le

signe de détresse. À ce stade, qui dure rarement plus de 30

secondes, il est conseillé de favoriser le retour à la

conscience en le stimulant par la voix, en le secouant, voire

même en lui administrant une ou deux "gifles" légères.

Prévention

Pas d'apnée seul sans surveillance. Avant une apnée,

toujours vérifier que la sécurité est en place, prête à

fonctionner. Annoncer ce que vous comptez faire et faire ce que

vous avez annoncé. "Je dis ce que je fais, je fais ce que je

dis." Ne pas pousser ses apnées à la limite. Se connaître et

savoir écouter son corps, travailler aux sensations plutôt qu'à

la montre. Éviter l'hyperventilation en se méfiant de ces trois

facteurs : amplitude, fréquence et temps de ventilation.

|

|

O2 |

CO2 |

N2 |

| Air ambiant (100%) |

21% |

0.03% |

79% |

| Air alvéolaire |

14% |

6% |

78% |

| Seuil de rupture de l'apnée |

|

6.8% |

|

| Troubles du jugement critique |

5.3% |

|

|

| Perte de connaissance |

4% |

|

|

Autres malaises

| Malaise |

Cause |

Symptômes |

Prévention |

| Essoufflement (hypercapnie) |

Après un épisode de palmage intense ou au cours

d'apnées répétitives rapprochées, sans récupération

suffisante, PaCO2 peut atteindre 50 à 70 mm Hg, zone de

narcose au gaz carbonique

|

Anxiété, essoufflement, augmentation du rythme

respiratoire, qui devient anarchique, confusion

gestuelle, maux de tête, nausée.

|

Prendre le temps de bien récupérer

|

| Syncope sino-carotidienne |

Changement de position de la tête et

hyper-extension.

|

Perte de connaissance

|

Ne pas lever la tête.

|

| Syncope vaso-vagale |

Suite à une douleur vive, une émotion violente,

chute de la tension artérielle et bradycardie qui

entraînent une chute du débit sanguin cérébral

|

Sensation de tête vide, sueurs, nausées, vertiges,

palpitations, vue brouillée, acouphènes, jambes en

coton

|

|

| Syncope d'origine cardiaque |

Les syncopes d'origine cardiaque peuvent résulter

d'une extrême bradycardie, de troubles de conductions

ou de troubles du rythme

|

Perte de connaissance voire mort.

|

Réaliser un ECG de repos pouvant mettre en évidence

une atteinte myocardique préexistante.

|

Les barotraumatismes

|

|

Causes |

Symptômes |

Conduite à tenir |

Prévention |

| Les sinus |

Les difficultés/impossibilités d'équilibrage créent

une différence de pression entre les sinus et les

fosses nasales.

|

Douleur aiguë d'intensité croissante ; saignements

de nez possibles

|

À la descente, stopper et le signaler à l'apnéiste

de sécurité ; à la remontée, ralentir et signaler. Si

saignement de nez, arrêt d'activité + consultation

médicale.

|

Pas de mise à l'eau en cas de rhume, de congestion

ou de crise allergique. Se moucher régulièrement

(évacuer les mucosités). Pas de décongestionnant nasal

avant la plongée (effet rebond)

|

| Les dents |

Compression ou dilatation de petites bulles d'air

logées dans une cavité de la dent (carie, plombage,

pansement, prothèse)

|

Douleur pouvant être très vive (jusqu'à la syncope

!)

|

Arrêt d'activité + consultation dentiste

|

Consulter régulièrement un dentiste. Hygiène

dentaire quotidienne

|

| Le masque |

A la descente, lorsque le masque a atteint sa limite

de déformation, il se produit un effet ventouse

entraînant des lésions nasales et/ou oculaires

|

Apparition de petites hémorragies nasale et/ou

oculaire (paupière, conjonctive). Saignement de nez

|

Arrêt d'activité + consultation médicale

|

Pas d'apnée en profondeur avec des lunettes.

Privilégier un masque à faible volume pour la

profondeur. Compenser par le nez dans le masque

régulièrement à la descente. Attention en gueuse à la

vitesse de descente.

|

| L'oreille moyenne |

Déséquilibre de pression entre l'oreille moyenne et

le milieu ambiant (le plus souvent à la descente)

|

Douleur d'intensité croissante pouvant aller jusqu'à

une rupture du tympan (saignement possible,

désorientation..)

|

A la descente, interrompre et signaler à l'apnéiste

de sécurité. A la remontée, ralentir et faire la

manœuvre de Toynbee (Valsalva inversé) et signaler à

l'apnéiste de sécurité.

Arrêt d'activité + consultation médicale si la

douleur persiste

|

Pas de mise à l'eau en cas de rhume ou de

congestion, pas de produit décongestionnant. Se moucher

régulièrement et s'hydrater. Maîtrise des techniques de

compensation. Jamais de compensation à la remontée

|

| L'oreille interne |

Surpression brutale au niveau de l'oreille moyenne

(Valsalva forcée à la descente, Valsalva à la remontée,

saut dans l'eau, effet de ventouse de la

cagoule...)

|

Les symptômes ne sont pas toujours bien marqués

(baisse auditive, acouphènes, vertiges, nausées,

impression de liquide dans l'oreille...). Certains

symptômes peuvent être confondus avec ceux d'un ADD

(taravana), les circonstances de l'accident peuvent

orienter le diagnostic.

|

A la descente, interrompre et signaler à l'apnéiste

de sécurité. En surface, arrêt d'activité, rester avec

la victime. Au sec, poser des questions pour évaluer le

type de lésion. Contacter les secours pour un avis

médical.

|

Pas de mise à l'eau en cas de rhume ou de

congestion, pas de produit décongestionnant. Se moucher

régulièrement et s'hydrater. Maîtrise des techniques de

compensation. Jamais de compensation à la remontée

|

| Le vertige alterno-barique |

Différence de pression entre les deux oreilles

internes, perturbant les organes liés à l'équilibre

(vestibules) liée à un manque de perméabilité d'une

trompe d'eustache.

|

Le plus souvent bref et fugace et disparaît dés le

retour à l'équilibre des pressions entre les oreilles

moyennes, survient le plus souvent à la remontée. si le

vertige venait à persister, il faudrait suspecter une

atteinte de l'oreille interne.

|

A la descente, s'arrêter et remonter, signaler à

l'apnéiste de sécurité. A la remontée, déglutir (pas de

Valsalva), et signaler à l'apnéiste de sécurité.

|

Éviter les figures acrobatiques (virage en

profondeur sans faire de tonneaux).

|

| L'oedème pulmonaired d'immersion |

Hémorragie intra-alvéolaire résultant d'une

altération ou d'une rupture de de la paroi

alvéolo-capillaire (ou barrière alvéolo-capillaire).

Facteurs possibles : mise en pression trop rapide

(descente poumon vide) ; mouvements thoraciques au fond

(virage, se haler...) ; fluidité élevée du sang (prise

d'aspirine préalable) ; froid, stress,

déshydratation.

|

Toux, toux accompagnée de rejet de sang

(hémoptysie). Difficultés respiratoires (dyspnée).

Douleur ou oppression thoracique. Faiblesse généralisée

ou confusion

|

Sortir de l'eau. Si besoin, mise sous oxygène.

consulter le + rapidement.

|

Travailler l'assouplissement de la cage thoracique,

le relâchement. Attention aux efforts thoraciques en

profondeurs (virage, brasse, halage...).

|

| La surpression pulmonaire |

Respirer de l'air sur un détendeur en profondeur et

remonte en apnée sans expirer

|

Variables suivant l'atteinte : état de choc (pouls

rapide, pâleur, teint violacé, extrémité refroidies),

atteinte pulmonaire (douleur thoracique, toux, crachats

sanglants, voie rauque) voire signes d'atteinte

neurologique (convulsions, troubles de la parole, maux

de tête, vomissement, paralysie, engourdissements,

inconscience).

|

Alerter et pratiquer les premiers secours, si

accidenté conscient : le mettre en position semi assise

avec jambes relevées (O2 à 9l/min), surveillance

attentive des fonctions vitales.

|

Ne JAMAIS accepter d'air d'un plongeur.

|

| Le taravana |

Libération de bulles gazeuses dans le sang : après

des plongées répétitives (même à des profondeurs de 20

mètres), ou pour une plongée en apnée à très grande

profondeur.

|

Vertiges, troubles visuels, nausées, angoisse, perte

de sensations ou de connaissance

|

Respecter une vitesse de remontée modérée

|

Limiter le nombre de descente en profondeur ; ne

jamais faire des plongées profondes en apnée à la suite

d'une plongée avec bouteille au cours d'une même

journée

|

La noyade

La noyade est la conséquence de la pénétration de liquide

dans les voies aériennes empêchant les échanges gazeux. Elle

peut être due à un problème physique (manque d'entraînement,

malaise, etc.), à une défaillance ou à une mauvaise

connaissance du matériel, à une réaction inadaptée, à une

situation accidentelle (bloqué au fond dans une épave,

etc.).

| Stades |

Conscience |

Respiration |

Circulation |

| AQUASTRESS : C’est la « tasse ». L’eau n’a

pénétré que dans les voies aériennes supérieures. Le

sujet est angoissé, épuisé et a froid. |

+ |

+ |

+ |

| Petite Hypoxique : Inhalation d’une faible quantité

de liquide dans les poumons. Des troubles de la

respiration apparaissent |

+ |

+/- |

+ |

| Grande Hypoxique : La quantité d’eau dans les poumons

est plus importante (œdème du poumon). Les troubles de la

respiration sont importants). |

+/- |

+/- |

+ |

| Grande anoxique : Les troubles de la respiration sont

très importants et l’arrêt cardiaque est imminent |

- |

- |

- |

Le RIFA

RIFA : Réaction Intervention Face à un Accident

Avant toute chose, sur un site, repérer

- l'oxygène

- le défibrillateur

- le téléphone

Dans tous les cas, on appelle les secours :

- 15 : SAMU

- 18 : Pompiers

- 112 : Numéro d'appel unique sur le territoire

européen

La victime est consciente

1. Mettre en sécurité

La victime doit se mettre dans la position qu'elle souhaite

:

- allongée pour éviter une chute

- assise en cas de gène respiratoire

Il faut sécher et couvrir la victime.

2. Questionner

- Est-ce la première fois que cela vous arrive ?

- Prenez-vous un traitement ?

- Avez-vous une maladie, avez-vous été hospitalisé

récemment ?

- Quel est votre âge ?

Toutes ces questions doivent servir à remplir une

fiche

d'évacuation, telle que définie dans l'annexe III - 19

de l'article A. 322-78 du code du sport.

3. Proposer eau et aspirine

4. Appeler les secours

Quand on appelle, on indique

- ses nom et prénom

- le sexe et l'âge de la victime

- la nature, l'heure et le lieu précis de l'accident

On ne raccroche pas avant d'en avoir reçu l'indication.

La victime, inconsciente, ventile

1. Vérifier l'état de conscience

En prenant la main de la victime, et en lui demandant de

serrer si elle entend.

2. Dégager la victime

Défaire col/cravate/ceinture. Pour un plongeur, enlever la

combinaison, le lest, le masque.

3. Vérifier la ventilation

On se penche sur le visage, et on regarde le mouvement du

thorax, en comptant jusqu'à 10.

4. Mettre en sécurité

On met la victime en Position Latérale de Sécurité (PLS)

afin qu'elle ne s'étouffe pas.

Il faut sécher et couvrir la victime.

5. Mettre la victime sous oxygène

Le protocole pour les plongeurs est de 15 litres/minute. On

utilise un masque à haute concentration.

6. Appeler les secours

7. Rester attentif à l'état de la victime

On reprend les constantes régulièrement.

La victime ne ventile plus

Dès l'arrêt respiratoire confirmé, il faut débuter la

Réanimation Cardiopulmonaire (RCP).

1. Réaliser 30 compressions thoraciques

La victime est à plat sur un sol dur, sur le dos, poitrine

nue.

Les compressions se font sur le sternum, sous le sein

gauche.

Les compressions doivent être au rythme de 100-120

compressions/minute.

2. Réaliser 2 insufflations

Il faut

- basculer la tête de la victime en arrière

- pincer le nez de la victime

- appliquer les lèvres autour de la bouche de la

victime

Si la poitrine ne se soulève pas, il faut vérifier l'absence

de corps étranger et le retirer avec les doigts si besoin.

Sur un site de plongée, l'oxygène est obligatoire à partir

de 6 mètres.

En cas d'arrêt respiratoire, on insuffle de l'oxygène avec

un BAVU (Ballon à Valve Unidirectionnel).

3. Reprendre le cycle 30/2

Jusqu'à ce qu'un médecin arrive et prenne le relais, le

cycle doit continuer.

4. Mettre en marche le défibrillateur

La victime doit être sèche.