Au début des années 2000, Seiler a fait ce qui est peut-être

la découverte la plus importante de l'histoire de science du

sport d'endurance : la règle des 80/20. Grâce à une analyse

rigoureuse des méthodes d'entraînement utilisées par les

athlètes d'endurance d'élite dans une variété de disciplines

d'endurance, il a découvert que les cyclistes, coureurs,

triathlètes et autres de classe mondiale effectuent environ 80%

de leur entraînement à faible intensité et les 20% restants à

des intensités modérées et élevées. Il a été démontré que même

les athlètes amateurs qui s'entraînent 45 minutes par jour

s'améliorent davantage lorsqu'ils suivent la règle des 80/20

que lorsqu'ils s'entraînent avec une plus grande intensité.

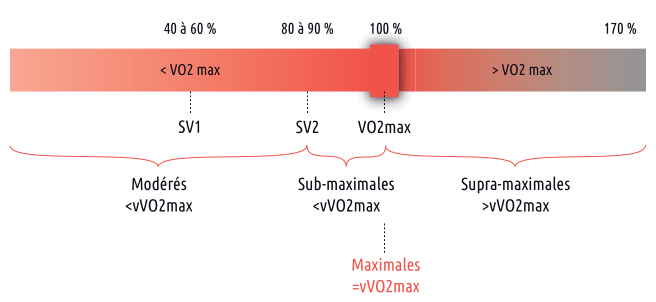

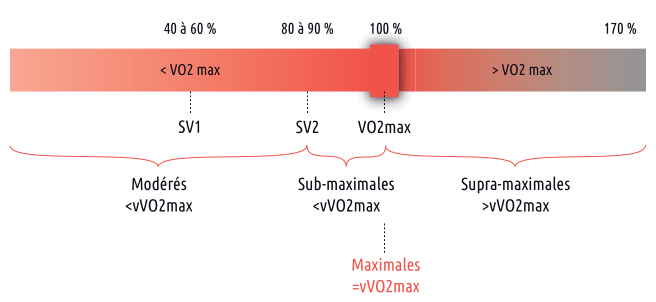

Les physiologistes de l'exercice placent la frontière entre

une intensité faible et modérée au seuil ventilatoire (VT), qui

est le niveau d'effort auquel la fréquence respiratoire

augmente. Chez un triathlète entraîné typique, ce seuil se

situe aux alentours de 78 % de la fréquence cardiaque maximale.

La prochaine fois que vous vous entraînerez, sélectionnez un

rythme qui vous place à environ 75 % de votre fréquence

cardiaque maximale, c'est-à-dire juste en dessous du seuil

ventilatoire. Selon toute probabilité, cela vous semblera un

peu lent par rapport au rythme que vous choisissez normalement

pour les entraînements que vous comptez faire à faible

intensité.

La résistance à la fatigue est encore renforcée par des

exercices de faible intensité grâce à des mécanismes cérébraux.

Pendant l'exercice, le cerveau travaille aussi dur que les

muscles, car c'est le cerveau qui fait fonctionner les muscles,

après tout. Par conséquent, le cerveau se fatigue tout comme

les muscles chaque fois qu'un effort d'exercice se poursuit

jusqu'au point d'épuisement. Mais la fatigue musculaire et la

fatigue cérébrale contribuent à l'épuisement à différents

degrés et à différentes intensités. Si vous nagez, faites du

vélo ou courez jusqu'à l'épuisement à une intensité très

élevée, la fatigue musculaire est plus importante que la

fatigue cérébrale. Mais si vous vous entraînez jusqu'à

épuisement à une intensité plus faible, un processus qui prend

beaucoup plus de temps, c'est le cerveau qui est le plus

fatigué à la fin. Ceci est important, car les améliorations de

la résistance à la fatigue proviennent de l'exposition à la

fatigue. Tout comme vous devez fatiguer vos muscles pour les

rendre plus résistants à l'épuisement lors de futurs

entraînements, vous devez fatiguer votre cerveau pour améliorer

sa résistance à la fatigue.

Le cerveau joue également un rôle crucial dans la régulation

et l'amélioration de la technique dans l'eau, à vélo et à pied.

Chaque fois que vous exécutez une foulée de course, un coup de

nage libre ou un rotation des pédales sur votre vélo, votre

cerveau et vos muscles communiquent avec votre cerveau en

utilisant la rétroaction de vos muscles pour rechercher de

petits raccourcis qui vous permettront d'effectuer la prochaine

foulée, course ou rotation avec moins d'énergie. Ce processus

se produit inconsciemment et automatiquement, et il ne cesse

jamais. L'intensité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est

la répétition. Parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour se

fatiguer à faible intensité qu'à haute intensité, les

entraînements à faible intensité offrent une bien plus grande

opportunité de pratiquer et d'affiner la technique.

Le stress de l'exercice de haute intensité est une arme à

double tranchant. Alors qu'une petite quantité suffit, le corps

ne peut tout simplement pas en supporter beaucoup. Les

perturbations physiologiques causées par un entraînement de

haute intensité mettent beaucoup de temps à se remettre de

celles causées par un exercice de faible intensité. Dans une

étude de 2012 publiée dans la revue Hormones, des chercheurs de

l'Université de Caroline du Nord et de Cal State Fullerton ont

découvert que douze heures après un entraînement de haute

intensité, la fonction thyroïdienne était toujours perturbée

chez des sujets masculins très entraînés, alors que douze

heures après un entraînement facile, la fonction thyroïdienne

était revenue à la normale. En règle générale, plus l'intensité

de l'exercice est élevée, plus il est stressant pour le corps

et moins le corps peut le tolérer. Mais le stress n'augmente

pas linéairement avec l'intensité. Il est prouvé qu'un saut

brusque de stress se produit au seuil ventilatoire, qui, vous

vous en souviendrez, marque la frontière entre une intensité

faible et une intensité modérée. Cela semble se produire parce

que le cerveau doit activer un grand nombre de fibres

musculaires à contraction rapide lorsque ce seuil est franchi.

En conséquence, le système nerveux met plus de temps à

récupérer après des entraînements qui incluent un travail égal

ou supérieur au VT.

Matt Fitzgerald, David Warden, 80/20

Triathlon, De Capo Press, Hachette, 2018.

En dessous du seuil 1 : Pour le débutant, cette intensité

est adaptée pour la reprise. L'athlète peut en profiter pour

créer des capillaires sanguins, soulager le muscle diaphragme

des exercices de puissance en le travaillant sur

l'amplitude.

Entre le seuil 1 et 2 : Action préventive des blessures,

augmentation progressive du volume pour renforcer l'appareil

ostéo-musculo-tendineux ; augmentation du potentiel oxydatif

par l'augmentation de la masse enzymatique mitochondriale, donc

augmentation de la consommation des lipides et déplacement du

cross-over point vers des intensités plus élevées (épargne du

glycogéne) ; augmentation de la densité de capillaires (nombre

de capillaires par unité de surface ou par nombre de fibres =

meilleur transport de O2) et des substrats (6 a 24 semaines

d'entrainement en endurance augmentent de 20 à 29% la

capillarisation musculaire) ; augmentation de la clairance du

lactate plutôt qu'une diminution de sa production.

Entre le seuil 2 et VO2max : Efficace chez l'athlete. Adapté

pour la reprise (blessures).

À VO2max : Pour une optimisation : contrôler la récupération

(supérieur à 50%) ; allonger la durée des temps limites (1,5 x

Tlim) ; limiter les séances avec ratio 1 (1:1) chez les

athletes confirmés ; tendre rapidement vers des ratios 2

(1:1/2) (40/20; 30/15; 20/10...) ; tendre chez l'entraîné vers

du ratio 3 (45/15; 30/10...).

Au-dessus de VO2max : Utiliser des pourcentages en fonction

de la spécialité de l'entrainé (bien que le consensus actuel

soit sur le 110 & 120%).

Didier Reiss, La Bible de la préparation

physique, éd. Amphora, 2013.