Sujets pratiques

Validation Gueuse lourde

Vous mettez en place et animez une séance de validation de l'épreuve de gueuse lourde freinée à 20 m pour le niveau Confirmé Eau Libre (ACEL). Vous ne connaissez pas les 3 personnes dont vous allez avoir la charge, mais vous savez qu'elles pratiquent régulièrement l'apnée en milieu naturel (13).

PUBLIC :

3 apnéistes en eau libre. Maîtrisent la descente à 10m en poids constant et "dans l'une des disciplines suivantes : gueuse largable / gueuse lourde freinée". On conviendra pour cet exercice qu'ils connaissent la gueuse lourde pour l'avoir pratiquée plusieurs fois. Ils savent compenser les oreilles et le masque. Pas de lest personnel sur un atelier gueuse lourde.

OBJECTIFS :

Intérêt de la gueuse : descente à vitesse maîtrisée, tête en haut, remontée sans effort. Un outil pédagogique pour travailler la profondeur, en particulier la compensation.

MFA. "Réaliser une apnée en profondeur. - L'Apnéiste Confirmé en Eau Libre doit maîtriser la profondeur de 20m en milieu naturel dans les disciplines suivantes : poids constant, gueuse largable, gueuse lourde freinée, immersion libre . - L'apnée doit être réalisée en PM(T) et une combinaison et un lest si nécessaire. - L'apnée doit être réalisée avec maîtrise d'un protocole de sortie."

Enjeux pour les candidats : aller vers l'autonomie. Rappel des prérogatives ACEL. "Pratiquer l'apnée sous toutes ses formes en autonomie si majeur, binome et RIFAA : 15 mètres de profondeur ; si MEF1, 20m de profondeur." Pratiquer l'apnée avec la gueuse en toute sécurité.

Enjeux pour le MEF1 : vérifier la maîtrise d'un matériel assez commun en apnée, et le cas échéant, remédier.

MOYENS :

Matériel. Une gueuse lestée. Un bloc gonflé (200bar au départ, pas de descente < 50bar). Un manomètre. Un flexible accroché dans le parachute. Un bout tendu, avec arrêtoir et lest.

Calcul du nombre de descentes. Si : parachute de 30l, bloc de plongée de 15l à 200 bar (soit environ 3000l). On ne descend pas en-dessous de 50bar. Reste 150bar soit environ 2250l. On remplit à 20m donc à 3 bar de pression. 30l à 3 bar = 90l en surface. Au total on peut donc faire une vingtaine de descentes.

PLACE DANS UNE PROGRESSION :

Au moment de la validation. Donc théoriquement déjà connu. Mais : importance de bien vérifier que c'est le cas. Sinon remédiation. Points de vigilance : Le fonctionnement de la gueuse pour les passagers. Le contrôle de l'environnement (en-dessous à la descente ; au-dessus à la remontée). Les conditions d'utilisation : bien lâcher la gueuse au plus tard 5m avant la surface.

ÉTAPES :

1. Mise en place du matériel. Le bloc est gonflé, bien positionné. Le frein et la valve fonctionnent. Le bout est tendu, le poids suffisant.

2. Briefing. Demander aux participants les points de vigilance quand on utilise la gueuse. On attend :

- pour les passagers : Pas de lestage. À la descente : descente douce (au moins au début) + compensation régulière. À la remontée : lâcher de la gueuse au plus tard 5m avant la surface (bloodshift).

- pour les apnéistes à la surface : bien s'écarter de la zone d'arrivée.

3. Rappel des critères de validation : descente à la profondeur indiquée, maniement de la gueuse, respect des consignes de sécurité et du protocole de sortie.

4. Échauffement. Descentes à deux peu profondes, descentes à trois ou quatre pour ralentir la gueuse.

5. Descente à 20m, à deux.

SÉCURITÉ : Une descente toujours à deux minimum. Le MEF1 observera le respect des consignes de sécurité et interviendra si nécessaire.

Formation sauvetage

Dans le cadre de l'entrainement au sauvetage pour des Apnéistes en formation Confirmé Eau Libre (ACEL), vous animez la partie prise au fond et remontée d'un syncopé en milieu naturel. Vous ne connaissez pas les 3 personnes dont vous allez avoir la charge, mais vous savez qu'elles ont déjà pratiqué l'apnée en milieu naturel (1).

PUBLIC :

3 apnéistes en eau libre. Maîtrisent la descente à 10m en poids constant et "dans l'une des disciplines suivantes : gueuse largable / gueuse lourde freinée". Ils savent compenser les oreilles et le masque, ajuster leur lest.

OBJECTIFS :

Enjeux pour les candidats : aller vers l'autonomie. Rappel des prérogatives ACEL. "Pratiquer l'apnée sous toutes ses formes en autonomie si majeur, binome et RIFAA : 15 mètres de profondeur ; si MEF1, 20m de profondeur." Être capable d'intervenir en profondeur en cas d'accident.

MFA. Compétence n° 4 : RÉACTIONS AUX SITUATIONS USUELLES ET AUTONOMIE. Savoir assister et pratiquer un sauvetage. L'Apnéiste Confirmé en Eau Libre doit être capable d'assister ou de secourir son binôme en cas de besoin (dans chaque discipline : statique, dynamique horizontale et verticale). - Sauvetage sur syncopé à 10 mètres. L'Apnéiste Confirmé en Eau Libre est évalué sur la rapidité d'intervention, la qualité de la prise au fond, la qualité des gestes de sauvetage, l'alerte en surface et la mise en sécurité du syncopé.

MOYENS :

Une plateforme à 10m dans une carrière.

PLACE DANS UNE PROGRESSION :

Reprise des entraînements à la carrière. Descente à 15m bien maîtrisée. Canard, compensation efficaces. Révision des gestes de sauvetage tôt afin de rappeler à tous l'importance de la sécurité.

ÉTAPES :

1. Briefing. Séance consacrée aux gestes de sauvetage. Préparer l'examen de l'ACEL, mais surtout l'autonomie des pratiquants.

2. Échauffement. Descente à 5, puis 10, puis 15m. D'abord immersion libre, puis travail sur le canard, la verticalité, et statique à 10m.

3. Démonstration du sauvetage. On laissera de côté, au départ, la question de la rapidité d'intervention. On se concentrera sur la qualité de la prise au fond, des gestes de sauvetage, l'alerte en surface et la mise en sécurité du syncopé. Trois formes de tractage seront présentées.

4. Pratique, observation et remédiation.

Problèmes et remédiations possibles :

- confusion dans l'enchaînement des gestes ; piste: aller plus lentement ;

- difficultés à remonter, palmes qui s'entremêlent ; piste : tendre davantage les bras ;

- largage de la ceinture sur la plateforme ; piste : bien observer la ceinture avant le sauvetage ;

- maintenir les voies aériennes hors de l'eau ; piste : bien garder la nuque dans la main ;

- pince-nez : enlever le pince-nez avant la remontée ;

SÉCURITÉ : Faire très attention aux oreilles ; pas de mouvement brusque à la remontée.

Sujets théoriques

Présentation de la syncope

Vous devez présenter la syncope anoxique à des élèves en formation Apnéiste.

PUBLIC : Un groupe de 4-5 élèves en formation Apnéiste.

OBJECTIFS : Amener les élèves à comprendre les mécanismes de base de la syncope et ses conséquences sur la sécurité (travail en binôme, pas d'hyperventilation, lestage adapté, etc.)

MOYENS : Un diaporama, lors d'une séance théorique ; on veillera à favoriser les interactions pendant le diaporama.

PLACE DANS UNE PROGRESSION : Passer l'Apnéiste implique de maîtriser toute une série de connaissances théoriques : notions de physique simples ; causes, symptômes, prévention et conduite à tenir pour les accidents pouvant survenir dans le cadre des prérogatives (barotraumatismes, syncope, PCM, OAP) ; prérogatives et responsabilités de l'Apnéiste ; organisation de la sécurité ; notions en matière de compétition ; protection de l'environnement. Le cours sur la syncope s'inclut à la fois dans "causes, symptômes, prévention et conduite à tenir pour les accidents" et "organisation de la sécurité".

ÉTAPES : Le diaporama se concentrera sur les risques principaux (barotraumatisme, PCM, syncope).

SÉCURITÉ : Des enjeux importants pour des pratiquants qui évoluent vers des performances plus importantes. Les apports théoriques seront toujours reliés aux questions pratiques de sécurité.

La partie du diaporama consacré à la syncope devra aborder les points suivants :

- hypoxie, anoxie, définitions ;

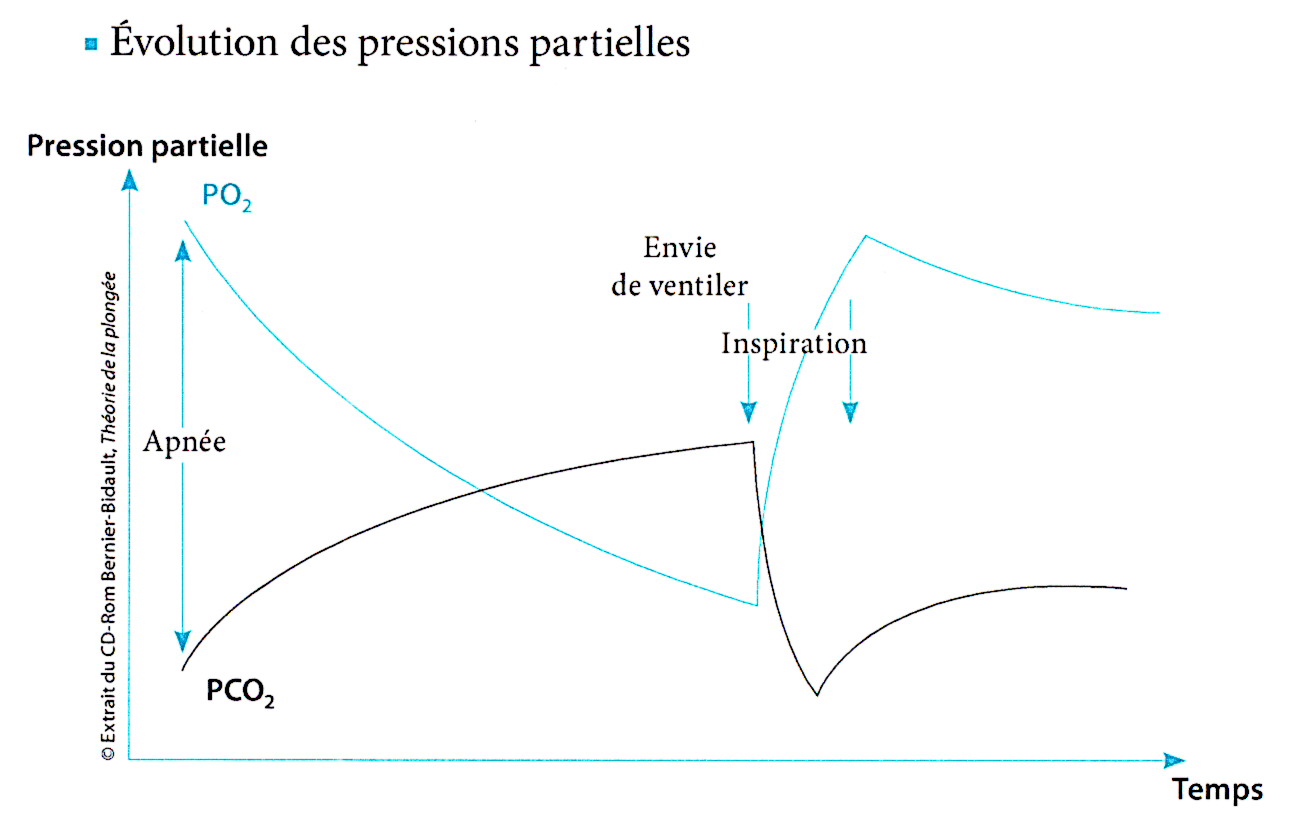

- évolution des pressions partielles lors d'une apnée ; seuil syncopal ;

- syncope : définition et conséquences ;

- prévention : travail en binôme, pas d'hyperventilation, lestage, durée et organisation des séances ;

- réaction en cas de syncope.

Les questions qui peuvent être intéressantes à poser :

| Pour introduire une notion | Pour vérifier la compréhension | Pour faciliter la mémorisation |

|

Comment sont formés les mots "hypoxie", "anoxie" ? La perte de connaissance est-elle dangereuse ? |

Quels sont les effets de l'hypoxie sur l'organisme ? L'hyperventilation peut-elle être utile ? |

Quelles sont les mesures de sécurité à toujours respecter ? Quels signes doivent éveiller l'attention du binôme ? |

Dans le détail :

Définitions

Normoxie : quantité d'oxygène dans le sang suffisante pour l'activité normale des tissus (PO2 entre 0,17 bar et 0,21 bar).

Hypoxie : diminution de l'apport d'oxygène aux tissus [...] ne permettant pas aux tissus d'avoir une activité normale (entre 0,12 bar et 0,17 bar de PO2).

Anoxie : quantité d'oxygène ne permettant pas la survie des tissus (inférieure à 0,12 bar de PO2).

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

Évolution des pressions partielles lors d'une apnée

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

La syncope

La perte de connaissance est probablement le plus grand danger de la plongée en apnée. Elle est liée à une hypoxie cérébrale. La perte de connaissance en elle-même n'est pas semble-t-il particulièrement dangereuse. Ses conséquences sont toutefois dramatiques. L'apnéiste effectue se reprise respiratoire alors que les voies aériennes se trouvent immergées, et c'est la noyade.

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

Prévention (BHL)

Il ne faut jamais faire d'hyperventilation. L'apnéiste doit toujours évoluer en binôme, et son binôme doit toujours pouvoir le voir et être capable, physiquement et techniquement, d'aller le chercher en cas de problème. Quant au lestage, il convient de le calculer de façon à avoir une flottabilité légèrement positive en surface.

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

Symptômes (BAC)

L'apnéiste n'est pas lui-même capable de s'apercevoir qu'il va perdre connaissance. Mais son coéquipier dispose de plusieurs signes annonciateurs :

- expiration d'air sous l'eau, qui se manifeste par la présence de bulles [...] ;

- en apnée dynamique ou en poids constant, accélération vers la fin qui laisse à penser que l'apnéiste force probablement son apnée ;

- en apnée dynamique, changements de trajectoires, début de zig-zags, etc.

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

Conduite à tenir

Si l'apnéiste est en PC, il faut le remonter immédiatement. Une fois à la surface, le masque sera ôté, et une insufflation d'air dans les narines sera effectuée. La reprise de conscience sera quasi immédiate. La surveillance de l'état de conscience, durant tout le trajet jusqu'au bateau, sera naturellement nécessaire.

Bernier, F. et Lemaître, F. Physiopathologie de la plongée en apnée. Dans Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

Présentation du blood-shift

SUJET : Vous devez présenter le blood-shift à des élèves en formation Expert Eau Libre (AEEL)

PUBLIC : Un groupe de 4-5 élèves en formation AEEL.

OBJECTIFS : Amener les élèves à comprendre les mécanismes du blood-shift et ses conséquences sur la sécurité (virage profondeur, ne pas accepter d'air d'un plongeur, etc.)

MOYENS : Un diaporama : soit on le fait, soit on demande aux élèves de le faire. Je penche plutôt pour la deuxième option : on apprend mieux en faisant.

PLACE DANS UNE PROGRESSION : Passer l'AEEL implique de maîtriser toute une série de connaissances théoriques : anatomie, physiologie et physique appliquées à la plongée libre ; causes, symptômes, prévention et conduite à tenir pour la totalité des accidents pouvant survenir en apnée ; connaissances succinctes sur les structures clubs et fédérales ; prérogatives et responsabilités de l'Apnéiste Expert en Eau Libre ; bases en matière d'entraînement ; organisation d'une sortie en mer, de la sécurité dans toutes les disciplines ; environnement et biologie. Le cours sur le blood shift s'inclut à la fois dans la partie "anatomie, physiologie et physique appliquées à la plongée libre" et dans la partie "causes, symptômes, prévention et conduite à tenir pour la totalité des accidents pouvant survenir en apnée".

ÉTAPES : Si c'est un élève qui fait, le groupe et le formateur écoutent la présentation, puis debriefing sur le fond. On attend que les notions soient expliquées de façon juste et précise, et que les conséquences sur la sécurité soient explicitement soulignées.

SÉCURITÉ : On sera très attentif à ce que le préparant fasse le lien avec la sécurité.

Le diaporama devra aborder les points suivants :

La loi de Boyle-Mariotte

Selon la loi de Boyle-Mariotte, P x V = C.

| Profondeur | Pression | Exemple | Ratio |

|---|---|---|---|

| 0m |

1 bar |

6l 🎈 |

1 |

| -10m |

2 bars |

3l 🎈 |

1/2 |

| -20m |

3 bars |

2l 🎈 |

1/3 |

| -30m |

4 bars |

1,5l 🎈 |

1/4 |

Le réflexe d'immersion

Lors de l'immersion, un certain nombre de changements physiologiques se déclenchent. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'immersion. Il est commun à tous les mammifères.

Les humains et autres mammifères ont une réponse à l'immersion consistant en un ensemble de réflexes qui sont activés lorsque notre visage est refroidi (comme par l'eau lors d'une plongée) ou si nous retenons notre souffle. Le réflexe d'immersion est un mécanisme physiologique permettant à l'organisme de tolérer un faible niveau d'oxygène. Ce réflexe consiste en un rythme cardiaque plus faible et une constriction des vaisseaux sanguins périphériques dans les bras et les jambes pour diriger le sang vers les organes internes vitaux comme le cœur et le cerveau qui ont le plus besoin d'oxygène.

Stig Severinsen, Breatheology : The Art of Conscious Breathing, éd. Glaucus Pub Ltd Inc, 2009.

Ce réflexe est constitué de plusieurs réponses physiologiques :

- une vaso-constriction périphérique (et donc une augmentation de la pression artérielle)

- une baisse du rythme et du débit cardiaque

- une contraction de la rate qui permet la libération de globules rouges

- une séquestration sanguine dans la région thoracique

Le blood-shift

Le sang est rappelé des zones périphériques du corps, où il n'y a pas d'organes vitaux, et est poussé dans les poumons, où il occupe l'espace libre laissé par la réduction du volume d'air due à l'augmentation de la pression. Le sang est un liquide et donc incompressible ; cela explique comment nous pouvons nous adapter à la pression sans imploser.

Mais le transfert sanguin n'est pas seulement un phénomène passif qui s'oppose à la pression hydrostatique ; c'est aussi un phénomène actif qui permet une exploitation plus rationnelle de l'oxygène, le réservant pour les organes critiques comme le cerveau et le cœur, à la perte d'organes et de tissus périphériques.

Umberto Pelizzari et Stefano Tovaglieri, Manual of freediving, éd. Idelson-Gnocchi Ltd., 2004.

Lors de la descente, le mécanisme de redistribution de la masse sanguine décrit plus haut va se trouver renforcé. Les membres subissent la pression hydrostatique, et même la région abdominale ne peut plus servir de vase d'expansion car elle subit la même contrainte mécanique. La région intrathoracique présente, pendant toute la descente, une zone de dépression relative par rapport au reste de l'organisme.

La cage thoracique reste peu déformable, et le déplacement du diaphragme vers le haut est insuffisant pour compenser les variations importantes du volume pulmonaire. Cette zone va donc se comporter comme un véritable réservoir en aspirant progressivement une importante masse sanguine et en la stockant dans la seule zone circulatoire disponible : la circulation pulmonaire. Se constitue donc une séquestration sanguine pulmonaire, le blood shift, estimé à environ 1l à 30m de profondeur. Ce phénomène contribue à augmenter la rigidité pulmonaire et explique l'absence d'écrasement de la cage thoracique, dont les seules caractéristiques mécaniques ne permettraient pas de résister à la pression hydrostatique. [...] Cet effet est déjà nettement présent à 5 m et progresse peu jusqu'à 10 m ce qui tendrait à prouver que la majorité du blood shift surviendrait dès les premiers mètres, beaucoup plus précocement que ce que l'on avait imaginé jusqu'alors. Il existe de plus une vasoconstriction périphérique intense, renforcée par le froid, qui s'intensifie rapidement avec la profondeur. Cet afflux sanguin intrathoracique n'entraîne pas de réaction tachycardique, alors même que la séquestration sanguine augmente nettement la précharge, car la stimulation vagale est intense et les résistances systémiques deviennent très élevées.

Lemaître, F. (2015). L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

À bien préciser : les poumons ne se remplissent pas de sang. Ce sont les capillaires qui stockent le sang.

Les conséquences pratiques

Les AEEL sont autonomes jusqu'à 40m. Ils seront donc confrontés au phénomène du blood-shift (1l à 30m environ). Il faut faire attention à ne pas faire de mouvements brusques au fond, lors du virage par exemple, pour ne pas rompre la paroi alvéolaire, tendue par l'afflux sanguin.

Certains facteurs peuvent augmenter le risque d'accident : prendre de l'aspirine, ou un fluidifiant sanguin. La sang passe plus facilement la barrière alvéolaire sous l'effet de la pression et du fluidifiant.

On sera très vigilant par rapport à des descentes poumons vides. En effet, si on descend avec 2 litres d'air dans les poumons au lieu de 6, quand on atteint 10m de profondeur on est en dessous du volume résiduel (1,2l en moyenne pour un homme, 1,1l pour une femme). L'apnéiste est donc déjà en situation de blood shift. Si la remontée se fait en quelques secondes, cela ne laisse pas suffisamment de temps au sang pour retourner dans le système circulatoire et met la paroi alvéolaire sous tension avec la ré-expansion du volume pulmonaire.

Progression vers l'Apnéiste piscine

En milieu d'année, un initiateur vous demande de l'aide pour amener sa section au passage de l'Apnéiste piscine de fin d'année, et notamment la série d'apnées dynamiques. Le club a une culture forte du "ludique" et maintenir cet aspect sera fort apprécié des stagiaires. Présentez votre plan de progression dans la perspective de l'échéance en l'illustrant par des exemples d'exercices. Détaillez le programme d'un des derniers entraînements.

PUBLIC : une section d'apnée, disons 5-6 personnes + un initiateur.

OBJECTIFS : un objectif de formation (donner des outils à l'initiateur pour penser une progression) et un objectif de progression pour les apnéistes. Performances de validation : 2min d'apnée statique. 50m de dynamique. 4x25 départ toutes les 1min15.

MOYENS/MATÉRIEL : deux documents, un support avec des principes de progression, qu'on présentera au cours d'une réunion de travail avec l'IE, et un planning sur plusieurs mois avec des indices chiffrés de progression.

PLACE DANS UNE PROGRESSION : Milieu d'année : disons janvier. Passage en juin : cinq mois. Les apnéistes ne sont pas novices.

ÉTAPES : d'abord travailler sur la progression avec l'IE. Ensuite intervenir ponctuellement, selon les besoins, auprès de la section.

Principes organisateurs d'une progression

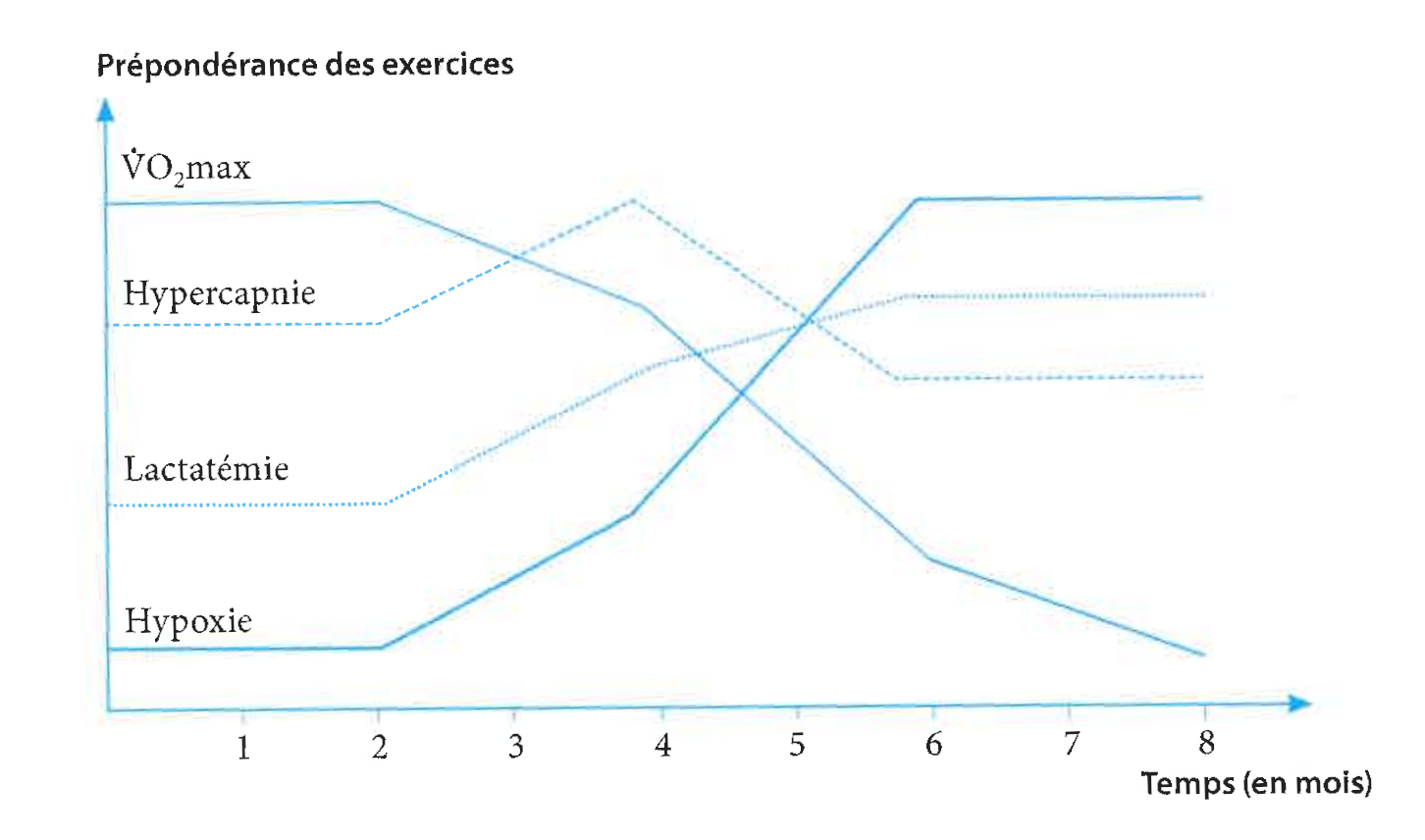

1. "Tresser" les différentes formes d'apnée (dynamique/statique, hypercapnie/hypoxie).

"Il faut souligner l'intérêt de conserver la dualité des entraînements statique-dynamique, dans la mesure où cela contribue à des bénéfices réciproques, même si, d'après ce qu'il a pour l'instant été prouvé, seule l'apnée dynamique semblerait permettre une amélioration de l'apnée statique."

Clua, E. (2015). "L'entraînement à l'apnée : approche pratique". Dans : Lemaître, F. L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

2. Varier le dosage : les séances à dominante hypercapnique deviendront, au fil des mois, plus hypoxiques, mais sans jamais délaisser l'hypercapnique.

Clua, E. (2015). "L'entraînement à l'apnée : approche pratique". Dans : Lemaître, F. L'apnée : de la théorie à la pratique. Presses universitaires de Rouen et du Havre

La VO2max, c'est la quantité maximale d'oxygène que l'organisme peut utiliser par unité de temps. Pour faire simple, c'est la quantité d'oxygène que les poumons sont capables d'inspirer, transmettre dans le sang et que les muscles vont devoir capter. La VO2max est l'un des facteurs clés de performance dans les épreuves d'endurance.

Un plan de progression

On fixera une progression pour la dynamique en jouant sur cinq paramètres : la distance, l'intensité de l'effort (qui dépend de la vitesse, de la taille des palmes, des résistances, etc.), le volume (nombre de distances), la durée de chaque apnée (qui peut varier en fonction de la vitesse), et enfin de la récupération (qui peut varier en temps, en maîtrise, en difficulté - par exemple avec palmage de sustentation).

| L'apnée dynamique | La récupération (qui peut varier en temps, en maîtrise, en difficulté). | ||||

| La distance |

L'intensité de l'effort (qui dépend de la vitesse, de la taille des palmes, des résistances, etc.) |

Le volume (nombre de distances) | La durée (qui peut varier en fonction de la vitesse) | ||

| Janvier |

35m |

Alternance modéré/intense |

3x25m |

40s |

60s |

| Février |

40m |

Alternance modéré/intense |

4x25m |

50s |

50s |

| Mars |

45m |

Alternance modéré/intense |

5x25m |

60s |

40s |

| Avril |

50m |

Alternance modéré/intense |

6x25m |

70s |

30s |

| Mai |

55m |

Alternance modéré/intense |

7x25m |

80s |

20s |

| Exemples d'activités |

No warm-up, etc. |

Résistances (tee-shirt, petites palmes, élastique), distances rapides, etc. |

Séries droites, mais aussi relais, pyramides, etc. |

statique, start'n go, etc. |

Avec ou sans palmage de sustentation, etc. |

Une différenciation pourra s'appuyer par exemple sur la taille des palmes, ou le remplissage, ou l'activité pendant la récupération, etc.

Un des derniers entraînements

Dans une piscine 25m, 1h30. Dominante : hypercapnie.

Statique (20 min) : Extensions de la cage thoracique. Puis séries de poumons demi-pleins. Puis série d'apnées avec un temps de récupération très courte (5 sec).

Échauffement (15 min) : Nage avec petites palmes.

Technique (15 min) : Départ avec poussée au mur, grandes palmes.

Surcharge hypercapnique 1 (15 min) : Relais 8x25m, grandes palmes.

Surcharge hypercapnique 2 (15 min) : Relais 8x25m, petites palmes.

Récupération active (10 min) : nage lente, petites palmes.

Votre club vous confie l'organisation d'une journée randonnée subaquatique pour 18 adolescents. Présentez votre organisation. Planning, moyens matériels et humains, et sécurité ?

Prévoir des tee-shirts en amont.

Des fiches plastifiées en amont.

Vous devez organiser une sortie en mer en Bretagne au mois d'avril avec des apnéistes méditerranéens confirmés. Animez une séance d'information préalable où vous détaillerez la sortie et prodiguerez d'utiles conseils.

Détails de la sortie

Lieu, horaires, activités, objectifs, encadrants.

Conseils

Matériel : lestage, combinaison, bouées, lycra...

Environnement : faune, flore, relief, éco-gestes.

Votre club vous confie l'organisation de la partie spécifique du RIFAA sur 1 journée. Présentez votre organisation. Planning, moyens matériels et humains, et sécurité ?

Qui ?

Le RIFAA est obligatoire à partir de l'ACEL. On supposera donc un public de 4 apnéistes en eau libre.

Pourquoi ?

RIFAA pour préparer l'ACEL.

Quoi ?

Les capacités 1, 2, et 3 de la compétence sont enseignées, attestées et validées par au minimum un moniteur fédéral premier degré d'apnée ou un moniteur de pêche sous-marine licencié à la FFESSM.

Connaissances, savoir faire et savoir être Commentaires et limites Critères de réalisation 1. Communication entre apnéistes lors d'un accident en apnée

Application des méthodes de surveillance

Connaissance des signes normalisés de la FFESSM et réponses adaptées aux circonstances de l'accident

Connaissance des signes pré syncopaux

Rapidité d'intervention et prise en charge de l'accidenté.

2. Mise en sécurité de l'accidenté

Réaliser une technique de sauvetage, de tractage puis de hissage sûre et adaptée à la situation, pour mettre l'accidenté hors d'eau et le débarrasser de toute entrave aux fonctions vitales

Maîtrise du sauvetage, du tractage, maîtrise du hissage, mise en sûreté de l'accidenté

3. Mise en sécurité de la palanquée

Vérifier la composition de la palanquée, et assurer le regroupement du matériel de celle-ci

Maîtrise de la gestion de la palanquée

https://ffessm.fr/rifa-apnee

Où et quand ?

Une journée. Planning : 9h20h-12h : théorie, le matin. 13h-16h : pratique, l'après-midi. La journée se déroulera sur une carrière équipée (avec une plateforme, un filin, une salle de cours).

On posera également que la partie commune aura été vue auparavant.

Comment ?

| Avant | Pendant | Après | |

| Stagiaires |

Vérifier CACI, licence. Le planning de la journée a été donné : les stagiaires ont de quoi écrire, de quoi plonger, de quoi boire et manger. |

Accueil des stagiaires, café. Partie théorique : la syncope, prévention, réaction ; les fiches d'évacuation : le plan d'organisation des secours. Réflexion sur les critères de réussite d'un sauvetage. Partie pratique : descentes progressives, puis démonstrations, puis pratique du sauvetage entre 6 et 10m : descente, tractage, sortie d'eau, par binôme. Certification en fin de journée. |

Confirmation auprès du responsable technique du club pour certification. |

| Moyens matériels et humains |

Un autre encadrant pour co-animer et co-certifier. Une réflexion en amont a été menée sur les critères de réussite d'un sauvetage. |

Un autre encadrant pour co-animer et co-certifier. Pour le matin : un vidéo-projecteur, un tableau blanc, des feutres. Du café, des croissants. Pour l'après-midi : le matériel d'oxygénothérapie, un moyen de communication, des fiches d'évacuation. |

|

| Sécurité |

On sera attentif aux descentes (barotraumatismes, etc.). On sera également très attentif à la sortie d'eau. |

Annexe

Les critères de réussite d'un sauvetage. À discuter avec, en amont, l'autre encadrant, et le jour J, avec les stagiaires :

| Maîtrise insuffisante | Maîtrise fragile | Maîtrise satisfaisante | Très bonne maîtrise | |

| L'apnéiste est attentif aux signes syncopaux ou pré-syncopaux |

L'apnéiste n'est pas attentif et /ou ne réagit pas. |

L'apnéiste réagit de façon hésitante et/ou tardive. |

L'apnéiste est attentif et intervient dans un délai raisonnable. |

L'apnéiste est attentif et intervient sans hésiter. |

| L'apnéiste sait intervenir lors d'un accident |

Le sauvetage et/ou le tractage mettent en danger le syncopé : les voies aériennes restent immergées. L'accidenté n'est pas sorti d'eau. |

La remontée est hésitante. Pendant le sauvetage et le tractage, les voies aériennes sont parfois immergées. La sortie d'eau est laborieuse. |

La remontée est correctement maîtrisée. Pendant le sauvetage et le tractage, l'apnéiste veille à maintenir les voies aériennes émergées. L'apnéiste parvient à sortir d'eau l'accidenté. |

Le sauvetage et le tractage sont parfaitement maîtrisés : l'apnéiste remonte, tracte et sort d'eau l'accidenté de façon rapide, efficace et sécurisée. |

| L'apnéiste communique efficacement |

L'apnéiste n'appelle pas à l'aide et n'informe pas sa palanquée. |

L'apnéiste appelle à l'aide mais les informations sont confuses. |

L'apnéiste appelle à l'aide et donne des informations claires dans l'ensemble. Il informe sa palanquée. |

L'apnéiste appelle à l'aide et donne des informations claires. Il regroupe, informe et rassure sa palanquée. |

Un apnéiste de votre club, à l'aise sur un 50 mètre isolé, vous demande de l'entraîner car il peine à passer la série requise en apnée dynamique pour valider son Apnéiste Piscine Confirmé dans six semaines. Présentez votre plan de progression dans la perspective de cette échéance en l'illustrant par des exemples d'exercices. Détaillez le programme d'un des entraînements.

Apnéiste confirmé. 4x50m départ toutes les deux minutes.

Faire un diagnostic. Passer en revue les facteurs de performance.

- mental : relaxation,

- physique : résistance, tolérance à l'hypercapnie,

- technique : aquacité, ventilation,

- matériel : lestage.

Ensuite : travailler sur les points qui posent problème. Développer la tolérance à l'hypercapnie en particulier.

Sur six semaines

| Mental | Physique | Technique | Matériel | |

| 6 |

Diagnostic |

|||

| 5 |

Tromper le mental par des jeux : 50m speed, relais 50m |

PPG. Exercices hypercapniques. Faire des 50m en faisant varier le temps de récupération ; Fartlek. Faire des séries 8x25m avec 1 minute de récupération. |

||

| 4 | ||||

| 3 | ||||

| 2 | ||||

| 1 | Affûtage |

Une séance en particulier.

Échauffement : Fartlek 20 minutes (PPG + hypercapnie).

Corps de séance :

Récupération active : nage libre 5 minutes.

Animez une réunion de préparation avec les autres cadres du club concernant la ou les séance(s) de sauvetage à 15m qui sera(seront) organisée(s) aux futurs Apnéistes Experts en Eau Libre.

Votre club vous confie l'organisation d'un WE mer pour 8 apnéistes venant de passer l'Apnéiste Eau Libre et le RIFAA en piscine. Vous disposez de 2 jours. Présentez votre organisation. Planning, moyens matériels, humains, et sécurité ?

Faire une frise chronologique : avant, pendant, après.

Un apnéiste de votre club à l'aise sur 50 mètres souhaite progresser au-delà de 75 mètres en apnée dynamique avec palmes pour participer à la prochaine manche de coupe de France dans 3 mois. Quels conseils allez-vous lui prodiguer ? Présentez votre plan de progression dans la perspective de cette échéance en l'illustrant par des exemples d'exercices. Détaillez le programme du dernier entraînement.

Sur trois mois

| Mental | Physique | Technique | Matériel | |

| 6 |

Diagnostic |

|||

| 5 |

Tromper le mental par des jeux : 50m speed, relais 50m |

PPG. Exercices hypercapniques. Faire des 50m en faisant varier le temps de récupération ; Fartlek. Faire des séries 8x25m avec 1 minute de récupération. |

||

| 4 | ||||

| 3 | ||||

| 2 | ||||

| 1 | Affûtage |

Faire varier les temps, les distances, les rythmes, les perceptions.

Stop'n go.