Séance 01

"L'ère de l'image"

Oral

1. Est-ce qu'il y a des images qui comptent beaucoup pour vous ?

2. Pensez-vous qu'il soit normal d'être attaché à des images ?

Expression

"Les individus des sociétés développées tendent de plus en plus à préférer l'image au réel" écrit L. Porcher dans Vers la dictature des médias en 1976.

Qu'en pensez-vous ? Proposez une opinion personnelle argumentée et illustrée d'exemples.

Document A

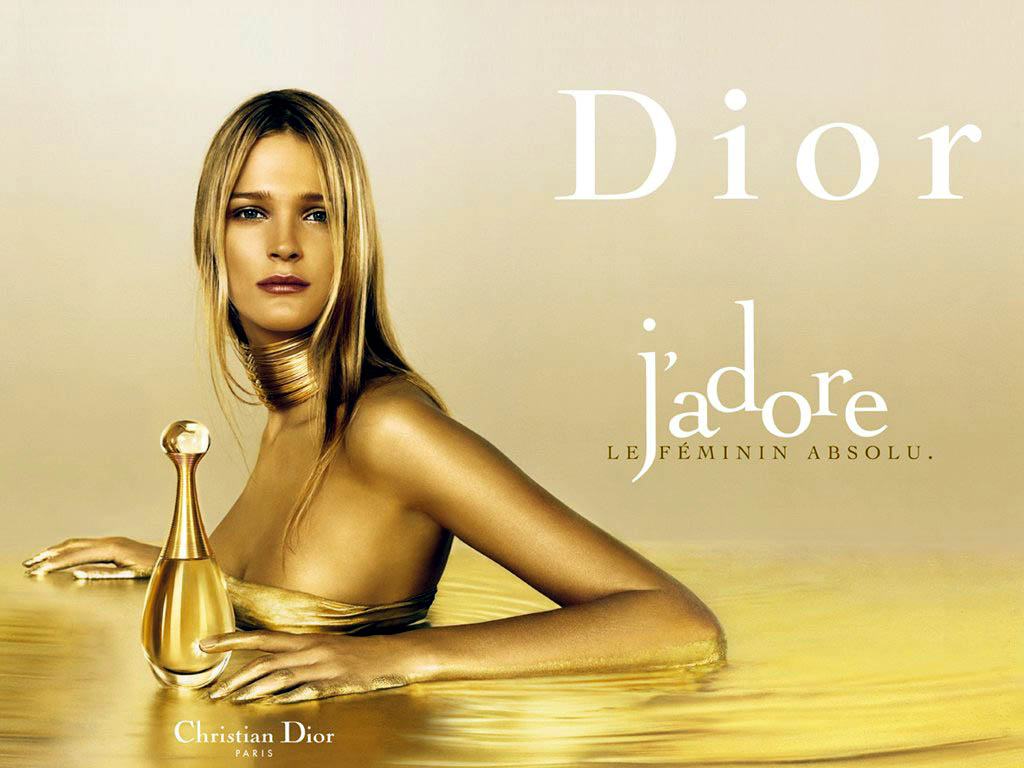

Document B

Pourquoi parle-t-on tant de l'"ère de l'image", de l'"accumulation des images", du "triomphe de l'image", de la "société du spectacle" ou d'un réel "virtuel" ? Parce qu'aux images journellement perçues mais fugaces s'est ajoutée une production matérielle d'images. L'interrogation principale à formuler aujourd'hui n'est donc pas celle de la virtualite des images. C'est celle de leur matérialité. En fait, un individu ne consomme pas plus d'images dans son temps de veille ou de sommeil, mais il accumule beaucoup d'images potentielles qu'il pourrait consommer. Quel que soit le support, les images pėsent. Elles sont lourdes. Elles sont dépendantes de la diffusion industrielle, des processus économiques, des évolutions techniques. Leur existence devient, dans ce contexte de plus en plus fragile, terriblement liée aux sources d'énergie : si le courant électrique ne passe plus, elles disparaissent, se volatilisent.

Pourtant, l'individu retient principalement qu'il peut voir beaucoup d'images. Il croit à la multiplication des images. Il n'en voit pas plus en fait, mais il en voit d'autres. Il ne regarde plus son arbre, il regarde la photo de son arbre, le film de son arbre, le tableau de son arbre. Il s'autofilme (Webcam), se projette en direct sur le "Net". Il est filmé sans cesse par des caméras de surveillance. Il absorbe les produits d'une économie mondiale de la culture. Il tapote nerveusement sur des consoles de jeux pour vivre virtuellement les aventures de personnages. Il s'accroche à son écran et explore des mondes cybernétiques comme il se promènerait en forêt. Tout s'accumule.

Il existe donc bien un probleme de stock. Et d'action individuelle face au stock. Allons-nous accumuler pendant des siėcles l'objet, la representation de l'objet, la représentation de la reprėsentation et la reprėsentation de la représentation de la représentation ? Les instances officielles, même traditionnelles comme les bibliothèques, s'inquiètent déjà de la perennité de la conservation et des méthodes d'indexation. Car c'est bien l'indexation qui importe et non l'accumulation. En effet, l'offre en images n'est ni égalitaire ni pertinente. Ni intéressante d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas de sens: elle devient disproportionnée, inconsommable. Pas non plus significative, parce que ce n'est pas la nature des images qui importe, mais leur valorisation et leurs modes d'accès. L'individu ne choisit pas à travers ces images, il choisit parmi ce qu'"on" lui a choisi.

Laurent Gervereau, Histoire du visuel au XXe siecle, Éd. du Seuil, coll. Points Histoire, 2003.

Document B

500à 800 milliards de photos seront prises dans le monde en 2011 (source OPI) |

750millions de photos ont été téléchargées sur Facebook le week-end du jour de l'an 2011 (source Facebook) |

20milliards de clichés étaient stockés fin 2010 sur les serveurs des trois plus grands sites de partage de photos : Photobucket, Picasa et Flickr (source Pixable) |

1900photos, c'est le nombre moyen de prises de vue réalisées en 2011 par chaque Français possesseur d'un appareil reflex (source API/Ipsos) |

71%des pratiquants de photos numériques français consultent des photos réalisées par leurs proches en ligne (source API/Ipsos) |

Observatoire des Professions de l'Image 2011

Document C

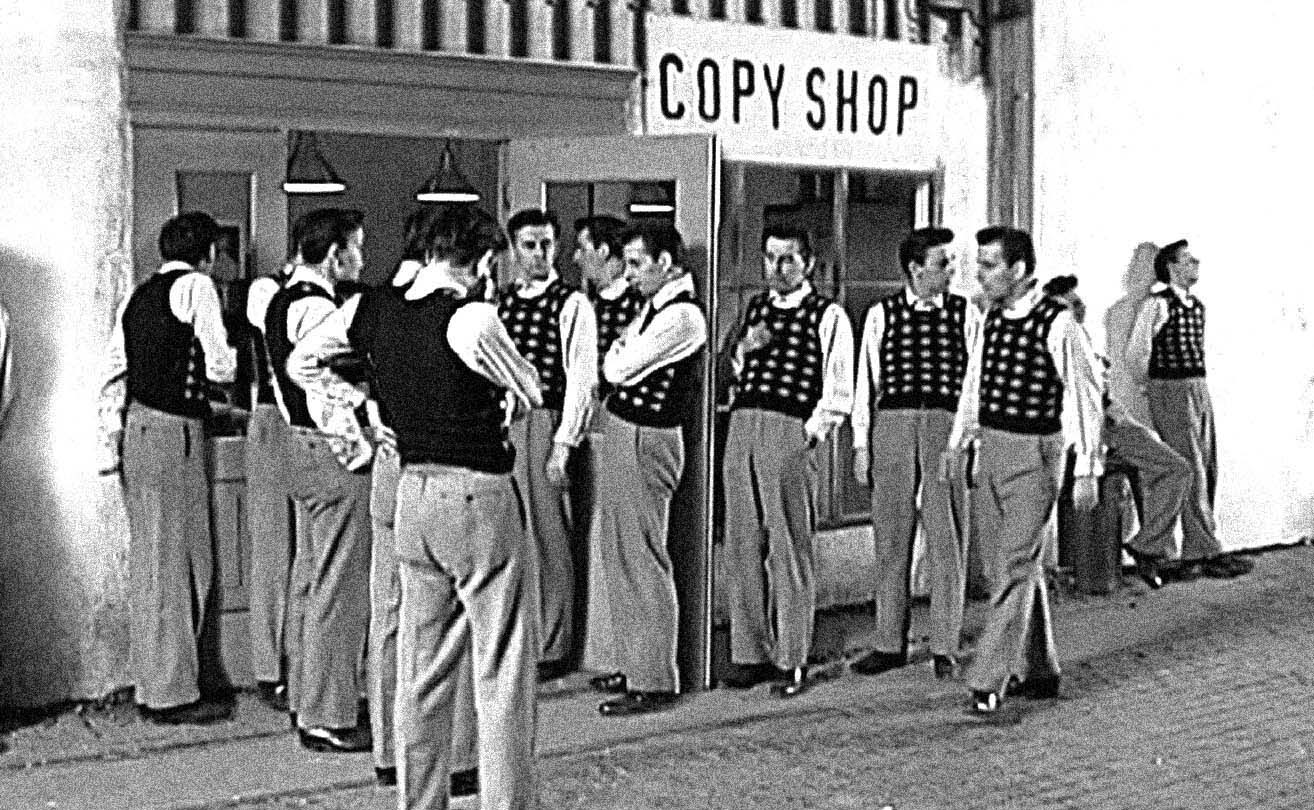

Photogramme issu du court métrage de Virgil Widrich, Copy Shop, 2001.