Repère

Les figures de style

Notion

On parle de figures de style, de figures de rhétorique, ou encore de procédés littéraires.

ACCUMULATION : C'est une suite de mots ou de groupes de mots différents : "Don Fernand, dans sa province, est oisif, ignorant, médisant, querelleux..." (La Bruyère)

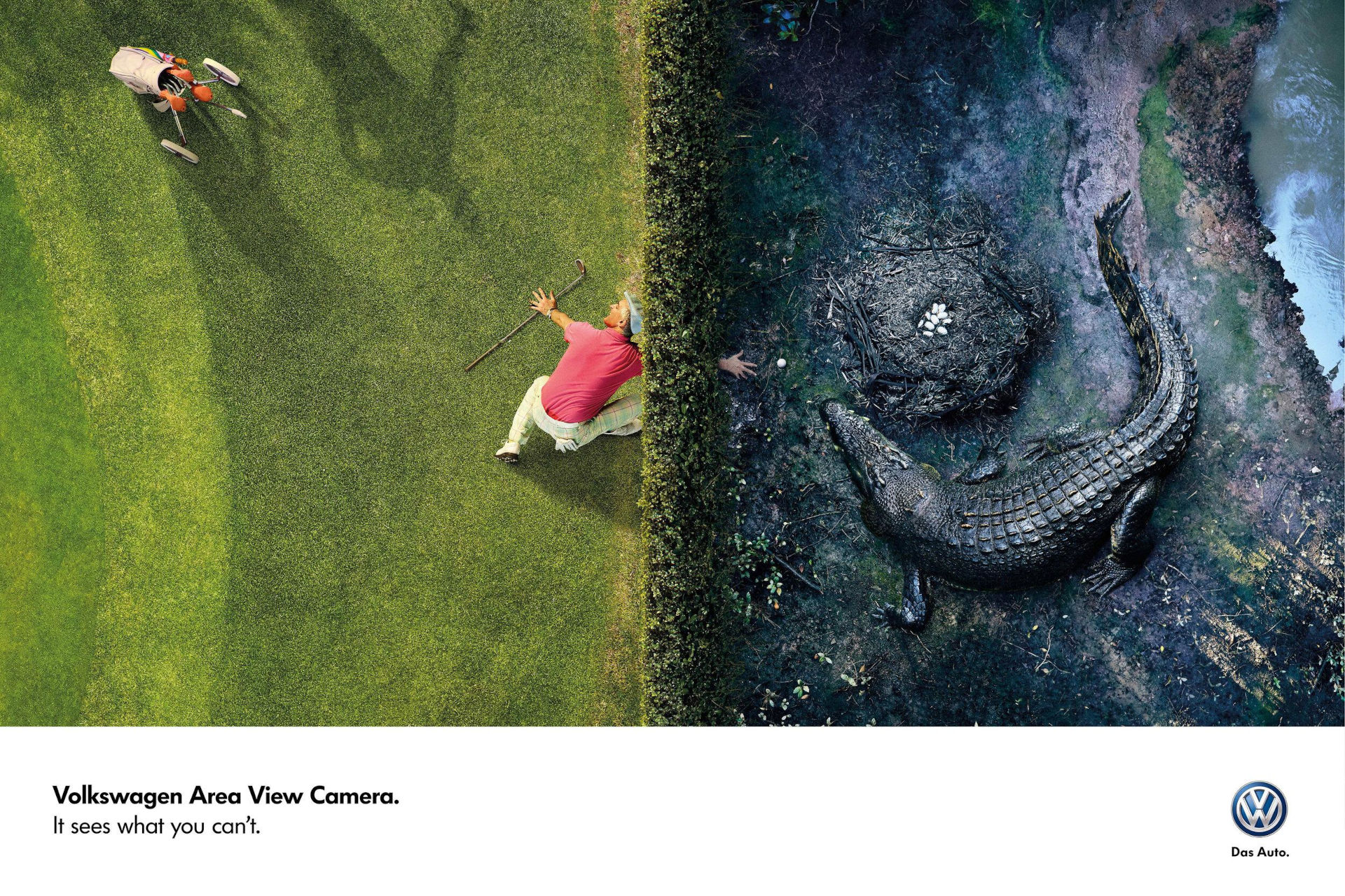

ALLEGORIE : Des sujets abstraits sont évoqués par des images concrètes : La Justice, par exemple, sous la forme d'une balance.

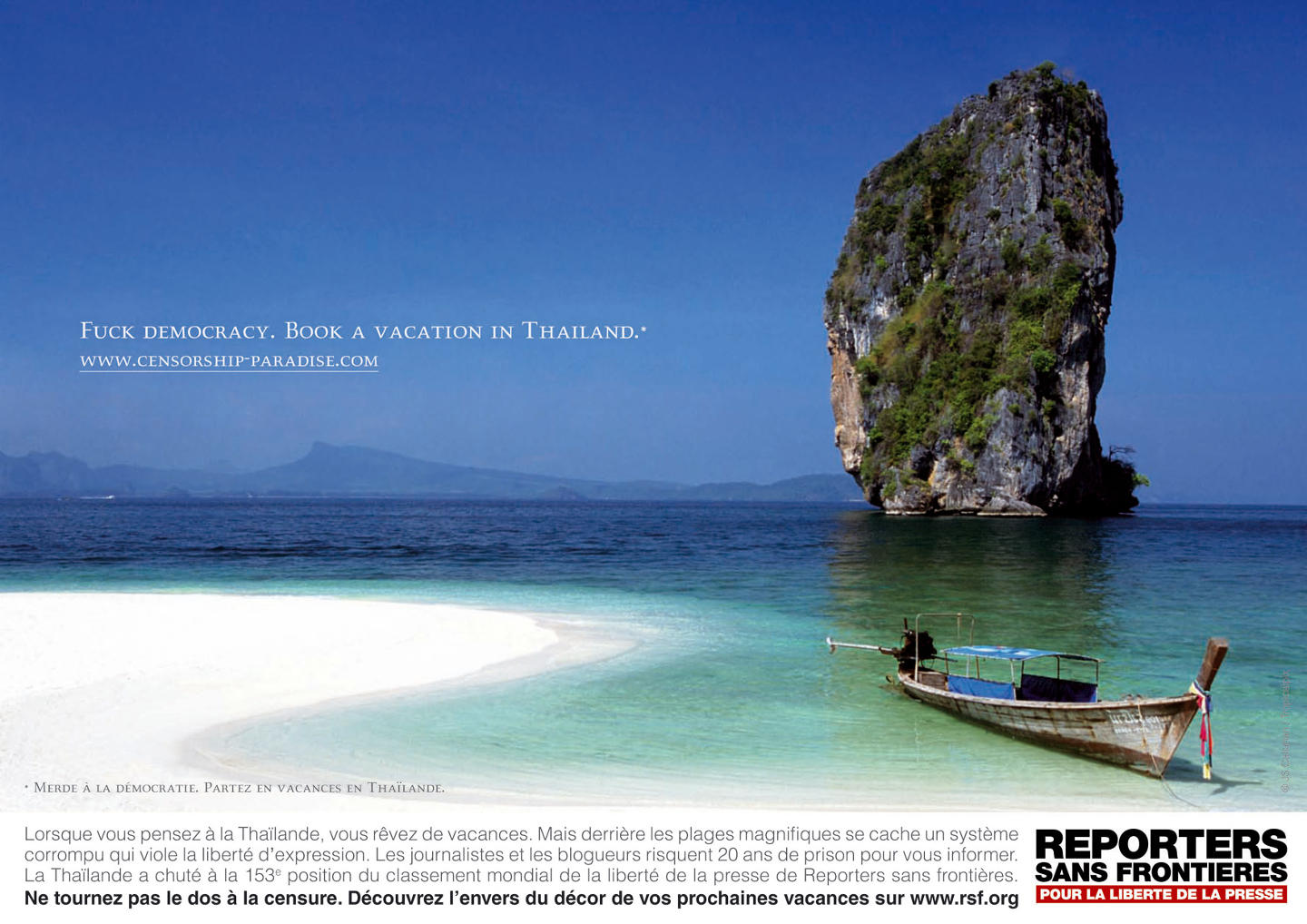

ANTIPHRASE : Elle exprime explicitement le contraire de ce qu'elle signifie en réalité ; "Bravo !" à quelqu'un qui vient de commettre une maladresse.

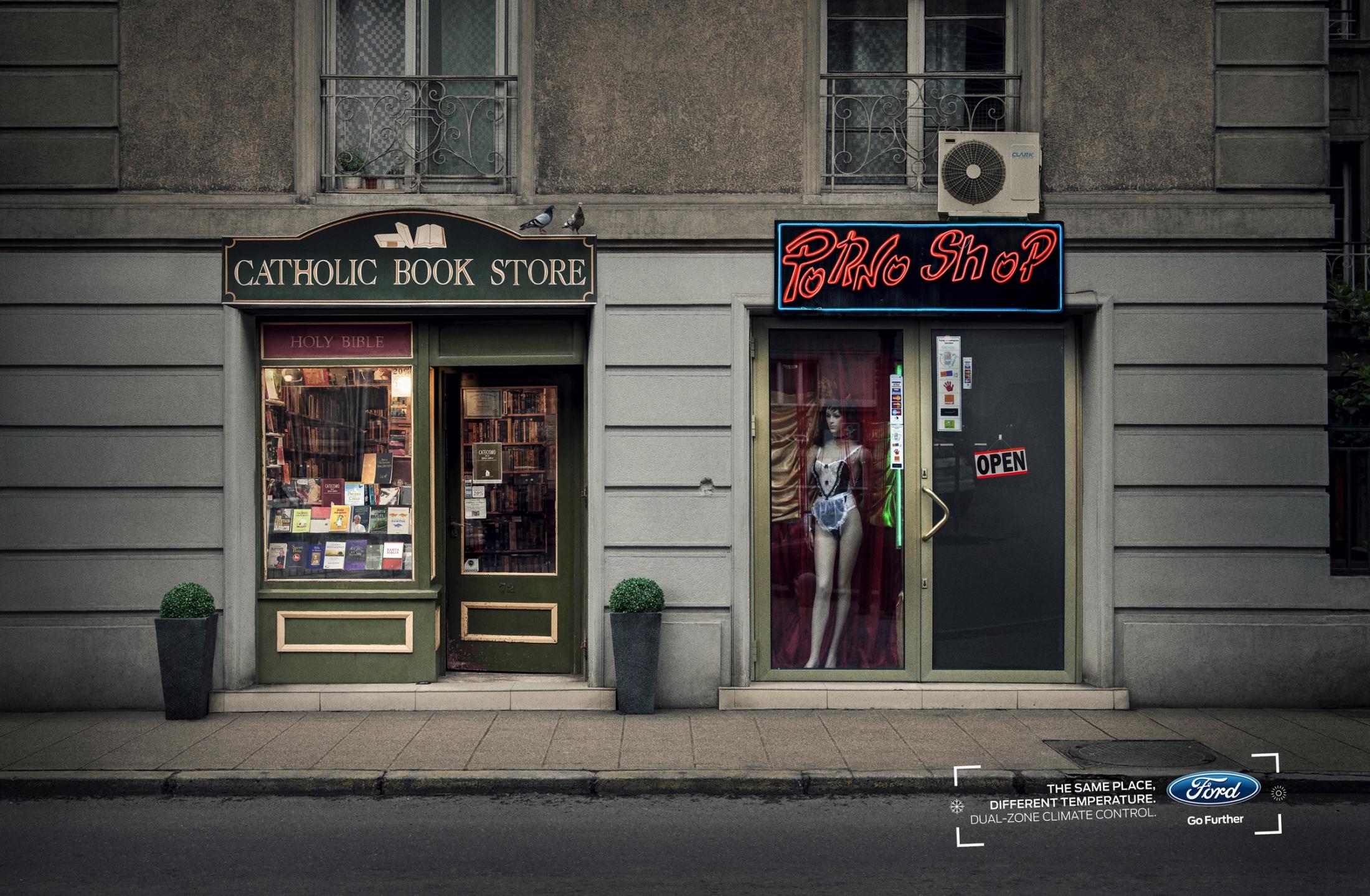

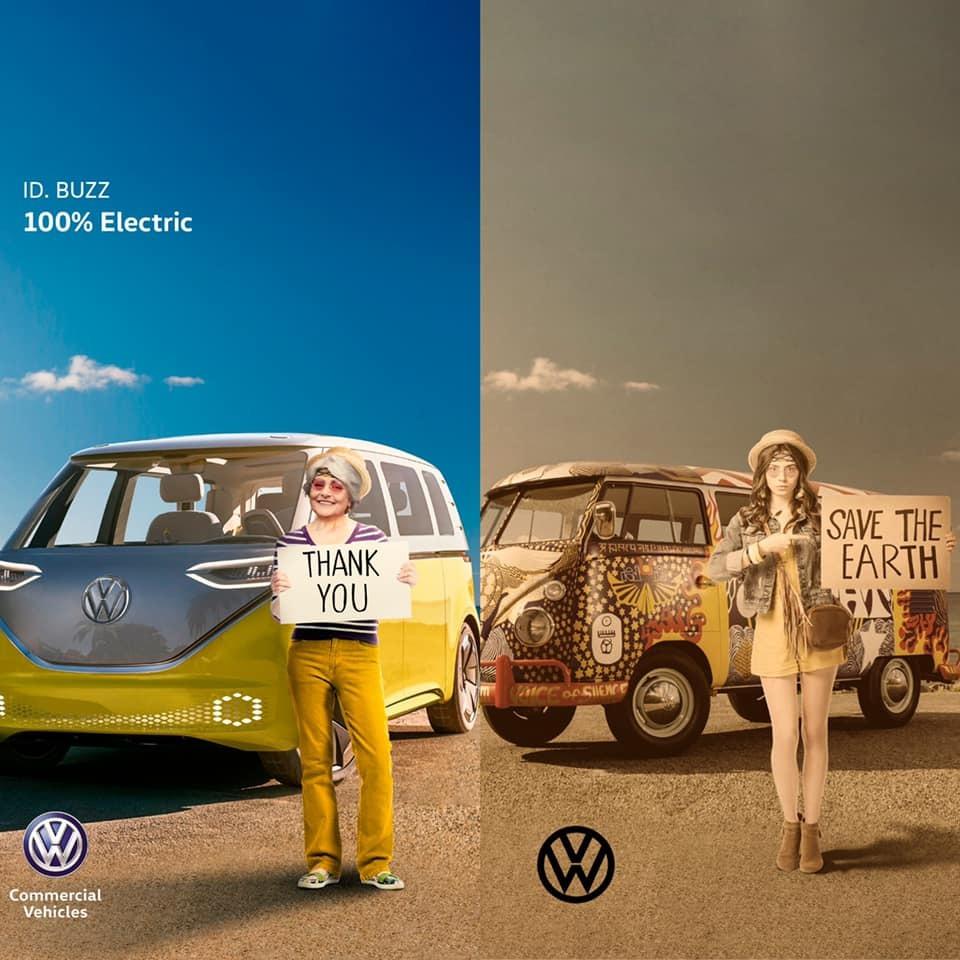

ANTITHESE : C'est une opposition : "Joyeux, j'ai vingt-cinq ans ; triste, j'en ai cinquante." (Hugo)

CHIASME : C'est une figure de symétrie, qui suit le schéma ABBA : "Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger" (Molière).

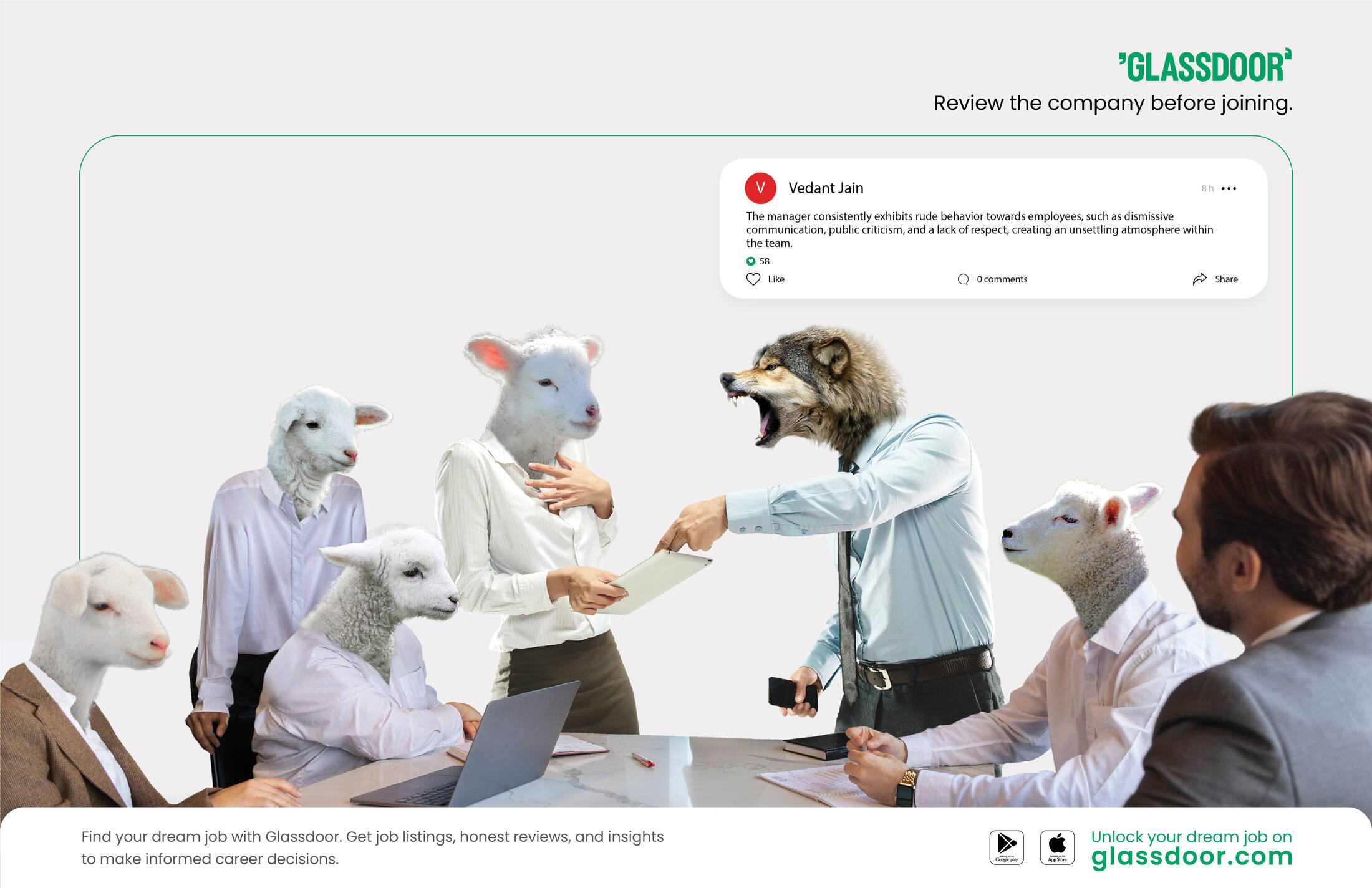

COMPARAISON : Elle met en relation un comparé et un comparant au moyen d'un outil de comparaison (comme, pareil à...) : "Elle est rouge comme une tomate."

EUPHEMISME : c'est une atténuation de l'expression, pour ne pas heurter : "Rendre le dernier soupir, s'éteindre, disparaître..."

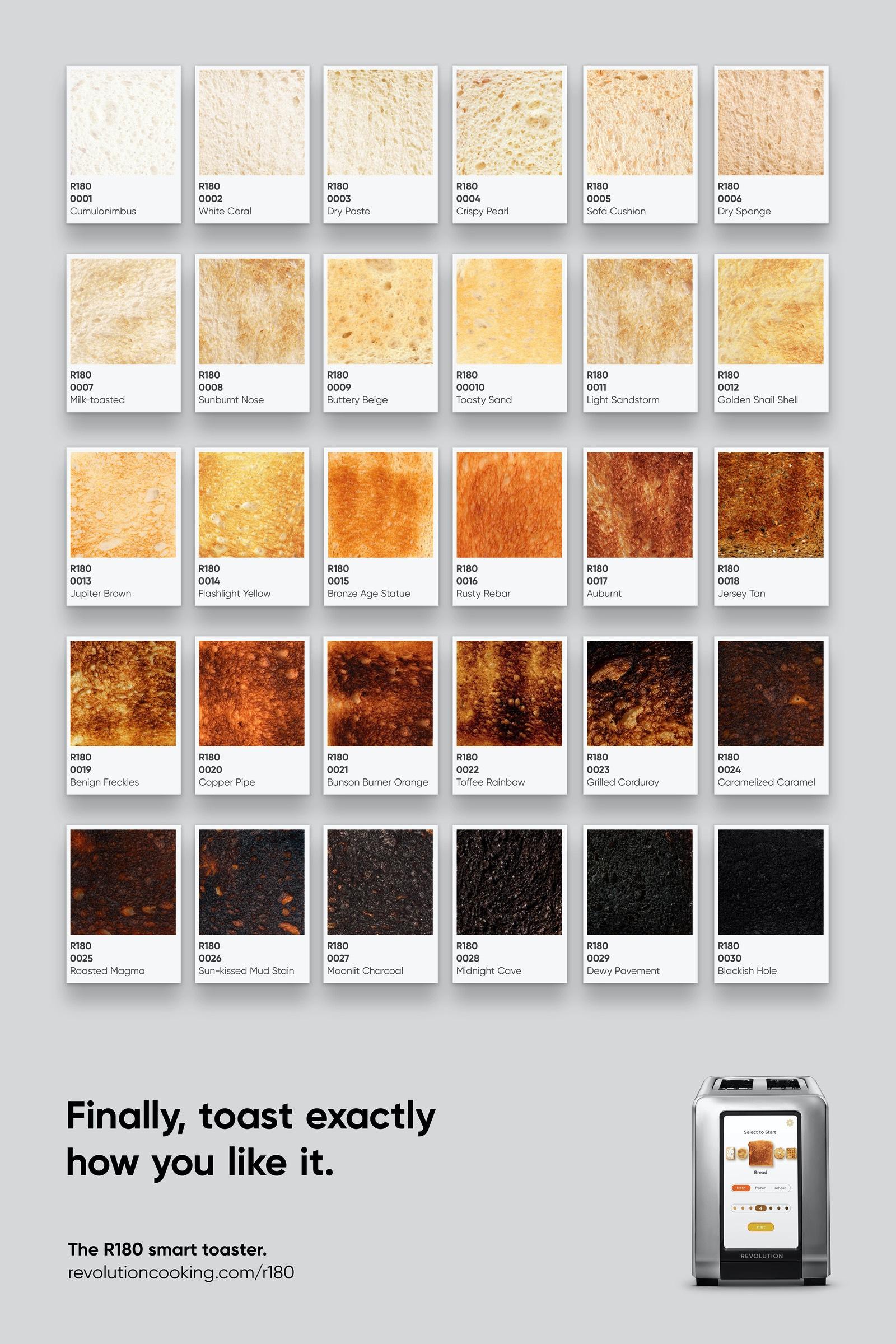

GRADATION : C'est une accumulation dont les termes suivent une suite logique. Elle peut être ascendante ou descendante : "Descriptif ! C'est un roc ! c'est un pic ! c'est un cap ! // Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule !" (Rostand)

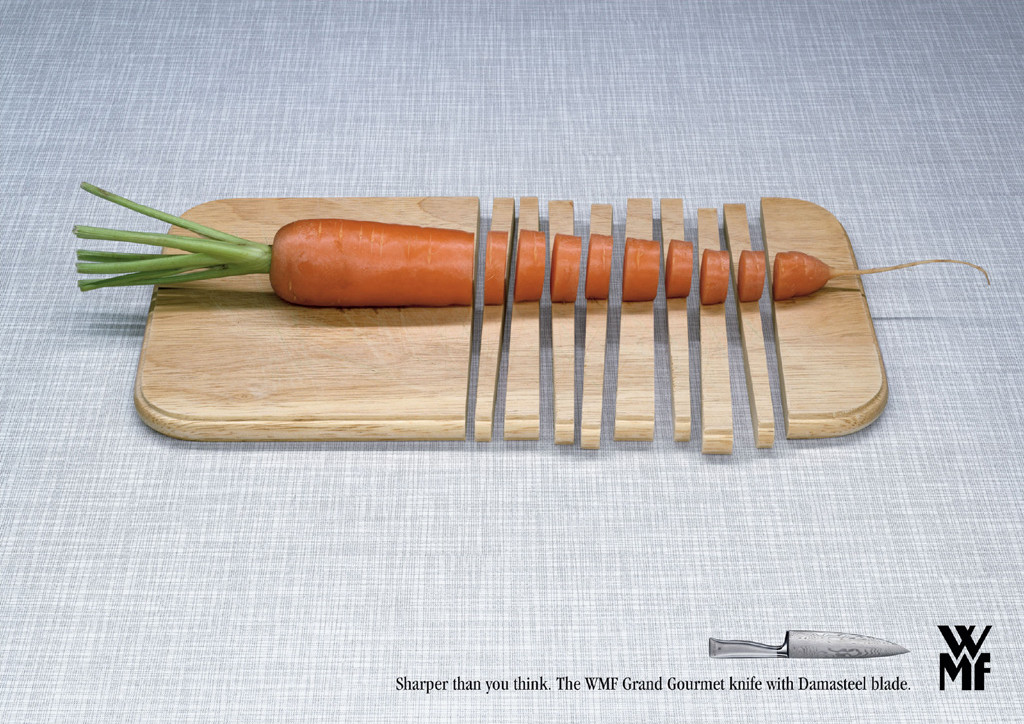

HYPERBOLE : Le propos est exagéré afin de paraître plus frappant : "C'est un géant."

METAPHORE : C'est une comparaison dont on a enlevé l'outil : "Cet enfant est un petit démon" ; "Ce petit démon a encore cassé un vase."

METONYMIE : Elle désigne une chose par une autre : contenant pour le contenu, lieu de production pour le produit... : "Boire un verre", "exposer un Picasso", "une bouteille de Champagne".

OXYMORE : Il associe deux termes normalement contradictoires : "Cette obscure clarté qui tombe des étoiles" (Corneille).

PARALLELISME : C'est la répétition d'une même construction : "Que la vie est belle ! Que la nature est tendre !"

PERSONNIFICATION : on donne à un animal ou un objet des sentiments ou des comportements humains : "La rue assourdissante autour de moi hurlait." (Baudelaire)

REPETITION : C'est une suite de mots ou de groupes de mots identiques : "Hélas ! Hélas ! Hélas !"