1. En vous appuyant sur les documents étudiés, indiquez

dans quels domaines nos sociétés accélèrent.

2. Selon vous, nos sociétés vont-elles continuer à accélérer ou bien seront-elles,

à un moment, forcées de ralentir ? Imaginez, à deux, à quoi

ressemblera le monde dans 10, 20 ou 30 ans. Détaillez en particulier

la société : les déplacements, les loisirs, le monde du travail,

les effets sur la santé, sur les relations humaines, etc.

Expliquez à l'aide d'une carte mentale illustrée que vous présenterez.

3. Stéphane Foucart écrit : "La science-fiction peut être

un outil pour donner à voir les conséquences de nos actions. [...]

La science-fiction est aussi ce qui permet aux jeunes générations

d'investir et de s'approprier l'avenir."

a. Expliquez ces deux phrases en proposant des exemples concrets.

b. Êtes-vous d'accord ?

Les vérités de l'imaginaire par Stéphane Foucart

C'est une photo entêtante. De celles qui demeurent en mémoire longtemps après que le journal a fini au rebut. Publié fin mars dans l'édition internationale du New York Times , le cliché semble tout droit sorti d'une fiction d'anticipation post-apocalyptique. Il montre un paysage d'inondation. Sous un ciel gris-blanc, une dizaine d'hommes dépenaillés et hirsutes sont là, au milieu de ballots de paille, accroupis sur une digue de fortune, une sorte d'empierrement en fragile surplomb d'une vaste plaine de boue et de vase, dont l'humidité miroite jusqu'à l'horizon, où l'on devine que les eaux du Gange et du Brahmapoutre se mêlent au golfe du Bengale.

L'image, signée Kadir von Lohuizen, ne montre pas les conséquences d'un de ces désastres ponctuels qui scandent depuis des siècles l'histoire de cette région du Bangladesh. Elle donne à voir une lente tragédie en cours, celle des paysans bangladais face à la montée de l'océan, l'une des conséquences majeures du réchauffement. Un titre chapeaute la photo : "Jours comptés sur une terre qui disparaît" . Et le texte au-dessous raconte des histoires à vous crever le coeur, celles des hommes et des femmes qui chaque année doivent quitter leurs terres, peu à peu rendues stériles par l'irrépressible avancée de la mer.

S'il ne fallait retenir qu'une seule photo de l'année qui s'achève, ce pourrait être celle-ci. D'abord parce que 2014 aura été l'année du cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Mais aussi, et surtout, parce que cette image dit quelque chose de notre incrédulité face aux conséquences de nos propres actions : l'histoire qu'elle raconte nous semble si lointaine et si irréelle qu'elle pourrait tout aussi bien former l'arrière-plan d'une oeuvre de science-fiction.

Futur hypothétique

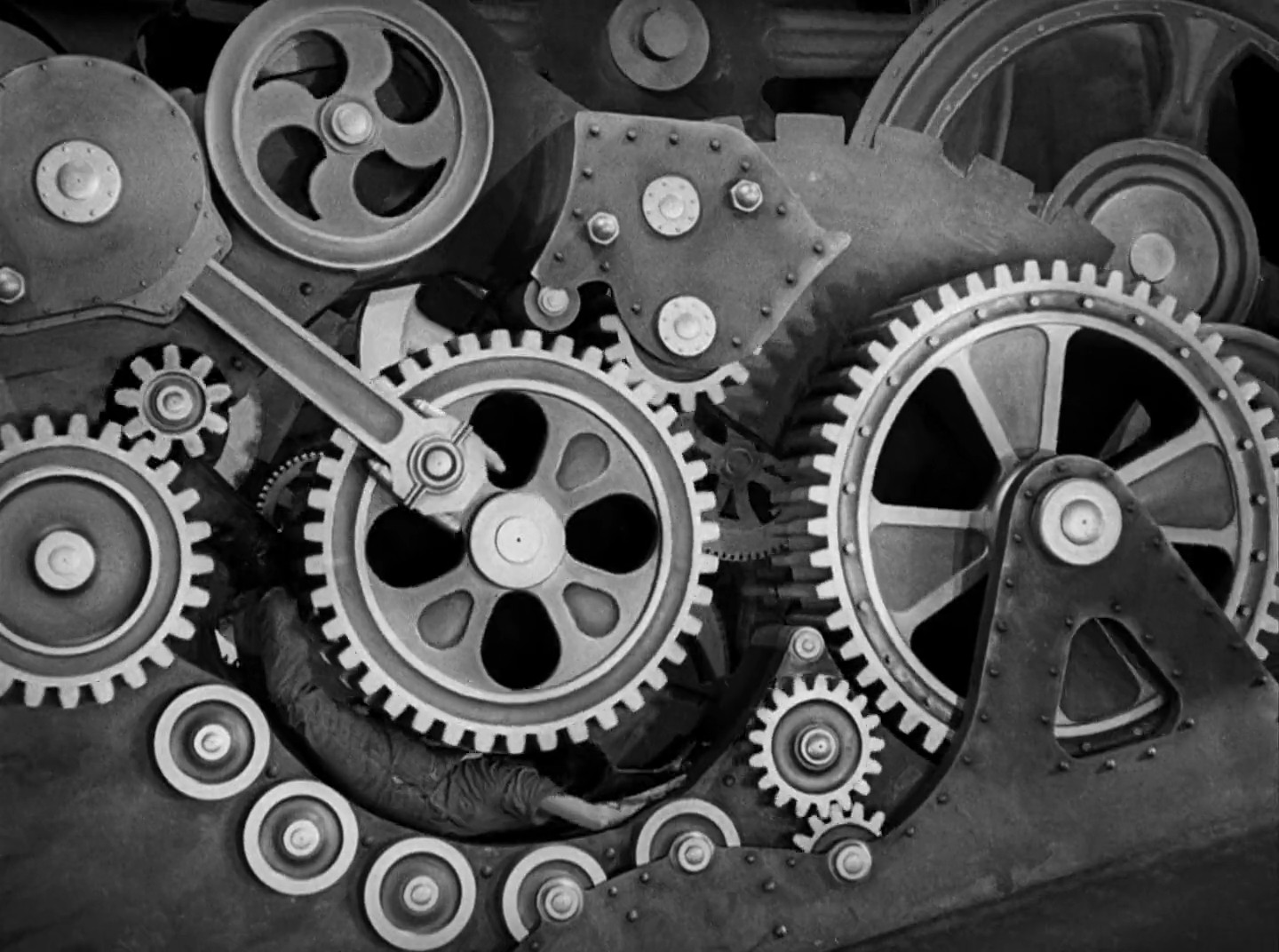

C'est la rapidité des bouleversements imposés à l'environnement qui produit cette étrangeté. Alors que les citadins occidentaux imaginent que ces bouleversements ne seront un problème que dans un futur lointain et hypothétique - une bonne part les tient même pour de purs fantasmes -, d'autres populations les vivent et les affrontent déjà au quotidien. La science-fiction des uns est, en somme, devenue l'actualité des autres.

Ce chevauchement est à double sens. De même que l'actualité nous semble parfois emprunter à la science-fiction, la science-fiction elle-même puise de plus en plus dans l'actualité. Sept secondes pour devenir un aigle (Le Bélial', 352 p., 19 euros), le recueil de nouvelles de Thomas Day couronné cette année au Festival Etonnants Voyageurs par le Grand prix de l'imaginaire, est à ce titre emblématique. Il y est question de la conservation du tigre en Asie du Sud-Est, de minorités ethniques en butte aux sociétés pétrolières, d'éco-terrorisme, de pilleurs écumant la zone interdite autour de la centrale accidentée de Fukushima... Autant d'histoires sur notre relation à la nature qui pourraient, à quelques détails près, faire la "une" de l'actualité.

"La science-fiction est le reflet de la société dans laquelle elle est produite et il est indéniable que la question environnementale prend depuis quelques années de plus en plus de place, rappelle Olivier Girard, patron et fondateur du Bélial', maison d'édition indépendante spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Cela nourrit, par exemple, un retour du genre post-apocalyptique, fruit d'une tradition ancienne de la science-fiction qui avait eu tendance à disparaître pendant les "trente glorieuses"."

Instrument de diagnostic

Que faut-il savoir, que faut-il lire, pour se faire l'idée la plus vérace de ce qui vient ? La science se construit trop lentement face à l'accélération de la crise écologique; le recours à l'imagination devient de plus en plus naturel. En avril, les historiens Naomi Oreskes (université Harvard) et Erik Conway (NASA) n'ont ainsi pas hésité à passer outre les tabous du monde académique pour composer une oeuvre de pure science-fiction, imaginant les conséquences, à moyen terme, du réchauffement sur la stabilité de nos sociétés (L'Effondrement de la civilisation occidentale , Les Liens qui libèrent, 128 p., 13,90 euros).

La science-fiction peut donc être un outil pour donner à voir les conséquences de nos actions sur l'environnement. Mais elle est bien plus qu'un instrument de diagnostic. "Rattrapée par toutes sortes de réalités, en particulier la réalité écologique, la science-fiction doit se réinventer, dit Olivier Girard. Et l'enjeu dépasse largement le devenir d'un genre littéraire : la science-fiction est aussi ce qui permet aux jeunes générations d'investir et de s'approprier l'avenir."

Faut-il prendre cela au sérieux ? Dans une conférence donnée en octobre 2013 à Londres et accessible depuis peu en français ( Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination , Au Diable Vauvert, 24 p., offert par l'éditeur et l'auteur), le scénariste et romancier britannique Neil Gaiman offre cette histoire édifiante : "Je me trouvais en Chine, en 2007, lors de la première convention de science-fiction et de fantasy de l'histoire chinoise à être approuvée par le Parti. A un moment, j'ai pris à part un officiel de haut rang et je lui ai demandé : "Pourquoi ?" La science-fiction faisait depuis longtemps l'objet d'une désapprobation, qu'est-ce qui avait changé ?" . "C'est simple, m'a-t-il répondu . Les Chinois excellaient à créer des choses si d'autres leur en apportaient les plans. Mais ils n'innovaient pas, ils n'inventaient pas. Ils n'imaginaient pas. Aussi ont-ils envoyé une délégation chez Apple, Microsoft, Google et ils ont posé là-bas, aux gens qui inventaient le futur, des questions sur eux-mêmes. Et ils ont découvert que tous lisaient de la science-fiction lorsqu'ils étaient enfants."