Séance 01

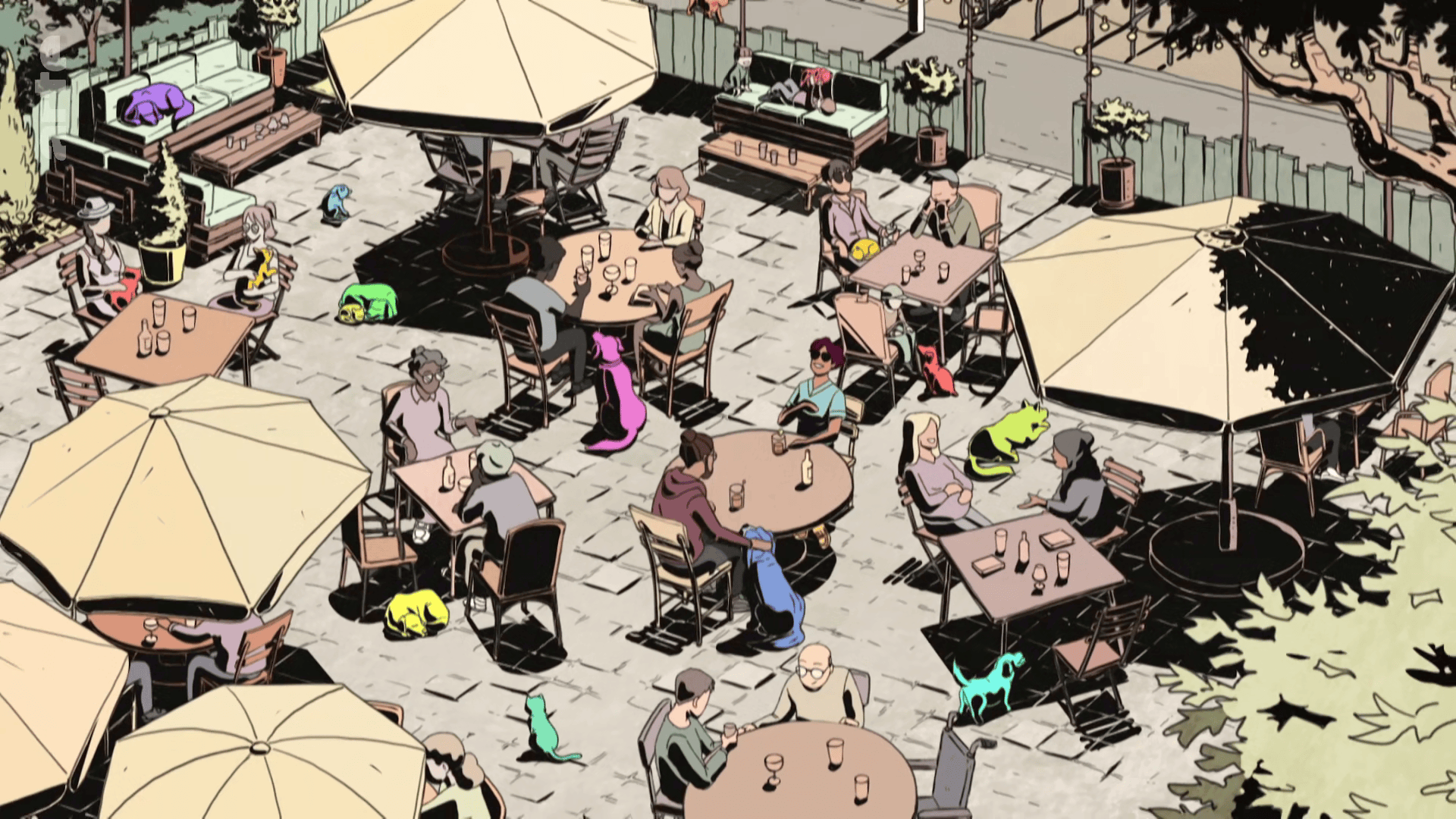

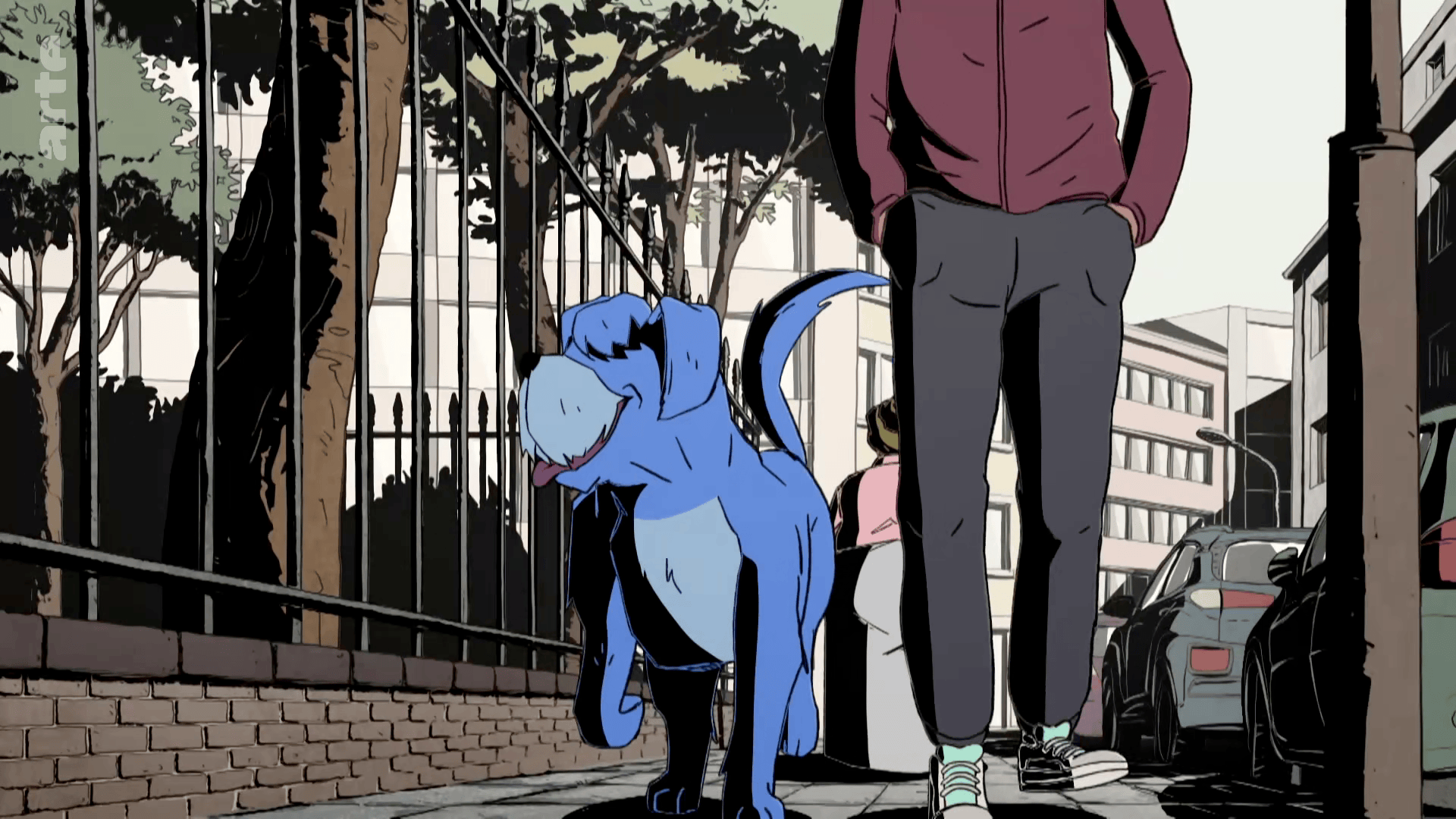

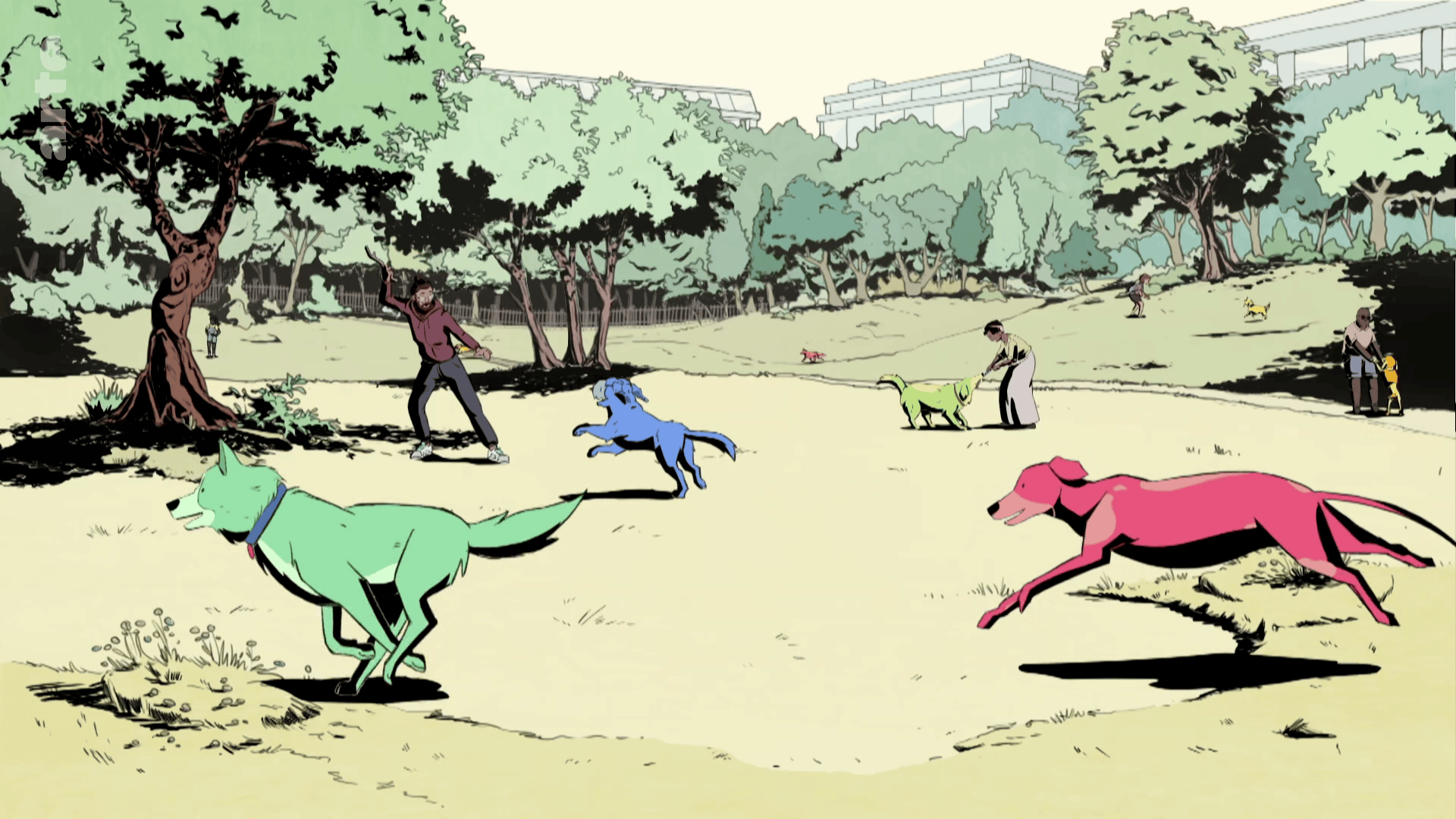

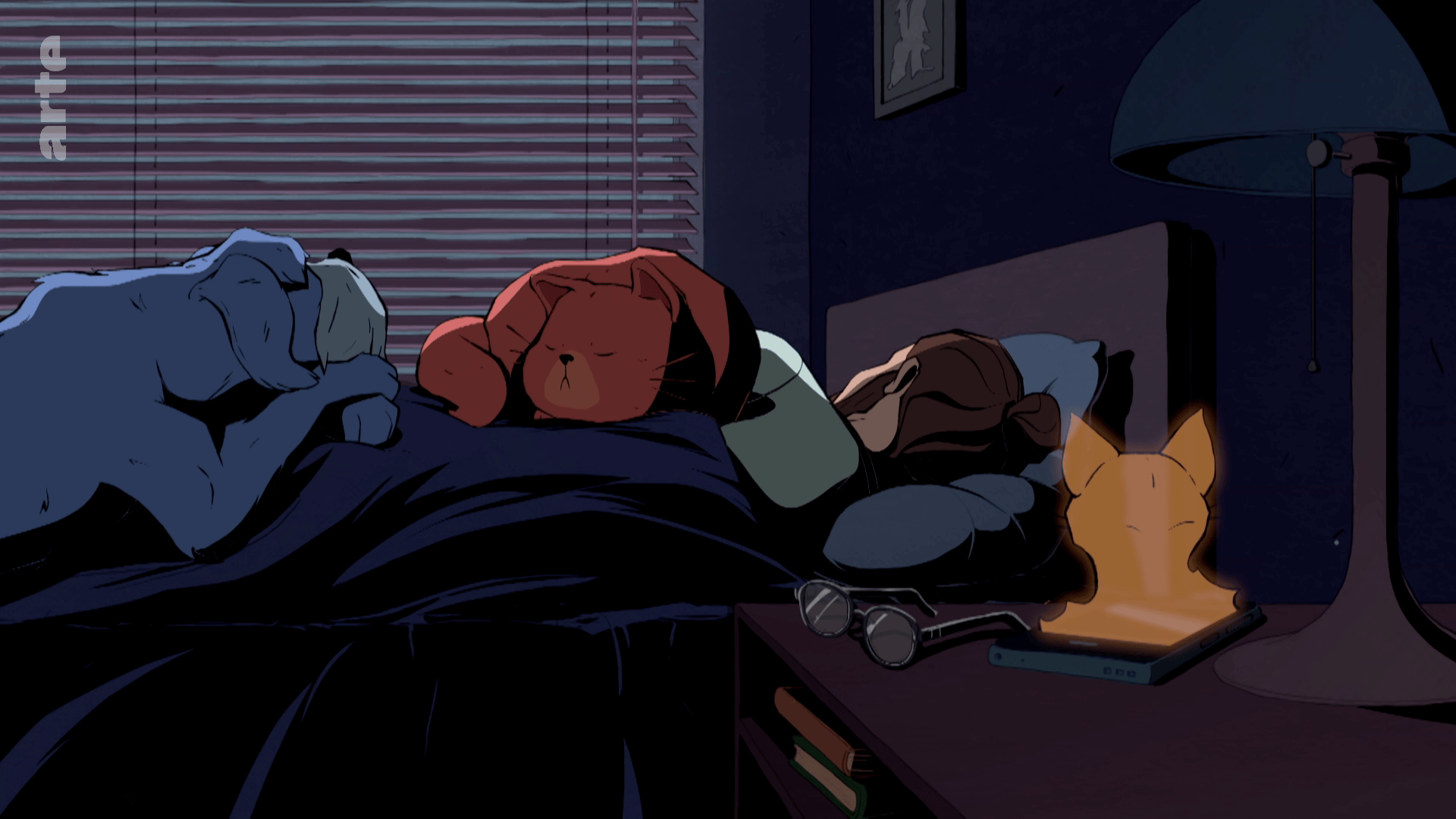

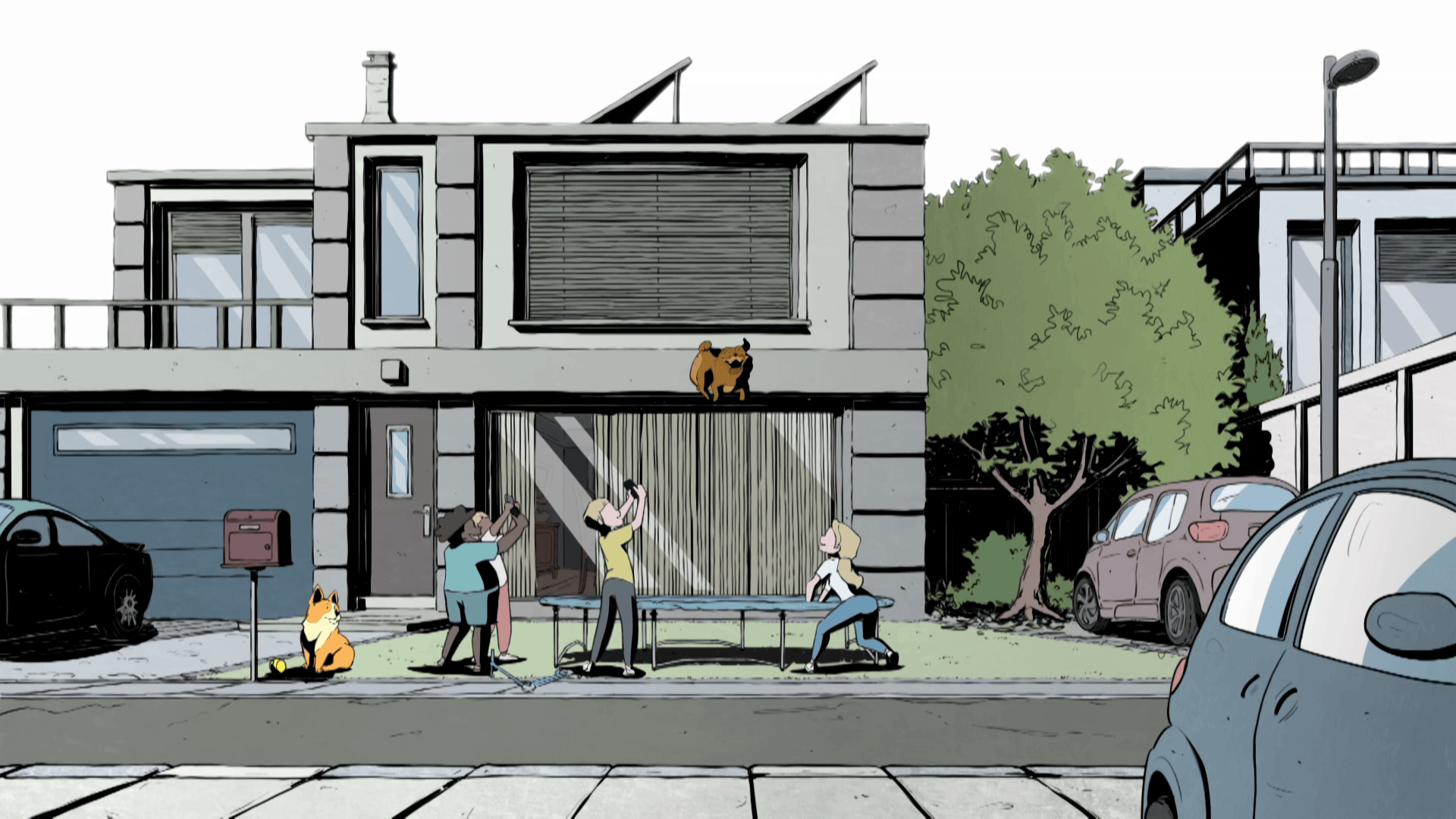

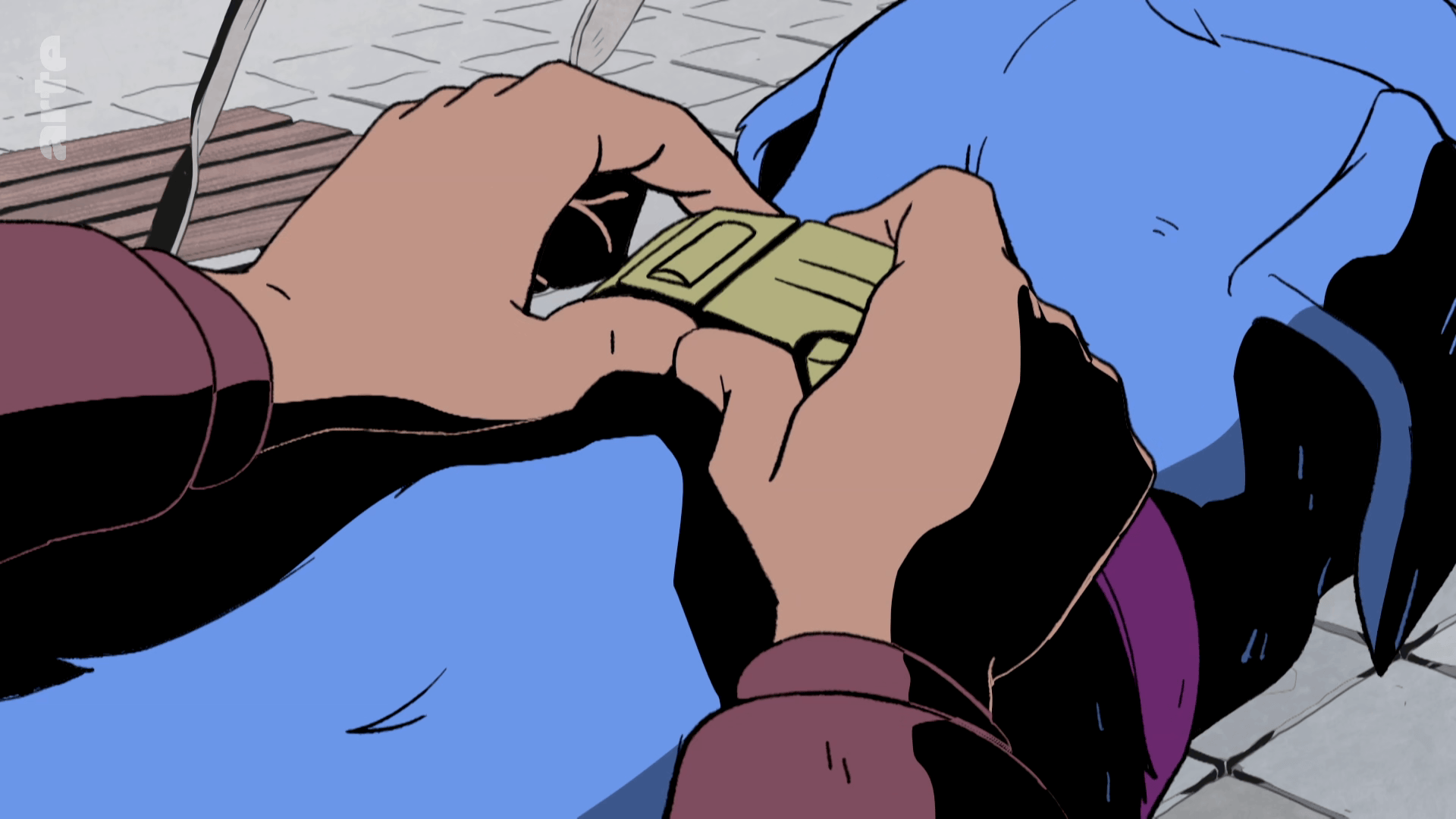

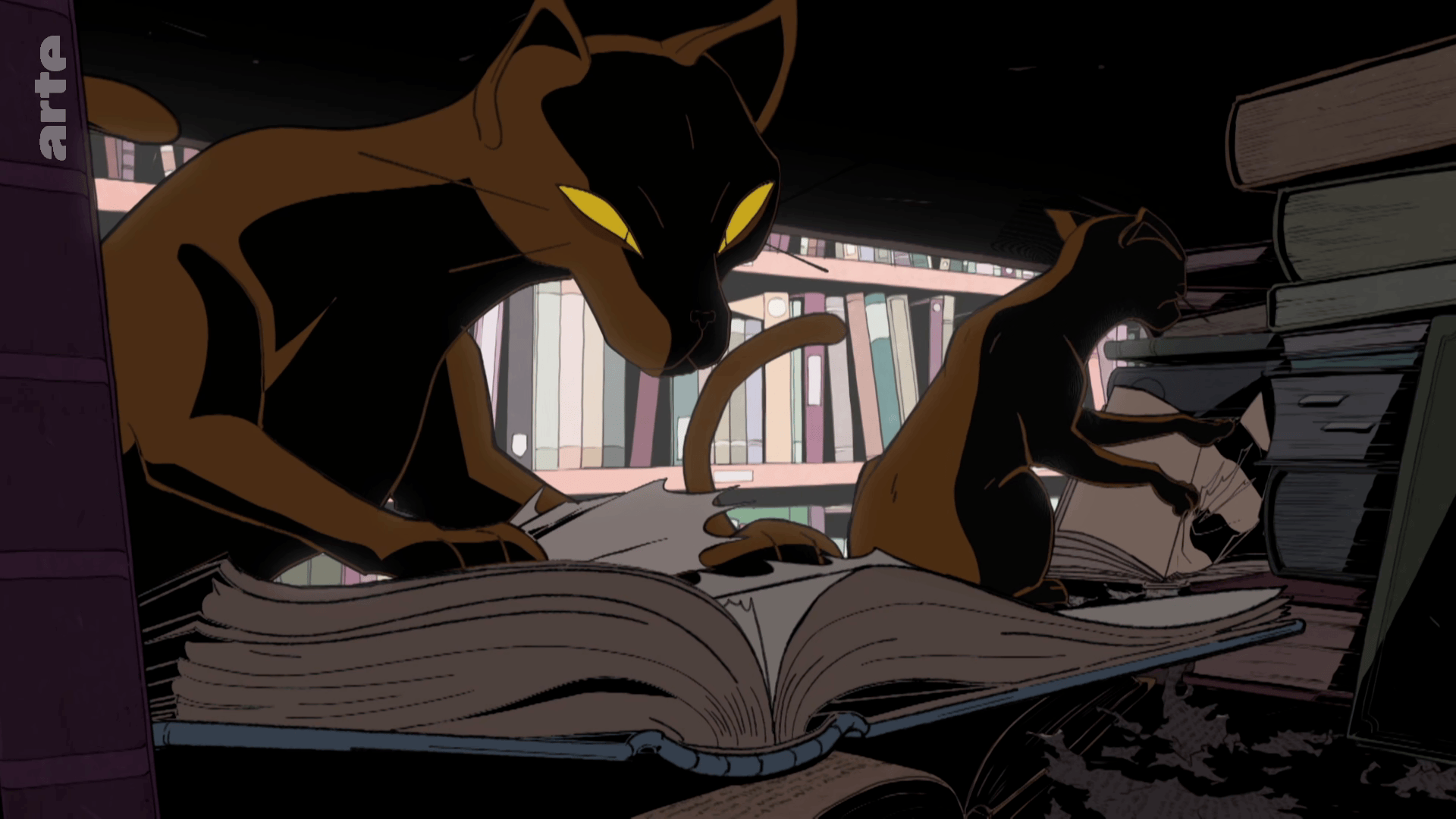

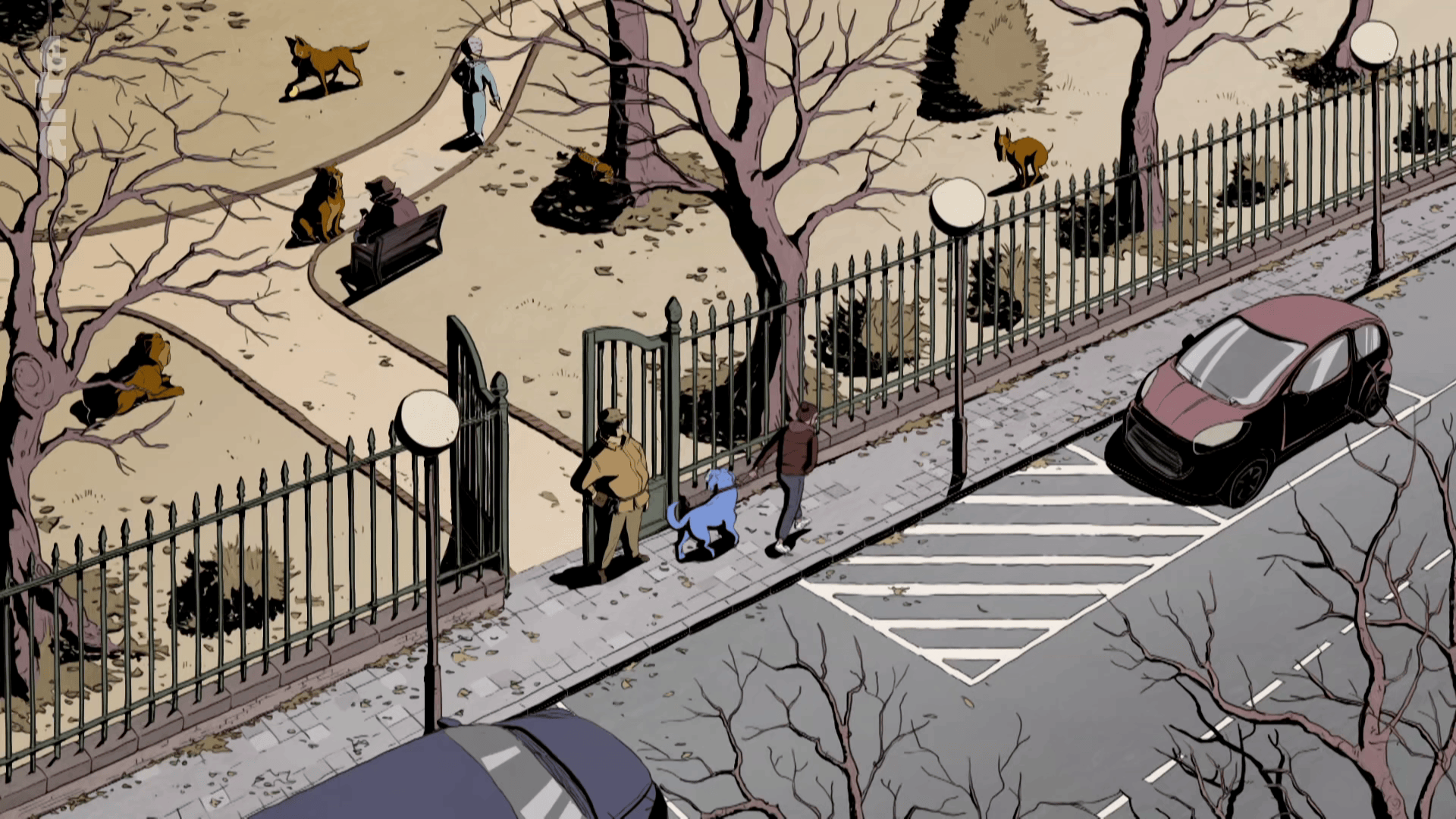

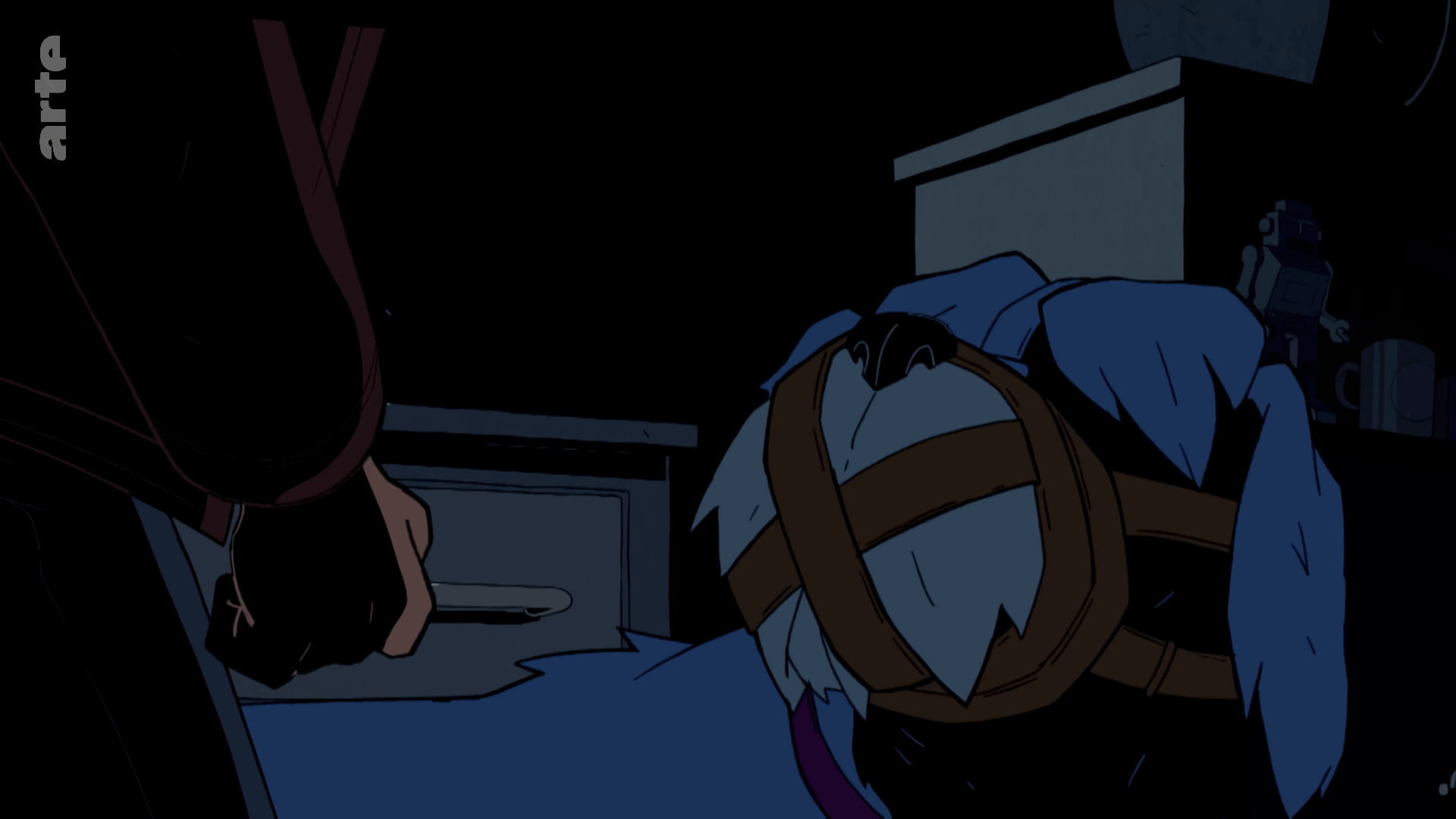

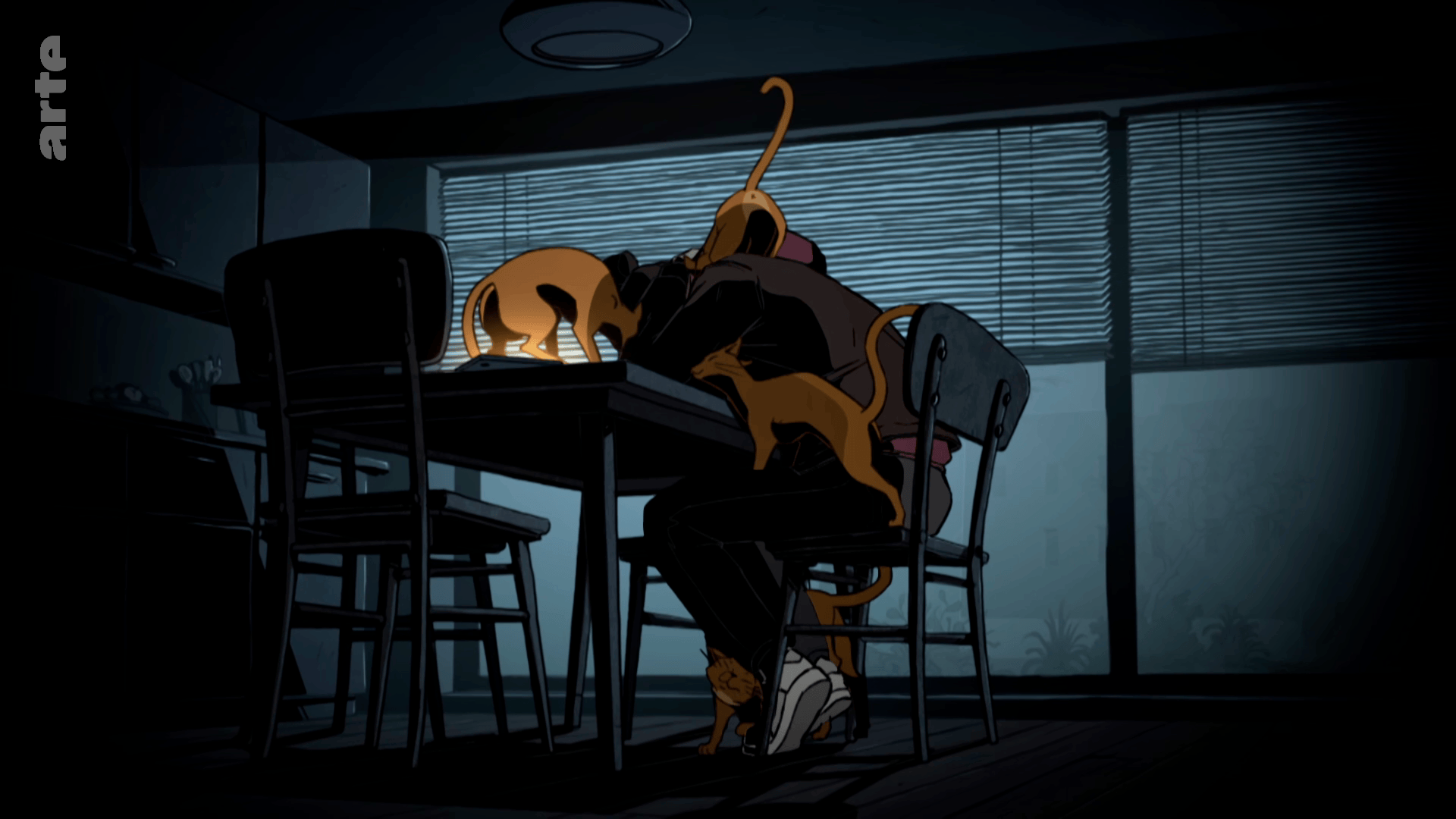

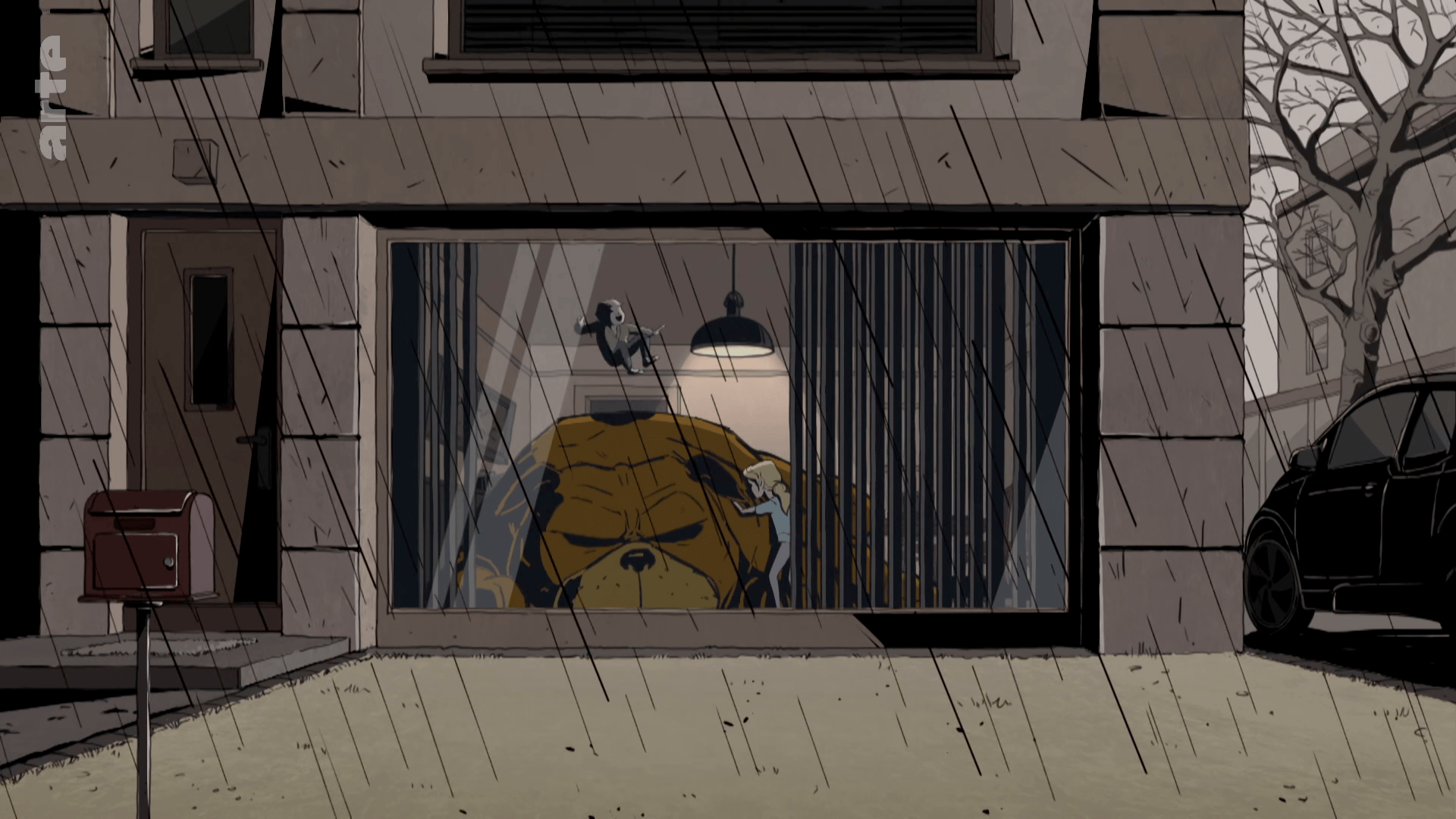

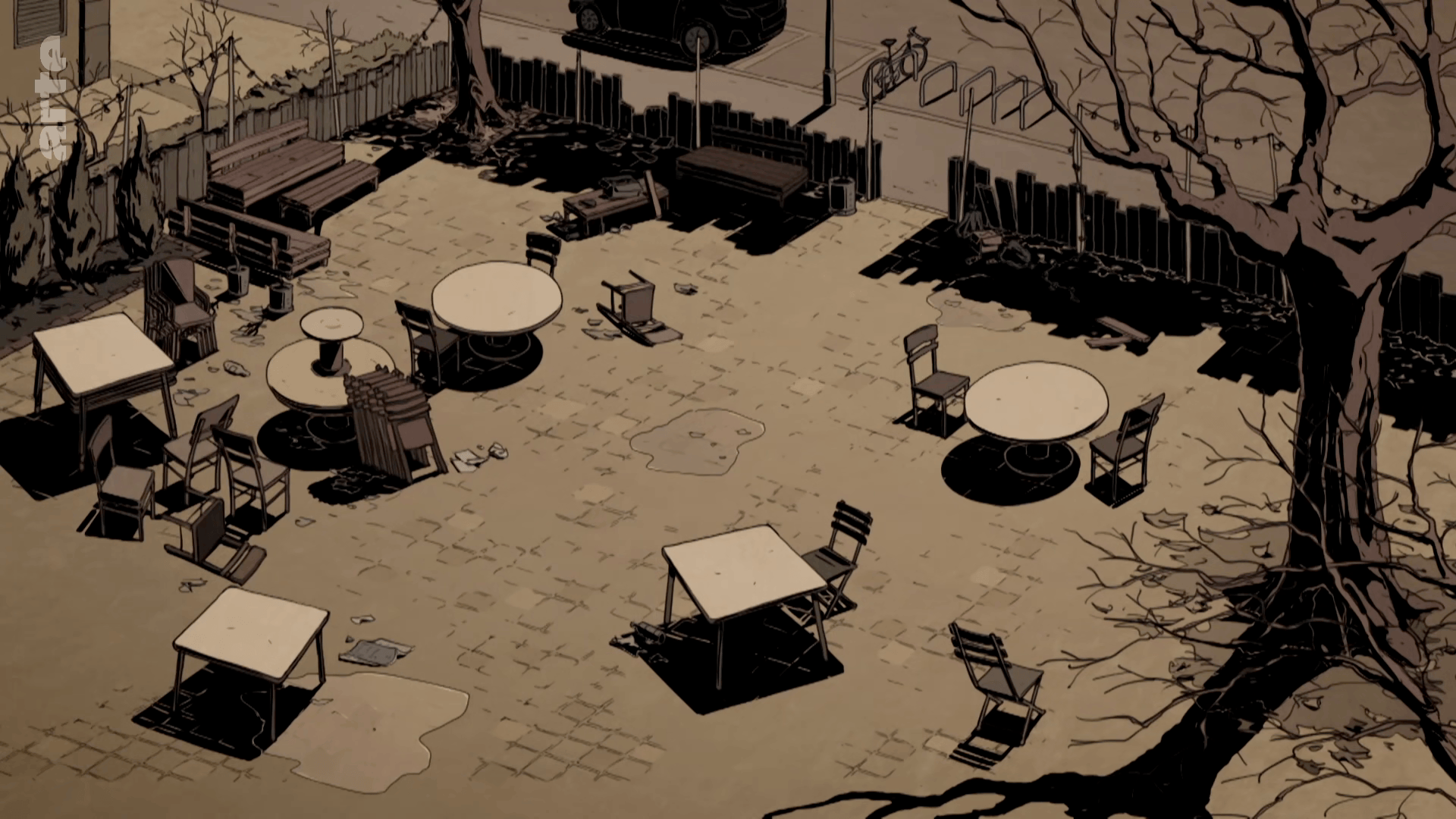

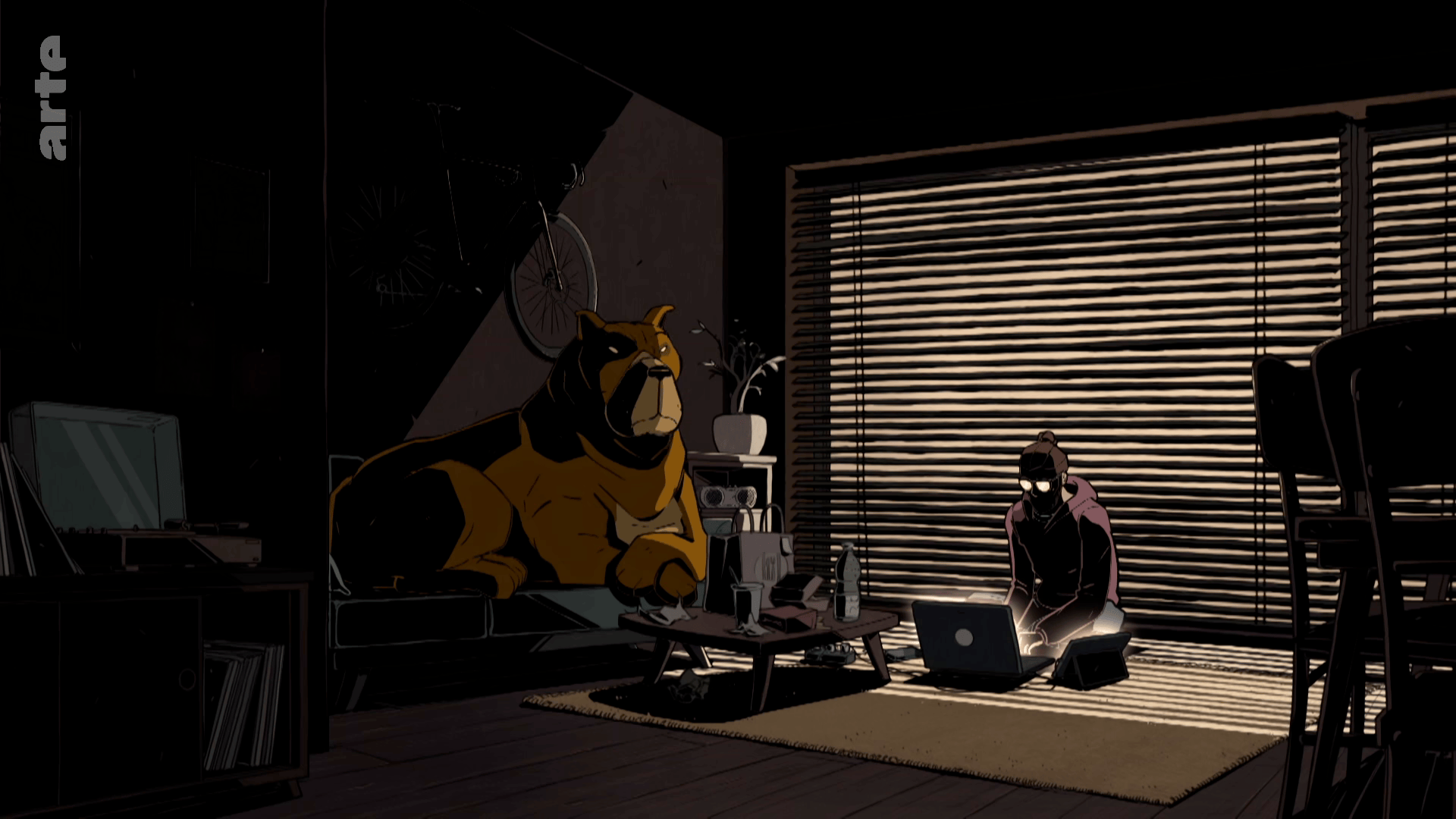

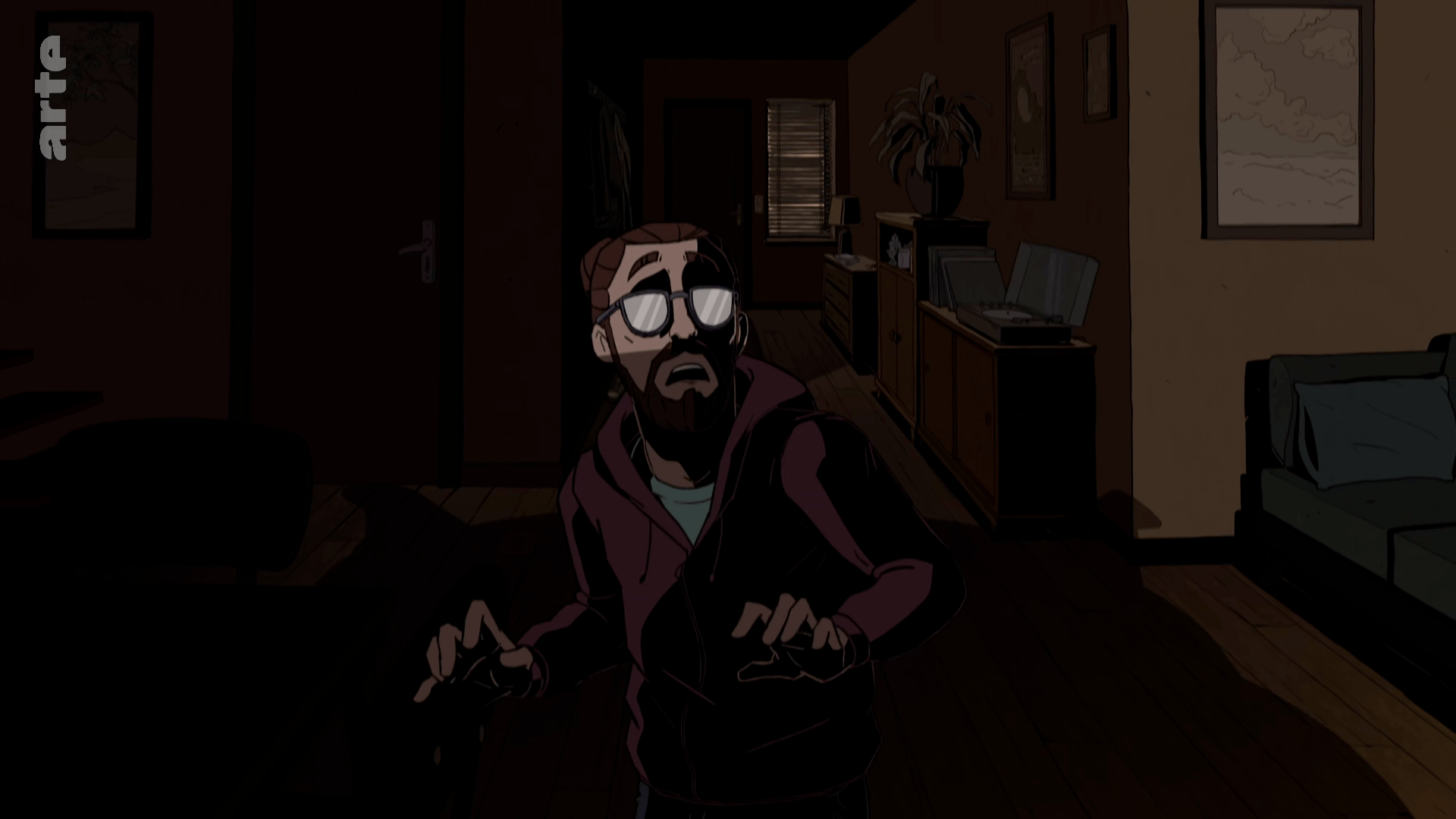

Matin brun

Observation

1. Quelle est, selon vous, la morale de ce court métrage ?

2. Quels détails vous ont fait réfléchir ?

3. Que représentent, selon vous, les animaux ?

Prolongement

Si les animaux colorés (pas les bruns) de ce court métrage pouvaient parler, que diraient-ils à leurs maîtres ?

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Carlo Vogele, Matin Brun, 2025.