Remue-méninges

Pour moi, l'autorité, c'est...

Pour moi, l'autorité, c'est...

À l'école primaire, des rituels existent. Ils sont principalement dédiés à la pédagogie : emploi du temps, comptage en maternelle, dictées, poésie… Nous avons identifié, lors de nos visionnages et expériences, des rituels scolaires qui peuvent participer spécifiquement de l’exercice de l’autorité : la mise en rang, l’accueil dans la classe, le retour au calme avant un nouvel apprentissage, le rangement du bureau avant la sortie… Ces pratiques scolaires, selon la façon dont elles sont construites et mises en œuvre, peuvent constituer ce que nous appelons des rituels d’autorité – ou bien devenir des coquilles vides. Elles prennent toute leur ampleur lorsqu’elles sont conduites avec une visée fonctionnelle et une portée symbolique ; lorsqu’elles s’attachent à fédérer, à accroître le sentiment d’appartenance à un groupe, à reconnaître une place à chaque élève, de façon désintéressée, hors pédagogie, hors résultats scolaires, pour que la communauté scolaire imaginée se donne à voir, simplement pour elle-même, comme un corps unique.

Rivolier, A., Vallot, F. et Vernusse, P. (2011). L'autorité à l'école. Médium, 27(2), 120-139. https://doi.org/10.3917/mediu.027.0120.

Quels que soit l'enseignant, l'ancienneté et la discipline, un signal est mis en œuvre pour capter l'attention des élèves et les informer de cette attente. C'est là que les compétences se distinguent fortement, selon que ce signal ait été ritualisé ou non. En effet, certains enseignants semblent avoir construit avec leurs élèves un "code", dont la signification devrait être non ambiguë : collectivement se taire et regarder l'enseignant. [...] De manière globale, nous relevons que : - Le signal est souvent sonore : en EPS un sifflement ou un cri ("stop", "on vient par ici"), en classe un chuchotement ("chut", doigt devant la bouche) ou un bruit ; - En classe, chez les PE, la demande d'attention est souvent ritualisée corporellement. Par exemple le jeu du "chef d'orchestre" dans lequel le PE, sans parler, vient se tapoter les épaules, la tête, taper ses mains l'une contre l'autre, claquer des doigts [...]. Le message semble plus efficace lorsque les trois canaux (verbal, vocal, visuel) sont cohérents et que le verbal est peu sollicité. [...] Chez la majorité des stagiaires, la congruence entre les trois canaux est rarement présente.

Boizumault, M. (2021). Faire autorité par l'usage du silence en classe Quand la mise en scène corporelle des enseignants est au service du climat de classe et des apprentissages. Spirale - Revue de recherches en éducation, 67(1), 97-113. https://doi.org/10.3917/spir.067.0097.

Dans l'exercice de l'autorité il faut que les enseignants soient au clair sur le type d'impact qu'ils ou elles veulent obtenir, en particulier il faut savoir si l'effet recherché est l'obéissance ou l'apprentissage ; il sera argumenté qu'ils sont mutuellement exclusifs. Nous verrons que lorsque l'obéissance est imposée, les chances que les élèves soient motivés à l'apprentissage sont faibles ; mais nous verrons aussi que si les élèves se focalisent sur l'apprentissage, il n'y a pas besoin d'exercer des pressions à l'obéissance.

Butera, F. et Buchs, C. (2004). Chapitre VIII. Autorité et apprentissage : des objectifs mutuellement exclusifs ? Dans M. Toczek-Capelle et D. Martinot Le défi éducatif Des situations pour réussir (p. 227-244). Armand Colin. https://doi.org/10.3917/arco.tocze.2004.01.0227.

Soit les cas d'école suivants :

- Nicolas (exemple tiré de la plateforme Neopass)

- Étienne (exemple tiré de Robbes, B. (2020). L’autorité éducative dans la classe : Douze situations pour apprendre à l’exercer. ESF Sciences Humaines.)

Que vous inspirent ces deux situations ?

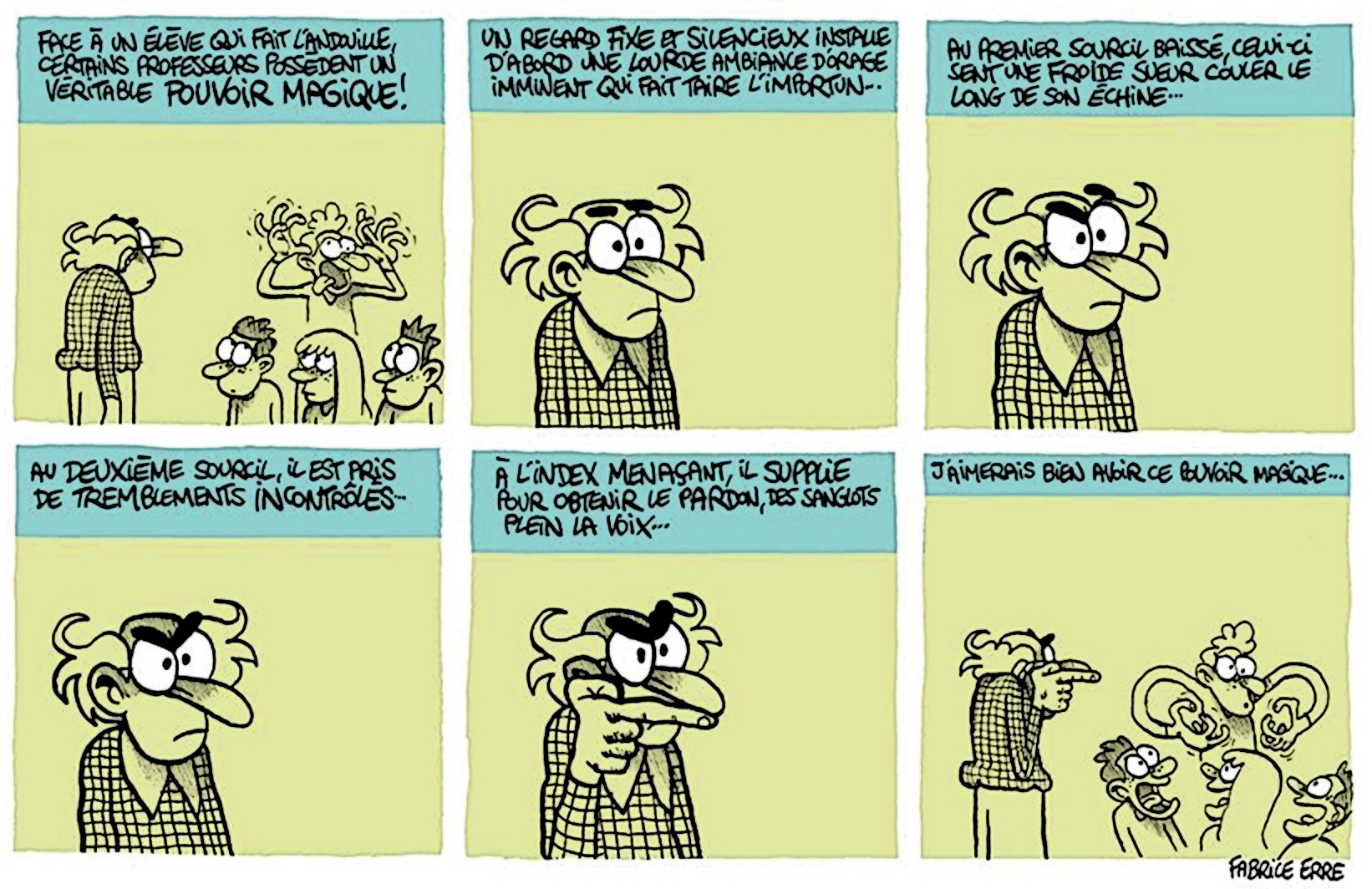

L'enseignant, chevronné ou non, en maternelle comme en élémentaire, est régulièrement confronté à ce que nous appellerons des "mises à l'épreuve", souvent légères, parfois plus musclées, de la part de ses élèves. Un ou des élèves tentent de se faire remarquer par le maître, ou par leurs pairs : prises de parole intempestives, déplacements sans autorisation, activités perturbatrices, refus d'obtempérer… À chaque fois, la certitude affichée par l'enseignant de faire face à la situation a un effet stabilisateur. À l'inverse, quand le maître donne à voir son embarras, son indécision ou ses contradictions, il ne figure plus l'autorité et il accroît l'insécurité du groupe. Du coup, les mises à l'épreuve se poursuivent ou s'accroissent. Quand le maître ne renvoie pas une figure stable de l'autorité, il se retrouve ainsi pris dans un engrenage de difficultés. Ce processus est particulièrement repérable chez le débutant, au point que nous l'avons appelé : le maître invisible. En effet, à un certain moment, les élèves semblent agir comme si l'image du maître devenait floue, puis s'effaçait. Et le maître perd pied. Les élèves ne voient plus le maître, le maître ne voit plus les élèves. L'absence de figuration conduit inéluctablement à une absence d'autorité.

Rivolier, A., Vallot, F. et Vernusse, P. (2011). L'autorité à l'école. Médium, 27(2), 120-139. https://doi.org/10.3917/mediu.027.0120.

Observez la vidéo de Julien, professeur d'histoire-géographie, classe de 4ème, collège Maurice-Genevoix à Toulon (83).

Il existe une diversité de moyens qui conduisent des élèves à étudier et à apprendre. Outre l'autorité, on peut citer en vrac la qualité des pratiques d'enseignement et le plaisir d'étudier, l'habitude, les rituels scolaires, l'appel à la responsabilité et à l'"autonomie" de l'élève, ou enfin les différentes formes de "motivation" : reconnaissance de la nécessité des études, séduction et désir de plaire à l'adulte, menace et peur de la punition, etc. Il est vraisemblable que le fonctionnement ordinaire des classes ne repose jamais sur un seul de ces moyens à l'exclusion des autres, mais sur l'action simultanée de plusieurs. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent tous être admis en bloc. On pourra les soumettre à un examen critique et juger que certains sont préférables à l'autorité – le plaisir d'étudier, l'appel à l'autonomie – alors que d'autres sont plus critiquables – la séduction, la menace ou l'intimidation…

Foray, P. (2009). Trois formes de l'autorité scolaire. Le Télémaque, 35(1), 73-86. https://doi.org/10.3917/tele.035.0073.