"La boîte noire de l'écriture"

Bucheton D. (2014). Refonder l'enseignement de l'écriture. Retz.

Contrairement aux prédictions des années 2000, annonçant la disparition programmée de l'écriture au profit du téléphone, on observe, dans tous les pays développés, que le développement du numérique a coïncidé avec un développement exponentiel des sollicitations à écrire (réseaux sociaux, sites en tous genres) et à l'apparition de nouveaux genres de l'écrit (courriels, blogs, etc.). L'acte même d'écrire se trouve modifié par le contexte numérique : les outils et contextes de communication (synchrone/asynchrone, pour un seul destinataire ou un groupe de "contacts") se sont considérablement élargis (Liénard 2014 : 116), ainsi que les moments et les lieux d'écriture (Schneider 2014) ; la gamme des relations interpersonnelles à l'écrit s'est diversifiée, en particulier avec l'irruption, dans les forums de discussion, d'une relation écrite dans le même temps intime et faiblement interpersonnelle, mettant en jeu des relations paradoxalement coopératives et inégalitaires, ludiques et agressives (Marcoccia et al. 2014).

Penloup, M. (2017). Didactique de l'écriture : le déjà-là des pratiques d'écriture numérique. Le français aujourd'hui, 196, 57-70. https://doi.org/10.3917/lfa.196.0057

1. Écrivez-vous ? Quel(s) genre(s) de texte ? À quelle fréquence ?

2. Quelles sont vos motivations pour écrire ?

3. Quelles difficultés rencontrez-vous ? Quelles aides avez-vous trouvées ?

4. Selon vous, qu'en est-il des élèves d'aujourd'hui ?

Face à l'entreprise difficile d'écrire, nos étudiants évoquent un temps nécessaire avant l'écriture, le temps, précisément, du passage. Ce dernier est assez régulièrement décomposé, par le biais des métaphores utilisées, en deux phases : l'une, plus ou moins longue, est une phase de "flottement" ; l'autre, celle de la prise effective d'écriture, vécue comme le franchissement d'un seuil, est évoquée par contraste avec la précédente comme relativement brutale et violente : il faut s'arracher au confort de la période de latence et affronter les contingences d'une écriture réelle et non plus rêvée (on entre dans le vif de l'écriture). La difficulté est telle qu'on fait tout pour retarder le moment fatidique. Ensuite, une fois effectué le passage, l'écriture est présentée comme moins douloureuse, plus fluide : on est sur la lancée.

Delamotte-Legrand, R., Gippet, F., Jorro, A. & Penloup, M. (2000). Passages à l'écriture: Un défi pour les apprenants et les formateurs. Presses Universitaires de France.

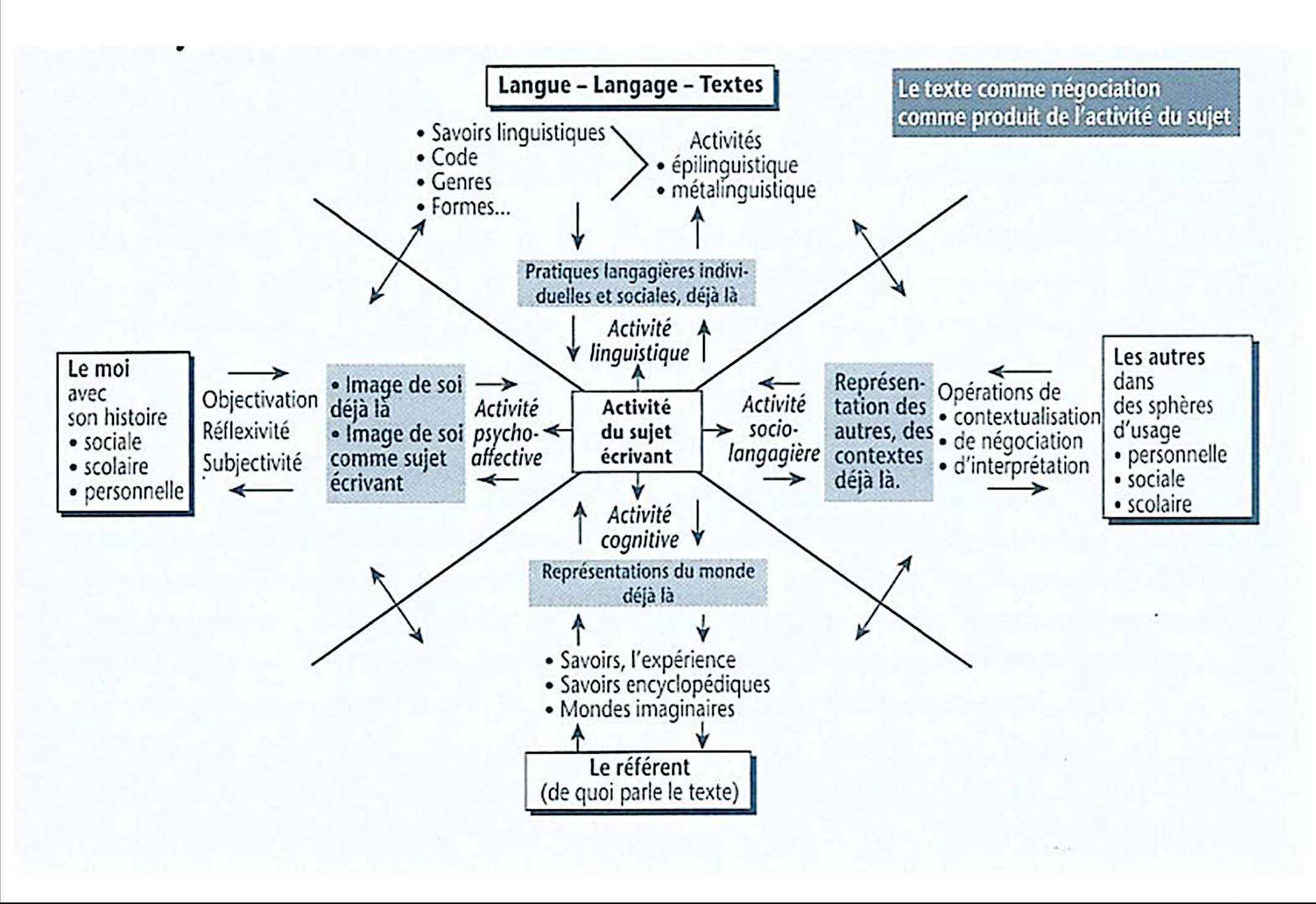

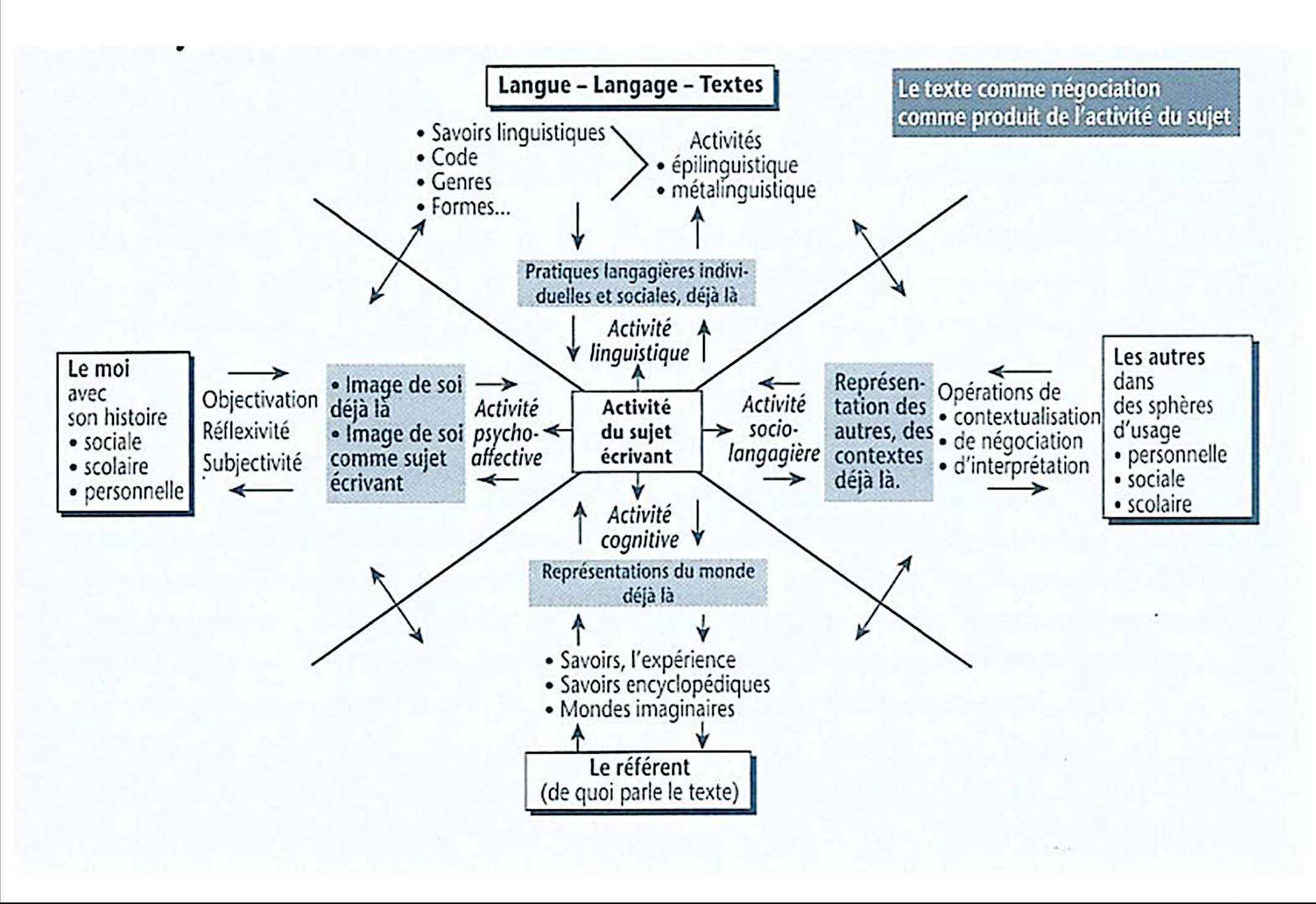

Bucheton D. (2014). Refonder l'enseignement de l'écriture. Retz.

Si l'on admet une analogie avec la conduite automobile, activité elle aussi complexe car impliquant plusieurs composantes, l'enjeu n'est pas tant de maîtriser le fonctionnement mécanique du véhicule (i.e. la graphomotricité) ; de maîtriser le code de la route (i.e. le code orthographique) ou de savoir déterminer le meilleur itinéraire en temps réel (i.e. planifier et réviser), mais bien d'être capable de piloter la voiture, tout en respectant le code de la route, tout en ajustant son itinéraire en temps réel, selon les contraintes rencontrées. En ce sens, un apprentissage efficace de l'activité rédactionnelle devrait toujours viser la mise en œuvre coordonnée de l'ensemble des traitements, via la production de textes d'abord courts (de quelques lignes) mais impliquant toujours des exigences (contraintes) quant à la réalisation conceptuelle, linguistique et graphomotrice.

Jurado, M. (2010). "Un autre regard sur la classe de français", Le Français aujourd'hui, n° 171. Armand Colin.

Le rôle des premiers mots qu'on inscrit sur la page, de la première phrase (ce peut être la copie du sujet) est souvent présenté comme celui d'enclencher un processus et l'on retrouve souvent des termes comme "déclic" ou des métaphores comme celle de la machine qu'on met en marche. [...] On recourra, pour les évoquer, à la distinction établie par Roland Barthes mais revisitée par Henri Boyer (1988) entre "scription" et " écriture". Au "principe de scription", Henri Boyer rattache des écrits très réglés (soumis à des normes très contraignantes) sur le plan linguistique et fortement socialisés, dans lesquels "on chercherait en vain des traces de l'énonciation" (p. 17). Des écrits comme les consignes, menus, formulaires, etc. relèvent de ce principe. Les écrits relevant du "principe d'écriture" sont caractérisés, par contraste, par la productivité, la polyphonie, la créativité : "L'écriture relève pleinement de la création [...] ; elle produit des discours dont l'originalité apparaît précisément dans l'instauration d'un fonctionnement relativement autonome, ainsi que dans l'apparition de distorsions par rapport aux codes (culturels, sociaux, etc.) mis en œuvre simultanément" (p. 16). De l' "écriture" ainsi définie relèvent les écrits littéraires, bien sûr, mais aussi d'autres écrits qui vont de la création publicitaire à des écrits personnels comme la correspondance. [...] D'un point de vue sociolinguistique, ces deux grands principes s'opposent en ce que le premier "ancre le discours dans le territoire du Groupe, de la Communauté", alors que le second l'ancre "dans le territoire du Sujet" (p. 18). [...] Le passage à l'écriture, au sens où l'entend Boyer de production d'un Sujet qui s'affirme comme tel, est décrit le plus souvent, par les usagers, comme un lent processus de déprise du principe de scription. Comme si l'on cherchait réconfort, d'abord, dans le "territoire du Groupe", avant de s'aventurer dans celui du Sujet.

Delamotte-Legrand, R., Gippet, F., Jorro, A. & Penloup, M. (2000). Passages à l'écriture: Un défi pour les apprenants et les formateurs. Presses Universitaires de France.

Observez ces brouillons d'écrivains. Que nous apprennent-ils ?

Il existe deux grands modes dans les manières d'écrire : l'écriture à programme et l'écriture à processus. Le premier est attesté chez des auteurs dont la rédaction correspond à la réalisation d'un programme préétabli ; Zola en est un exemple type. Le second est représenté par des auteurs qui ne savent rien pour ainsi dire avant de se jeter dans l'aventure de la scription, toute l'invention est dans la main qui court sur le papier ; Proust en est un exemple type.

Grésillon, A. (1994). Éléments de critique génétique : Lire les manuscrits modernes. PUF.

"Quand il m'arrive de faire des plans, la partie est déjà perdue" (Döblin) ; "Quand je fais un plan précis pour un livre, je suis sûr de ne pas l'écrire. Pourquoi l'écrirais-je ? Je m'ennuierais" (Nossack) ; "Quant à moi, dès le départ, je ne sais que faire de constructions et d'idées. Je me fie beaucoup plus à ce que produit l'écriture elle-même [...]. À partir du moment où je sais trop de choses en commençant, écrire devient ennuyeux, et j'ai alors l'impression que ce n'est plus la peine de le faire puisque je sais déjà tout" (Martin Walser) ; "Il n'y a pas de plan [...], pas de structure conçue à l'avance... Pour aucun de mes livres. Si je savais où je vais, ce serait terminé en trois lignes" (Robert Pinget). Étonnante convergence de ces énoncés de romanciers du XXe siècle, – qui résonnent comme l'écho lointain d'un témoignage de Stendhal : "[...] si je fais un plan, je suis dégoûté de l'ouvrage", ou de George Sand : "Quand je commence un roman, je n'ai aucun plan ; ça s'arrange tout seul pendant que je griffonne".

Grésillon, A. (1994). Éléments de critique génétique : Lire les manuscrits modernes. PUF.

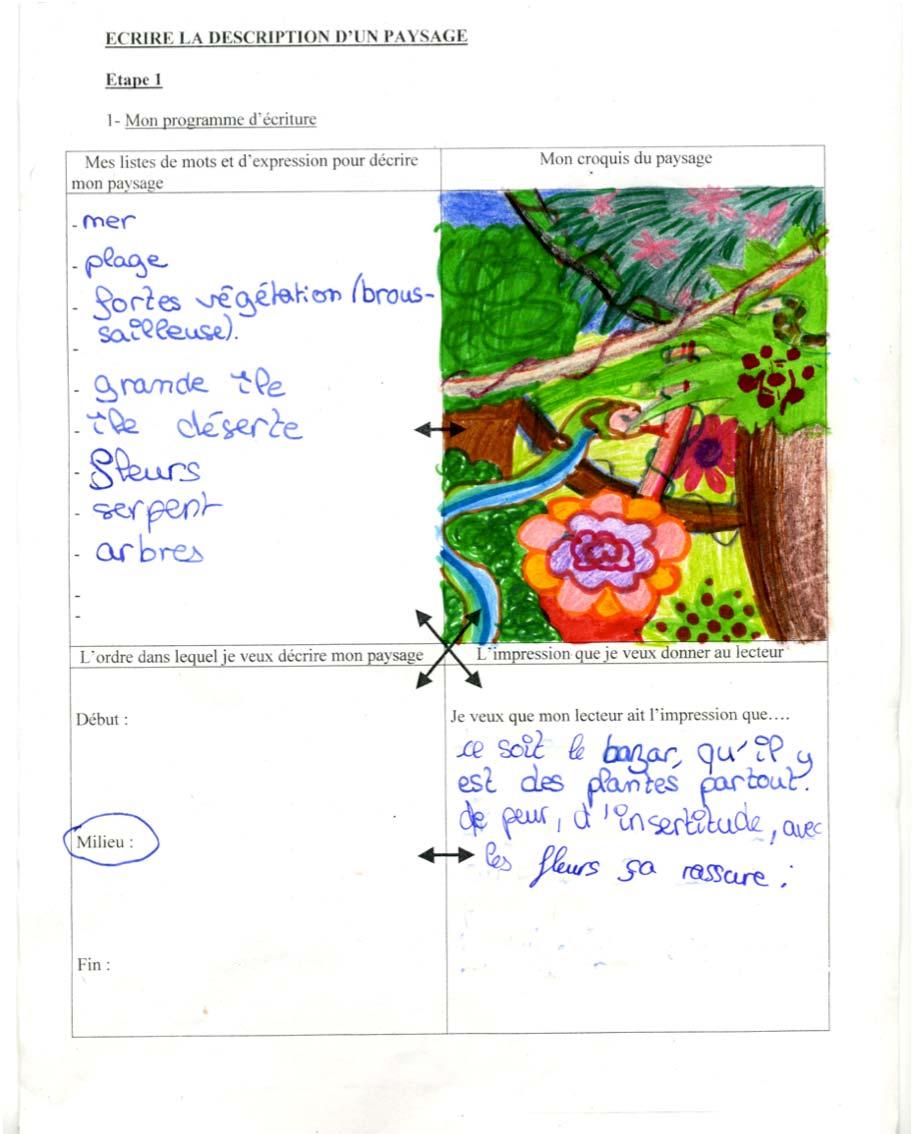

Pour un jeune écolier en difficulté, les modifications sont coûteuses dans un brouillon rédigé où il faut casser, au moyen de suppressions, de déplacements ou d'ajouts, les ligatures qui ont fixé les structures du texte. Signe que le raturage dans le brouillon classique ne peut pas tout accomplir. Or, le dessin, le schéma, le croquis, le tableau à double entrée aident plus aisément à projeter une situation narrative, voire argumentative et explicative, dans des formes visuelles complétées au moyen d'archipels textuels qui les accompagnent. Ils assurent, aussi, grâce à la mémoire spatiale, un allègement cognitif qui permet dans de nombreux cas de convoquer plus efficacement l'expertise orthographique de l'élève, grâce au délestage cognitif du dessin.

Lumbroso, O. (2018). Le Brouillon, quelle utilisation pour quel résultats ? Ecrire et rédiger: comment guider les élèves dans leurs apprentissages? Conférence de consensus du CNESCO, p.24-33

Lumbroso, O. (2018). "Brouillon : quelles utilisations pour quels résultats ?". Ecrire et rédiger: comment guider les élèves dans leurs apprentissages ? Conférence de consensus du CNESCO (de 17'25 à 24'25).

Lumbroso, O. (2010). En amont du brouillon rédigé : Nouveaux regards sur la planification du projet d'écriture de l'école au lycée. INRP.