Dis-moi ce que tu évalues...

Orain, F., Mathieu, C., Lavoué, A., Dabriou, J., & Chotard, M. (2025). Français 6e : au bonheur des mots : nouveau programme. Belin éducation.

Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l’école. Mes carnets disaient la réprobation de mes maîtres. Quand je n’étais pas le dernier de ma classe, c’est que j’en étais l’avant-dernier. (Champagne !) Fermé à l’arithmétique d’abord, aux mathématiques ensuite, profondément dysorthographique, rétif à la mémorisation des dates et à la localisation des lieux géographiques, inapte à l’apprentissage des langues étrangères, réputé paresseux (leçons non apprises, travail non fait), je rapportais à la maison des résultats pitoyables que ne rachetaient ni la musique, ni le sport, ni d’ailleurs aucune activité parascolaire.

Pennac, D. (2007). Chagrin d'école. Gallimard.

Dans de nombreux courriers adressés à Okapi, les enfants confient leur désarroi, parfois leur détresse, face à l'importance souvent trop grande que revêtent les notes aux yeux de leurs parents. Même s'ils les utilisent, eux aussi, comme mode de communication avec leurs parents. "À travers cette question des notes, ce qu'ils nous disent – et qu'ils n'arrivent pas à dire à leurs parents –, c'est leur crainte de ne pas être à la hauteur. Ce que l'on ressent très fort surtout, c'est qu'en dehors des notes, les parents ne s'intéressent pas à leur scolarité." Et qu'ils ne s'intéressent pas assez à eux, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent. Le jugement de la note est trop dur à porter, surtout à l'adolescence. "Quand les notes tombent c'est comme si leur personne se rétrécissait et n'était plus vue qu'à travers ces chiffres rouges ou noirs écrits sur une copie. Et qui prennent souvent des proportions dramatiques."

De Vecchi, G. (2021b). Evaluer sans dévaluer : Pour une pédagogie positive. Hachette Education.

Les élèves français ont plus peur de l’échec que la moyenne OCDE. [...] En 2018, Pisa a demandé aux élèves de 15 ans de dire à quel point ils étaient en accord ou non avec des affirmations abordant la peur de l’échec. Il en ressort que : → les élèves français sont plus nombreux que la moyenne des pays de l’OCDE à déclarer que lorsqu’ils échouent, ils ont peur de ne pas avoir assez de talent (62 % des élèves français contre 55 % des élèves de la moyenne OCDE) ; → les élèves français sont plus nombreux que la moyenne des pays de l’OCDE à déclarer que lorsqu’ils échouent, cela les fait douter sur leurs projets d’avenir (62 % des élèves français contre 54 % des élèves de la moyenne OCDE) ; → les élèves français sont moins nombreux que la moyenne des pays de l’OCDE à être d’accord que lorsqu’ils sont dans une situation difficile, ils peuvent généralement s’en sortir (75 % des élèves français contre 84 % des élèves de la moyenne OCDE) [...]. Les filles font état d’une plus grande anxiété que les garçons, dans les pays de l’OCDE, comme en France (Pisa 2018).

Florin, A., Tricot, A., Chesné, J.-F., Piedfer-Quêney, L. & Simonin-Kunerth, M., (2024). Dossier de synthèse : Le bien-être à l’école. Cnesco-Cnam.

Écrire sans faute d'orthographe ou de syntaxe, ponctuer et mettre des majuscules dans une calligraphie déliée, employer les bons temps et un vocabulaire riche, tout en construisant une histoire complète et originale, n'est-ce pas demander à un enfant l'équivalent de ce que pourrait faire un professionnel de l'écriture ? Dans nulle autre discipline, on n'attend d'élèves de huit ou onze ans qu'ils disposent des mêmes aptitudes qu'un adulte cultivé. Au contraire, les disciplines ont défini ce qui peut être assimilé à un âge donné, et elles ont étagé leurs contenus tout au long de la scolarité. Dans le domaine du français, rien de tel, le niveau d’exigence est exorbitant : ce sont les normes linguistiques qui servent de repères dans n'importe quelle évaluation, pas la norme statistiquement définie par ce que les élèves sont capables de faire à un âge donné. Or si l’on prend comme seul critère la conformité à la norme, alors évaluer un texte d'enfant consiste à dresser la liste de ses manques — jamais de ses acquis. Écrire en respectant les normes, c'est la ligne d'arrivée de l’apprentissage, pas celle de départ.

Cogis, D. (2005). Pour enseigner et apprendre l'orthographe : Nouveaux enjeux - Pratiques nouvelles Ecole/Collège..

En 1930, le professeur Laugier s'est penché sur 166 copies d'agrégation d'histoire, confiées à deux professeurs ayant une longue expérience et considérés comme des correcteurs méticuleux. Quelques résultats : –– les écarts de notes allaient jusqu'à 9 points sur 20 ; –– le premier correcteur donnait un 5 à 21 copies notées entre 2 et 14 par le second ; le second donnait un 7 à 20 copies notées entre 2 et 11,5 par le premier ; –– la moitié des candidats reçus par un correcteur était refusée par l'autre ; –– le candidat classé avant-dernier par l'un était classé second par l'autre (stupéfiante symétrie !). Un hasard ? Une manipulation ? Un cas particulier ? Cette étude est fréquemment citée ; elle est particulièrement importante car, avec ses résultats pour le moins surprenants, elle a induit un ensemble d'autres recherches.

De Vecchi, G. (2021b). Evaluer sans dévaluer : Pour une pédagogie positive. Hachette Education.

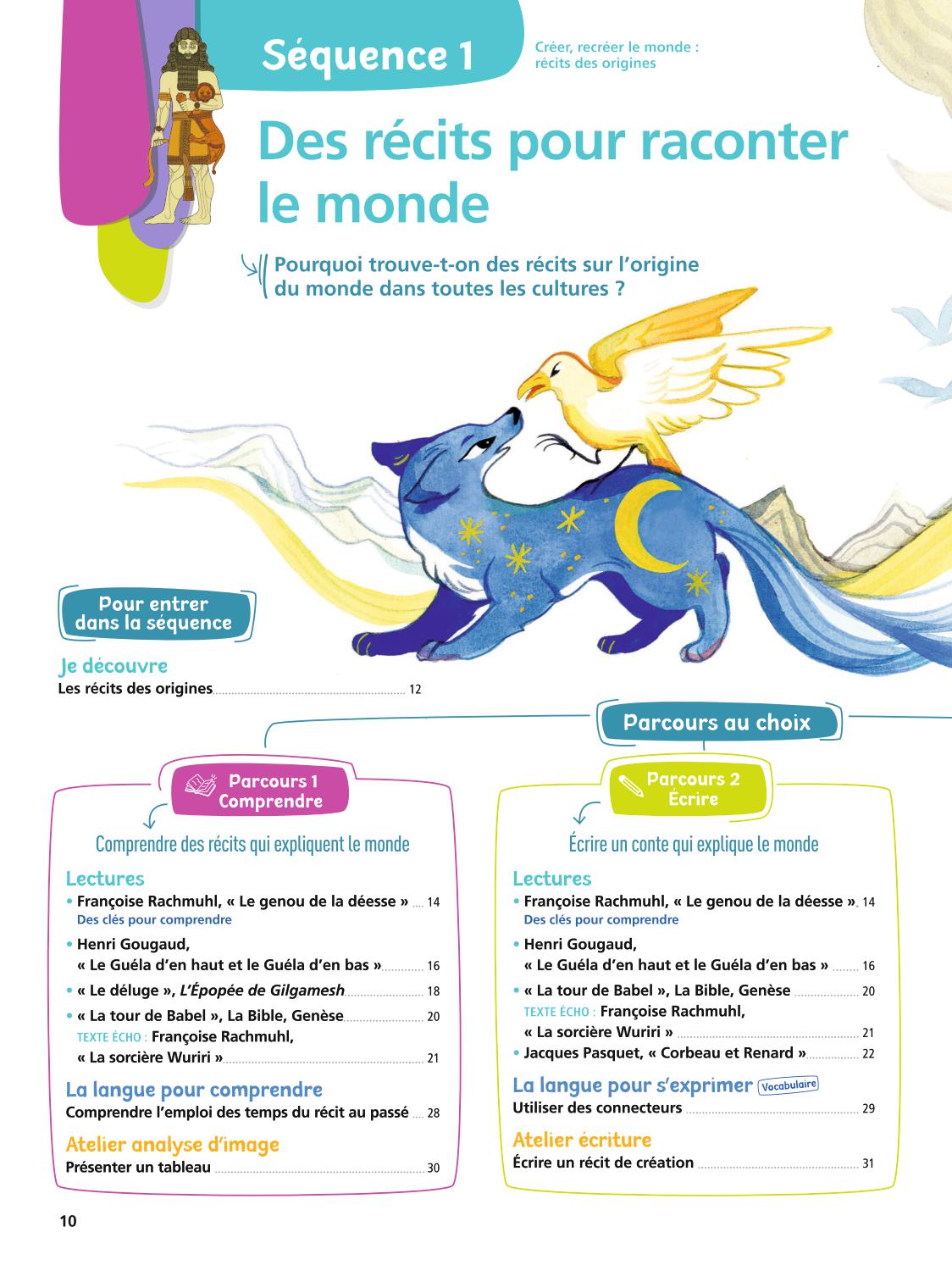

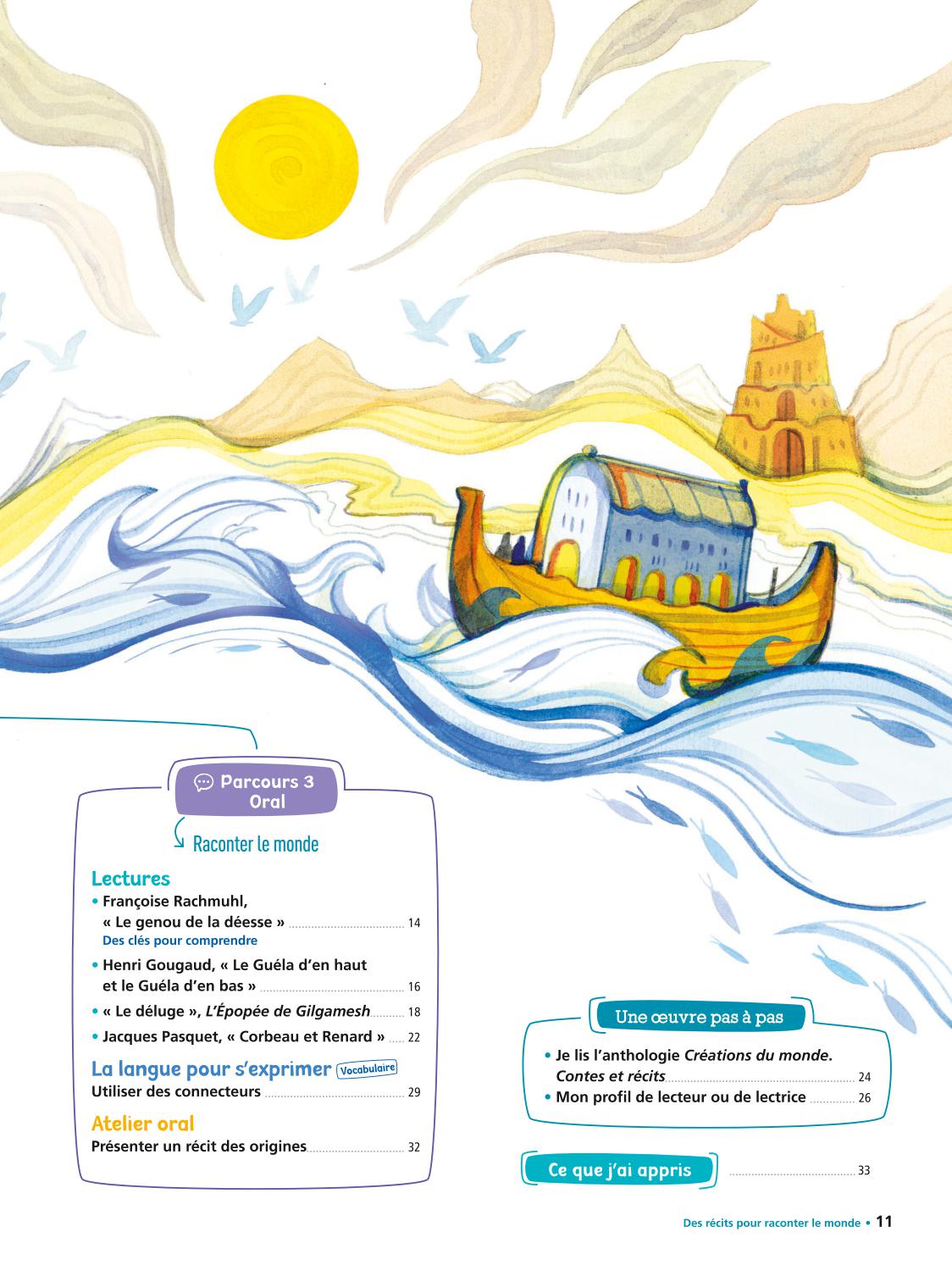

Orain, F., Mathieu, C., Lavoué, A., Dabriou, J., & Chotard, M. (2025). Français 6e : au bonheur des mots : nouveau programme. Belin éducation.

La "conception à rebours" (nommé également « planification à rebours") souligne l'importance d'une démarche de planification en trois étapes successives (Tomlinson & McTighe, 2010, p.26) : 1. Déterminer les résultats escomptés. Commencer par identifier clairement les cibles à atteindre (compétences et/ou objectifs) dans les programmes et fixer des priorités pour viser un apprentissage durable ; 2. Déterminer des preuves valables. Identifier plus précisément à quoi ressemble la réussite (par exemple des situations prototypiques, les critères de réussite) et prévoir des démarches d'évaluation à mettre en œuvre en cours d'apprentissage qui correspondent aux résultats escomptés ; 3. Prévoir les expériences d'apprentissage et la pédagogie à privilégier. Prévoir les moyens principaux pour l'atteindre les résultats escomptés : les pré-requis nécessaires, les principales activités, les différentes stratégies d'enseignement. La "conception à rebours" place l'évaluation au cœur de la planification. [...] Selon Tomlinson et McTighe (2010), elle permet aux enseignants d'éviter certains écueils : éviter de planifier essentiellement des activités, certes intéressantes mais parfois éloignées des buts d'apprentissage (surtout au primaire) ; éviter de planifier la réalisation de l'ensemble des contenus issus des manuels scolaires et non l'atteinte des objectifs et/ou compétences visées (surtout au secondaire).

Yerly, G. (2023) Comment la planification peut-elle permettre de passer d'une évaluation de l'apprentissage à une évaluation pour l'apprentissage ? Dans Cnesco, Conférence de consensus du Cnesco l'évaluation en classe, au service de l'apprentissage des élèves : Notes des experts (pp. 126-135). Cnesco-Cnam.

Tout corriger dans une copie revient à demander à un élève de modifier toutes ses représentations fausses en même temps ; et on sait bien que, dans ce cas, il n'en modifie… aucune ! D'où l'importance de pratiquer une correction différenciée. Les erreurs qui correspondent aux objectifs visés seront simplement signalées (soulignées ou codées pour donner une idée du type d'erreur commise). On peut même fournir simplement une fiche relevant les types d'erreurs sans préciser à quel endroit ils ont été repérés. Il est nécessaire de rectifier directement les autres erreurs, celles qui ne correspondent pas aux objectifs immédiats. En effet, cela permet de ne pas laisser d'éléments erronés sur une copie tout en ne faisant travailler l'élève que sur ce qui est en relation directe avec les objectifs visés.

De Vecchi, G. (2021b). Evaluer sans dévaluer : Pour une pédagogie positive. Hachette Education.

Dans la classe de français, la fonction à la fois formative et rédactionnelle des annotations peut s'exercer en suivant quelques principes simples.

1. Recourir à des critères explicités et compris de part et d'autre. Pour réviser efficacement un texte, il faut en effet être en mesure de l'examiner sous différents angles et de vérifier chacune de ses composantes. Schématiquement, on peut répartir les aspects à considérer en quatre grandes catégories : le cadre d'énonciation ; la cohérence du texte ; la correction linguistique ; la présentation matérielle.

2. Hiérarchiser ses interventions de manière à se concentrer sur l'essentiel.

3. Soutenir la révision plutôt que de corriger à la place de l'élève.

4. Signaler les erreurs, mais aussi les bons points.

Simard, C. (1999). L’annotation des textes d’élèves. Québec Français, n° 115. https://id.erudit.org/iderudit/56149ac