Le schéma narratif (revu et corrigé)

Zeniter, A. (2021). Je suis une fille sans histoire.

Observez ces pages de manuel consacrées à l'écriture.

Prabel-Guignard, C., Micault, A., Hannedouche, C., Orain, F., & Mathieu, C. (2025). Au Bonheur des mots. Français 6e. Belin Education.

Quelle conception de l'écriture s'y lit ?

Quels sont les atouts de ces sujets ? Leurs limites ?

Les études de brouillons d’écrivains montrent que l’écrit n’est jamais fini, qu’il est même impossible d’imaginer la forme qu’il aura à la fin du processus. [...] Cela met en défaut la méthodologie en amont de l’écriture. On ne peut espérer aucun résultat d’une consigne telle que « Tu utiliseras les règles de la langue ou le lexique donné, ou le plan », comme le confirme Bernard Friot :

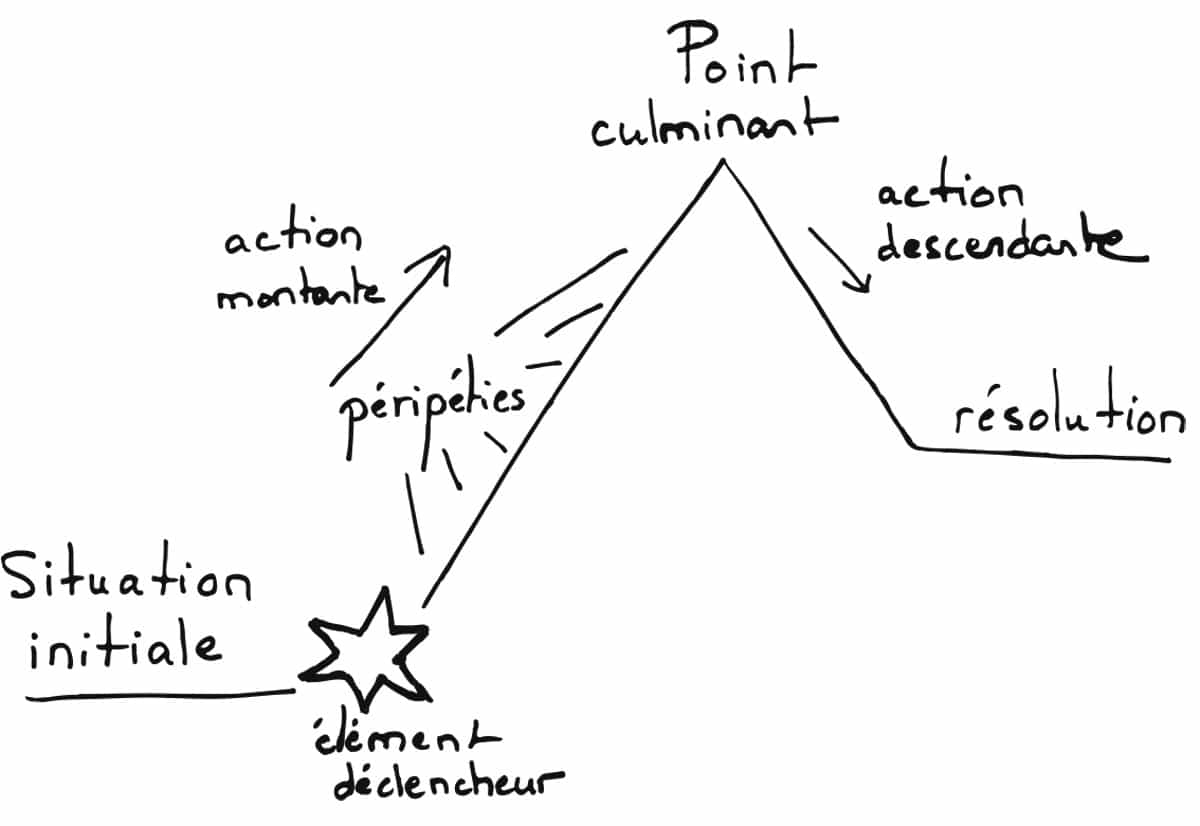

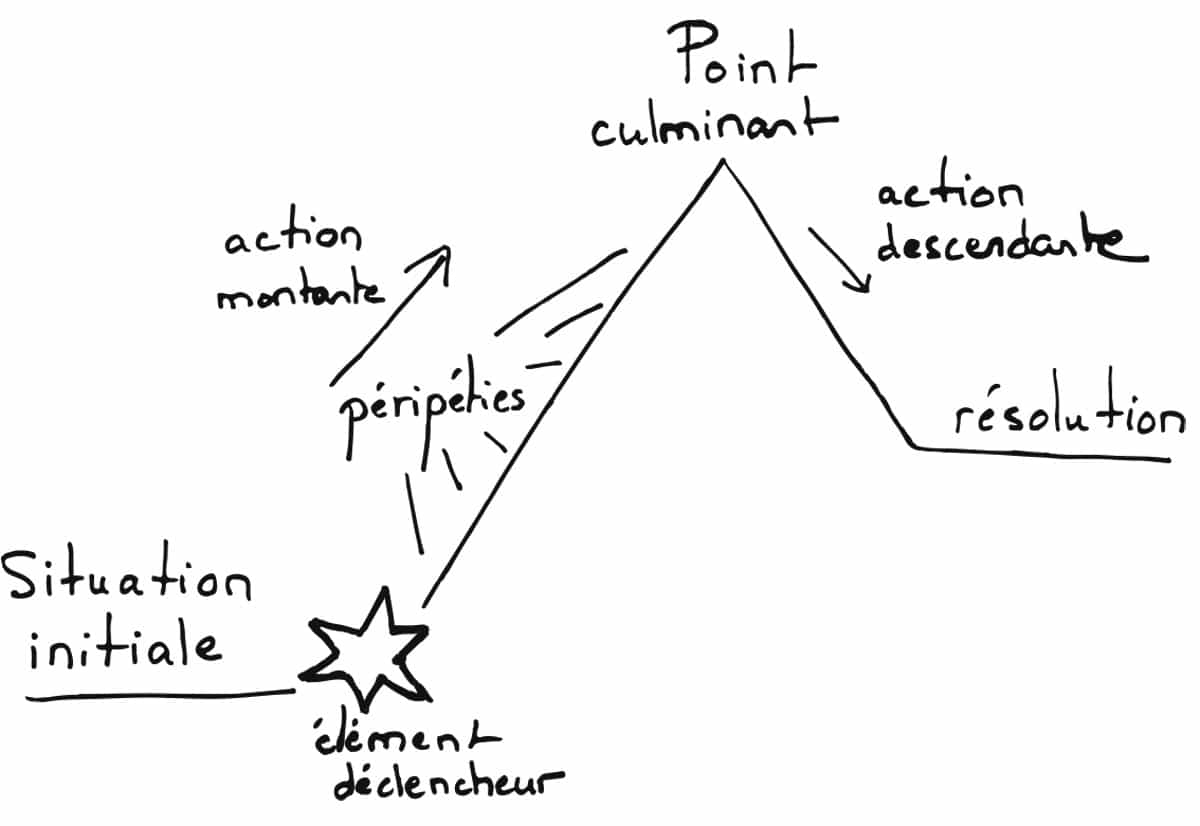

C’est d’abord dans l’expérience que s’élaborent un certain savoir-faire, et secondairement une prise de conscience de son propre processus d’écriture. Prise de conscience fragmentaire, incertaine et perfectible. Autrement dit : je n’obéis pas à des règles en écrivant, pas même à des règles que j’aurais moi-même définies, et je n’applique aucun modèle ou recette. J’essaye seulement de tenir tous les fils d’un tissage complexe pour lequel je n’ai pas de métier à disposition (et que ce mot « métier » soit entendu dans sa polysémie). Aussi, rien ne m’effraie autant que d’entendre des enfants me dire que, pour écrire, ils appliquent « le schéma narratif ».

Pas de méthode unique déclarée (qui peut même être contreproductive).

Jurado, M. (2010). Un autre regard sur la classe de français. Le français aujourd'hui, 171(4), 61-74. https://doi.org/10.3917/lfa.171.0061.

Raconter une histoire (qu’elle soit conte ou nouvelle, ou épopée…) ce n'est pas seulement obéir aux formes canoniques des genres (dont d’ailleurs on ne saisit au mieux que les stéréotypes), c'est donner du sens au monde, en organiser les significations par le biais de la métaphore narrative. Mettre en ordre un monde intérieur, ou bien justement se l’approprier, tisser des liens entre ce que je suis et ce que je sais, élaborer l’émotion, mettre au jour ce qui me tient à cœur. Ainsi, on passe parfois des heures et des heures depuis les petites classes à mettre en tableau et en fiches situation initiale, objet magique, adjuvants, opposants et autres complications, et on garde peu de temps pour mettre au travail par l’écriture ce qui est au centre même des récits et qui en constitue le fondement anthropologique : les grandes angoisses, les désirs, révoltes, quêtes ambiguës, contradictoires, toujours entravées, du bonheur et du pouvoir, de la fraternité et de l'obéissance filiale, de l'aventure et du besoin de sécurité, thèmes où toujours s'enchevêtrent ceux, puissants, de la vie et de la mort.

Bucheton, D., Chabanne, J.-C. (2002). Écrire en Zep : Un autre regard sur les écrits des élèves. Delagrave, CRDP.

Les nouvelles théories de la fiction invitent pourtant à dépasser une approche uniquement formelle des textes pour mettre le lecteur au centre de l’analyse, en abordant les procédés narratifs en termes de réception sensible et cognitive. Elles proposent une analyse de la manière dont le lecteur accède au « monde possible » construit par le récit (Lavocat 2010), une évaluation des postures d’« immersion fictionnelle » du lecteur réel (Schaeffer 1999), de ses émotions (Jouve 2019), de son type d’intérêt pour l’intrigue (Baroni 2017). Il ressort de ces réflexions que l’effet de fiction est la possibilité pour le lecteur d’adhérer à l’univers décrit par le texte et d’être plongé dans des expériences simulées, mais lors desquelles il éprouve des émotions réelles. [...] Nous avons donc cherché, avec les enseignants, à construire des critères d’évaluation qui intègrent explicitement la notion de fiction et traduisent en éléments observables l’effet de fiction ressenti. À cet égard, une théorie est apparue comme particulièrement exploitable et applicable à la lecture des productions des élèves, celle de Jouve (2019), qui développe l’idée d’une dualité chez le lecteur de fiction entre émotion (de nature affective) et intérêt (de nature épistémique).

Longhi, B. (2025). Évaluer l’effet de fiction dans les textes des élèves. Le français aujourd'hui, 228(1), 15-26. https://doi.org/10.3917/lfa.228.0015.

Observez les productions d'élèves suivantes.

Quelle est la logique de la consigne ?

Que remarquez-vous dans les productions ?

De la même manière qu'une phrase n'est pas constituée d'un tas de mots, mais que doivent être respectées des règles de leur agencement pour constituer une phrase syntaxiquement correcte, dont les grammaires essaient de rendre compte, un texte n'est pas une suite de phrases sans règle d'enchainement. Depuis la fin des années 1970, des linguistes, comme M. Charolles (1978) ou M.-J. Bèguelin (1992)3, s'appliquent à définir des règles de cohérence textuelle4. Rappelons que l'étymologie du mot "texte" est "tissage", "tissu". Les pronoms personnels de reprise de troisième personne, le choix des temps verbaux, les connecteurs assurent ce que les linguistes appellent la cohésion du texte. Les marques de cohésion textuelle facilitent la compréhension des liens entre les phrases par le lecteur et guident son interprétation. Dans un récit, ces marques sont particulièrement importantes pour assurer le repérage des personnages, des lieux et de la temporalité. [...] La cohérence, elle, est un effet produit sur le lecteur, qui construit sa compréhension du texte en s'appuyant sur les marques de cohésion et en mettant en relation le contenu linguistique du texte et ses connaissances encyclopédiques et culturelles. La cohérence est donc l'effet d'un calcul interprétatif du lecteur. Celui-ci peut être plus ou moins coopératif si le lecteur accepte de lire entre les lignes et de faire des inférences lorsque la reprise des informations n'est pas très explicite.

Garcia-Debanc, C. (2022). Former les enseignant·es à l'évaluation de la cohérence/cohésion textuelle dans des textes narratifs. Pratiques, 195‑196. https://doi.org/10.4000/pratiques.12362

Le récit est le seul dispositif qui permette de rendre compte des transformations qui affectent le monde et les êtres qui le peuplent, tout en reliant ce devenir à une certaine forme de persistance, qui est celle de la structure d'une œuvre capable d'éveiller la conscience du lecteur sur le passage du temps et sur ses effets. La tension narrative est le cœur de cette attention que l'on prête au temps lorsque nous faisons l'expérience d'un soudain arrachement à la routine de notre quotidien : la surprise nous saisit et nous pousse à être attentifs à l'instant présent, la curiosité tourne notre regard en direction du passé et le suspense nous amène à scruter l'avenir. C'est à travers ces émotions que nous sommes en mesure de suivre le fil d'une histoire, qui ne cesse de nouer et de dénouer des drames ou des mystères.

Baroni, R. (2017). Les Rouages de l'intrigue.

Zeniter, A. (2021). Je suis une fille sans histoire.