Document A

Le personnage principal de ce roman, "le vieux", vit en Amazonie,

parmi les indiens Shuars. C'est un passionné de romans "à l'eau de

rose".

Après avoir mangé les crabes délicieux, le vieux nettoya

méticuleusement son dentier et le rangea dans son mouchoir. Après

quoi il débarrassa la table, jeta les restes par la fenêtre, ouvrit

une bouteille de Frontera et choisit un roman.

La pluie qui l'entourait de toutes parts lui ménageait une intimité

sans pareille.

Le roman commençait bien.

"Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondolier

complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder

ailleurs et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait sur

les canaux vénitiens."

Il lut la phrase à voix haute et plusieurs fois.

Qu'est-ce que ça peut bien être, des gondoles ?

Ça glissait sur des canaux. Il devait s'agir de barques ou de

pirogues. Quant à Paul, il était clair que ce n'était pas un individu

recommandable, puisqu'il donne un "baiser ardent" à la jeune

fille en présence d'un ami, complice de surcroit.

Ce début lui plaisait.

Il était reconnaissant à l'auteur de désigner les méchants dès le

départ. De cette manière, on évitait les malentendus et les

sympathies non méritées.

Restait le baiser – quoi déjà ? – "ardent". Comment est-ce

qu'on pouvait faire ça ?

Il se souvenait des rares fois où il avait donné un baiser à Dolores

Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otavalo. Peut-être,

sans qu'il s'en rende compte, l'un de ces baisers avait-il été

ardent, comme celui de Paul dans le roman.

En tout cas il n'y avait pas eu beaucoup de baisers, parce que sa

femme répondait par des éclats de rire, ou alors elle disait que ça

devait être un péché.

Un baiser ardent. Un baiser. Il avait découvert récemment qu'il n'en

avait guère donné, et seulement à sa femme, car les Shuars ne

connaissent pas le baiser.

Il existe chez eux, entre hommes et femmes, des caresses sur tout le

corps, sans se préoccuper de la présence de tiers. Même quand ils

font l'amour, ils ne se donnent pas de baisers. [...]

Non, chez les Shuars le baiser n'existe pas.

Il se souvenait aussi d'avoir vu, une fois, un chercheur d'or

culbuter une femme jivaro, une pauvresse qui rôdait chez les colons

et les aventuriers en mendiant une gorgée d'aguardiente. Tous les

hommes qui en avaient envie pouvaient l'emmener dans un coin et la

posséder. Abrutie par l'alcool, la malheureuse ne se rendait pas

compte de ce qu'on faisait d'elle. Cette fois-là, un aventurier

l'avait prise sur la plage et avait cherché à coller sa bouche à la

sienne.

La femme avait réagi comme un animal sauvage. Elle avait fait rouler

l'homme couché sur elle, lui avait lancé une poignée de sable dans

les yeux et était allée ostensiblement vomir de dégout.

Si c'était cela un baiser ardent, alors le Paul du roman n'était

qu'un porc.

Quand arriva l'heure de la sieste, il avait lu environ quatre pages

et réfléchi à leur propos, et il était préoccupé de ne pouvoir

imaginer Venise en lui prêtant les caractères qu'il avait attribués à

d'autres villes, également découvertes dans des romans.

À Venise, apparemment, les rues étaient inondées et les gens étaient

obligés de se déplacer en gondoles.

Les gondoles. Le mot "gondole" avait fini par le séduire et

il pensa que ce serait bien d'appeler ainsi sa pirogue. La Gondole du

Nangaritza.

Sepúlveda, L. (1989). Le vieux qui lisait des romans

d'amour. Éditions du Seuil.

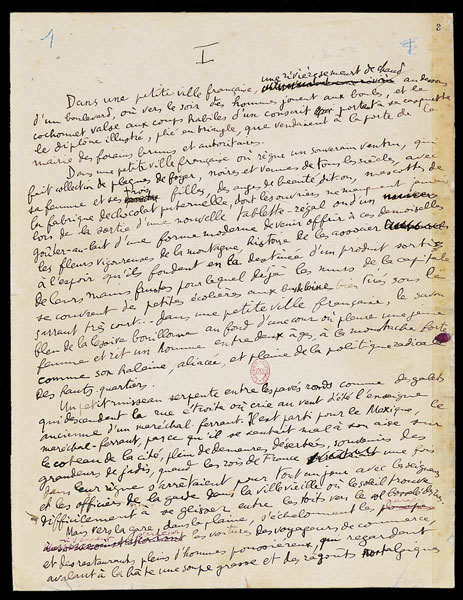

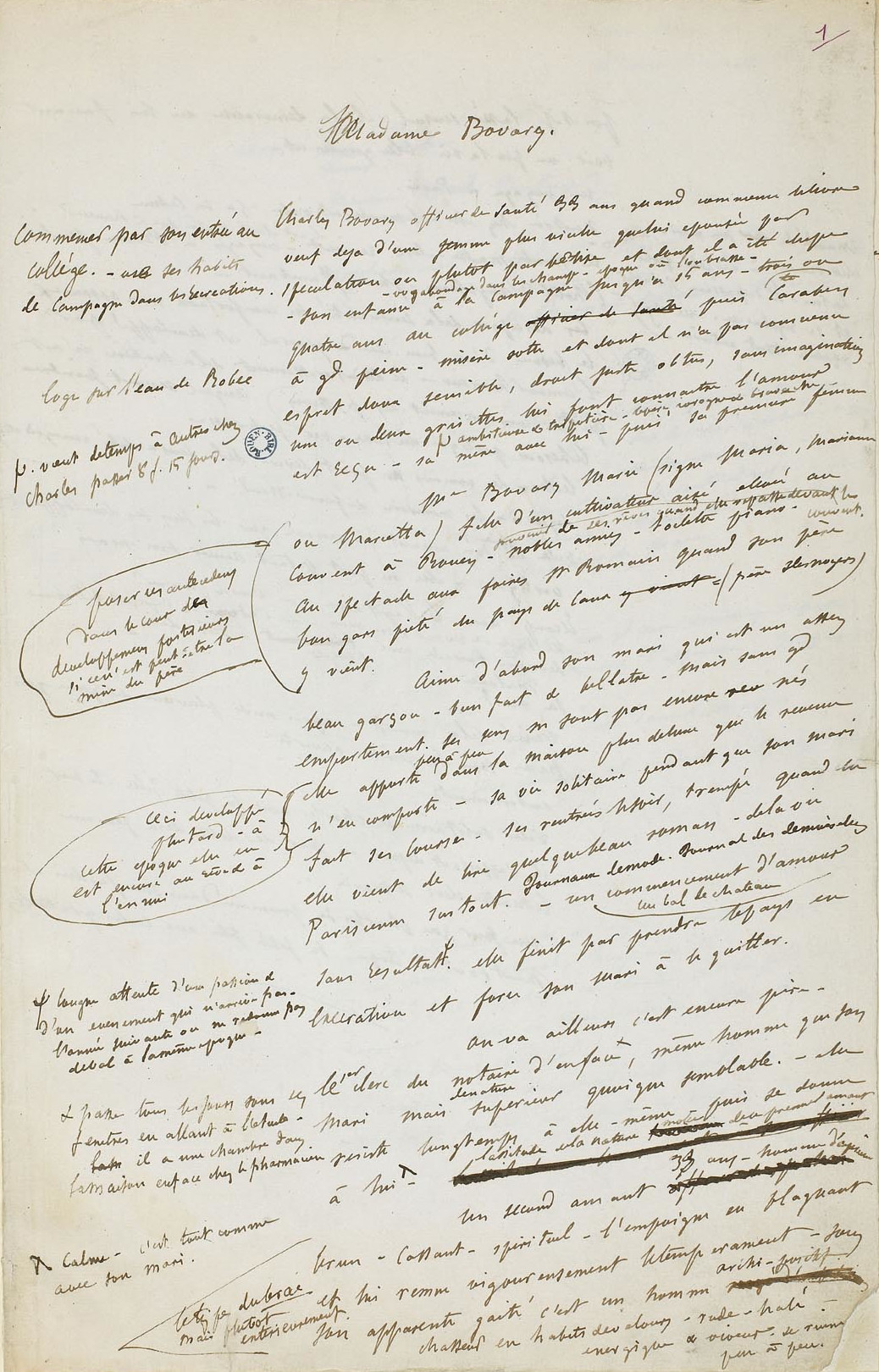

Document B

Dans cet essai, Daniel Pennac réfléchit sur l'enseignement de la

lecture dans le monde scolaire. L'essai est rempli de scènes

fictives, comme celle qui suit.

Reste la question du grand, là haut, dans sa chambre.

Lui aussi, il aurait besoin d'être réconcilié avec "les livres" !

Maison vide, parents couchés, télévision éteinte, il se retrouve donc

seul… devant la page 48.

Et cette "fiche de lecture" à rendre demain…

Demain…

Bref calcul mental :

446 – 48 = 398.

Trois cent quatre-vingt-dix-huit pages à s'envoyer dans la nuit !

Il s'y remet bravement. Une page poussant l'autre. Les mots du

"livre" dansent entre les oreillettes de son walkman. Sans joie. Les

mots ont des pieds de plomb. Ils tombent les uns après les autres,

comme ces chevaux qu'on achève. Même le solo de batterie n'arrive pas

à les ressusciter. (Un fameux batteur, pourtant, Kendall !) Il

poursuit sa lecture sans se retourner sur le cadavre des mots. Les

mots ont perdu leur sens, paix à leurs lettres. Cette hécatombe ne

l'effraye pas. Il lit comme on avance. C'est le devoir qui le pousse.

Page 62, page 63.

Il lit.

Que lit-il ?

L'histoire d'Emma Bovary.

L'histoire d'une fille qui a beaucoup lu :

"Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette

de bambous, le nègre Domingo, le chien Fidèle, mais surtout l'amitié

douce de quelque bon petit frère, qui va chercher pour vous des

fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou

qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d'oiseau.

"

Le mieux est de téléphoner à Thierry, ou à Stéphanie, pour qu'ils lui

passent leur fiche de lecture, demain matin, qu'il recopiera vite

fait, avant d'entrer en cours, ni vu ni connu, ils lui doivent bien

ça.

"Lorsqu'elle eut treize ans, son père l'amena lui-même à la ville

pour la mettre au couvent. Ils descendirent dans une auberge du

quartier Saint-Gervais où ils eurent à leur souper des assiettes

peintes qui représentaient l'histoire de mademoiselle de La Vallière.

Les explications légendaires, coupées çà et là par l'égratignure des

couteaux, glorifiaient toutes la religion, les délicatesses du cœur

et les pompes de la Cour."

La formule : "Ils eurent à leur souper des assiettes

peintes…" lui arrache un sourire fatigué : "On leur a donné

à bouffer des assiettes vides ? On leur a fait becqueter l'histoire

de cette La Vallière ? " Il fait le malin. Il se croit en marge

de sa lecture. Erreur, son ironie a tapé dans le mille. Car leurs

malheurs symétriques viennent de là : Emma est capable d'envisager

son assiette comme un livre, et lui son livre comme une assiette.

Pennac, D. (1992). Comme un roman. Éditions Gallimard.

Document C

Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il

l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans

le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement

intéresser par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce

soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoirs et

discuté avec l'intendant une question de métayage, il reprit sa

lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le

parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la

porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de

dérangements divers, il laissait sa main gauche caresser de temps en

temps le velours vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa

mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros.

L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du

plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après

ligne, de ce qui l'entourait, tout en demeurant conscient que sa tête

reposait commodément sur le velours du dossier élevé, que les

cigarettes restaient à portée de sa main et qu'au-delà des grandes

fenêtres le souffle du crépuscule semblait danser sous les chênes.

Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se

débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui

s'organisaient et acquéraient progressivement couleur et vie. Il fut

ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la

broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme,

le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle

étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui, se dérobait

aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une

passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de

sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au contact de sa

poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée.

Un dialogue haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve

de reptiles, et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours.

Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour

le retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours

de l'autre corps, qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été

oublié : alibis, hasards, erreurs possibles. A partir de cette heure,

chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et

implacable répétition était à peine interrompue le temps qu'une main

frôle une joue. Il commençait à faire nuit.

Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils

se séparèrent à la porte de la cabane. Elle devait suivre le sentier

qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un

instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. A son tour, il se

mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. A la fin, il

distingua dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à

la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer et ils n'aboyèrent pas.

A cette heure, l'intendant ne devait pas être là et il n'était pas

là. Il monta les trois marches du perron et entra. A travers le sang

qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles

de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un

escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la

première pièce, personne dans la seconde. ... [La fin du texte a

été tronquée.]La porte du salon, et

alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le

dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil,

la tête de l'homme en train de lire un roman.

Cortazar, J. (1959). "Continuité des parcs", Les Armes

secrètes, trad. C. et R. Caillois, éd. Gallimard.

Document D

... thy rope of sands...

George Herbert (1593-1633)

La ligne est composée d'un nombre infini de points ; le plan, d'un

nombre infini de lignes ; le volume, d'un nombre infini de plans ;

l'hypervolume, d'un nombre infini de volumes... Non, décidément, ce

n'est pas là, more geometrico, la meilleure façon de commencer mon

récit. C'est devenu une convention aujourd'hui d'affirmer de tout

conte fantastique qu'il est véridique ; le mien, pourtant, est

véridique.

Je vis seul, au quatrième étage d'un immeuble de la rue Belgrano. II

y a de cela quelques mois, en fin d'après-midi, j'entendis frapper à

ma porte. J'ouvris et un inconnu entra. C'était un homme grand, aux

traits imprécis. Peut-être est-ce ma myopie qui me les fit voir de la

sorte. Tout son aspect reflétait une pauvreté décente. II était vêtu

de gris et il tenait une valise à la main. Je me rendis tout de suite

compte que c'était un étranger. Au premier abord, je le pris pour un

homme âgé ; ensuite je constatai que j'avais été trompé par ses

cheveux clairsemés, blonds, presque blancs, comme chez les Nordiques.

Au cours de notre conversation, qui ne dura pas plus d'une heure,

j'appris qu'il était originaire des Orcades.

Je lui offris une chaise. L'homme laissa passer un moment avant de

parler. II émanait de lui une espèce de mélancolie, comme il doit en

être de moi aujourd'hui.

- Je vends des bibles, me dit-il.

Non sans pédanterie, je lui répondis :

- II y a ici plusieurs bibles anglaises, y compris la première, celle

de Jean Wiclef. J'ai également celle de Cipriano de Valera, celle de

Luther, qui du point de vue littéraire est la plus mauvaise, et un

exemplaire en latin de la Vulgate. Comme vous voyez, ce ne sont pas

précisément les bibles qui me manquent.

Après un silence, il me rétorqua :

- Je ne vends pas que des bibles. Je puis vous montrer un livre sacré

qui peut-être vous intéressera. Je l'ai acheté à la frontière du

Bikanir.

Il ouvrit sa valise et posa l'objet sur la table. C'était un volume

in-octavo, relié en toile. Il avait sans aucun doute passé par bien

des mains. Je l'examinai ; son poids insolite me surprit. En haut du

dos je lus Holy Writ et en bas Bombay.

- Il doit dater du dix-neuvième siècle, observai-je.

- Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su, me fut-il répondu.

Je l'ouvris au hasard. Les caractères m'étaient inconnus. Les pages,

qui me parurent assez abîmées et d'une pauvre typographie, étaient

imprimées sur deux colonnes à la façon d'une bible. Le texte était

serré et disposé en versets. A l'angle supérieur des pages figuraient

des chiffres arabes. Mon attention fut attirée sur le fait qu'une

page paire portait, par exemple, le numéro 40514 et l'impaire, qui

suivait, le numéro 999. Je tournai cette page; au verso la pagination

comportait huit chiffres. Elle était ornée d'une petite illustration,

comme on en trouve dans les dictionnaires : une ancre dessinée à la

plume, comme par la main malhabile d'un enfant.

L'inconnu me dit alors:

- Regardez-la bien. Vous ne la verrez jamais plus.

Il y avait comme une menace dans cette affirmation, mais pas dans la

voix.

Je repérai sa place exacte dans le livre et fermai le volume. Je le

rouvris aussitôt. Je cherchai en vain le dessin de l'ancre, page par

page. Pour masquer ma surprise, je lui dis :

- Il s'agit d'une version de l'Ecriture Sainte dans une des langues

hindoues, n'est-ce pas ?

- Non, me répondit-il.

Puis, baissant la voix comme pour me confier un secret :

- J'ai acheté ce volume, dit-il, dans un village de la plaine, en

échange de quelques roupies et d'une bible. Son possesseur ne savait

pas lire. Je suppose qu'il a pris le Livre des Livres pour une

amulette. II appartenait à la caste la plus inférieure; on ne

pouvait, sans contamination, marcher sur son ombre. II me dit que son

livre s'appelait le livre de sable, parce que ni ce livre ni le sable

n'ont de commencement ni de fin.

II me demanda de chercher la première page.

Je posai ma main gauche sur la couverture et ouvris le volume de mon

pouce serré contre l'index. Je m'efforçai en vain : il restait

toujours des feuilles entre la couverture et mon pouce. Elles

semblaient sourdre du livre.

- Maintenant cherchez la dernière.

Mes tentatives échouèrent de même; à peine pus-je balbutier d'une

voix qui n'était plus ma voix :

- Cela n'est pas possible.

Toujours à voix basse le vendeur de bibles me dit :

- Cela n'est pas possible et pourtant cela est. Le nombre de pages de

ce livre est exactement infini. Aucune n'est la première, aucune

n'est la dernière. Je ne sais pourquoi elles sont numérotées de cette

façon arbitraire. Peut-être pour laisser entendre que les composants

d'une série infinie peuvent être numérotés de façon absolument

quelconque.

Puis, comme s'il pensait à voix haute, il ajouta :

- Si l'espace est infini, nous sommes dans n'importe quel point de

l'espace. Si le temps est infini, nous sommes dans n'importe quel

point du temps.

Ses considérations m'irritèrent.

- Vous avez une religion, sans doute ? lui demandai-je.

- Oui, je suis presbytérien. Ma conscience est tranquille. Je suis

sûr de ne pas avoir escroqué l'indigène en lui donnant la Parole du

Seigneur en échange de son livre diabolique.

Je l'assurai qu'il n'avait rien à se reprocher et je lui demandai

s'il était de passage seulement sous nos climats. Il me répondit

qu'il pensait retourner prochainement dans sa patrie. C'est alors que

j'appris qu'il était Écossais, des îles Orcades. Je lui dis que

j'aimais personnellement l'Ecosse, ayant une véritable passion pour

Stevenson et pour Hume.

- Et pour Robbie Burns, corrigea-t-il.

Tandis que nous parlions je continuais à feuilleter le livre infini.

- Vous avez l'intention d'offrir ce curieux spécimen au British

Muséum ? lui demandai-je, feignant l'indifférence.

- Non. C'est à vous que je l'offre, me répliqua-t-il, et il énonça un

prix élevé.

Je lui répondis, en toute sincérité, que cette somme n'était pas dans

mes moyens et je me mis à réfléchir. Au bout de quelques minutes,

j'avais ourdi mon plan.

- Je vous propose un échange, lui dis-je. Vous, vous avez obtenu ce

volume contre quelques roupies et un exemplaire de l'Écriture Sainte

; moi, je vous offre le montant de ma retraite, que je viens de

toucher, et la bible de Wiclef en caractères gothiques. Elle me vient

de mes parents.

- A black letter Wiclef ! murmura-t-il.

J'allai dans ma chambre et je lui apportai l'argent et le livre. Il

le feuilleta et examina la page de titre avec une ferveur de

bibliophile.

- Marché conclu, me dit-il.

Je fus surpris qu'il ne marchandât pas. Ce n'est que par la suite que

je compris qu'il était venu chez moi décidé à me vendre le livre.

Sans même les compter, il mit les billets dans sa poche.

Nous parlâmes de l'Inde, des Orcades et des jarls norvégiens qui

gouvernèrent ces îles. Quand l'homme s'en alla, il faisait nuit. Je

ne l'ai jamais revu et j'ignore son nom.

Je comptais ranger le Livre de Sable dans le vide qu'avait laissé la

bible de Wiclef, mais je décidai finalement de le dissimuler derrière

des volumes dépareillés des Mille et Une Nuits.

Je me couchai mais ne dormis point. Vers trois ou quatre heures du

matin, j'allumai. Je repris le livre impossible et me mis à le

feuilleter. Sur l'une des pages, je vis le dessin d'un masque. Le

haut du feuillet portait un chiffre, que j'ai oublié, élevé à la

puissance 9.

Je ne montrai mon trésor à personne. Au bonheur de le posséder

s'ajouta la crainte qu'on ne me le volât, puis le soupçon qu'il ne

fût pas véritablement infini. Ces deux soucis vinrent accroître ma

vieille misanthropie. J'avais encore quelques amis ; je cessai de les

voir. Prisonnier du livre, je ne mettais pratiquement plus les pieds

dehors. J'examinai à la loupe le dos et les plats fatigués et je

repoussai l'éventualité d'un quelconque artifice. Je constatai que

les petites illustrations se trouvaient à deux mille pages les unes

des autres. Je les notai dans un répertoire alphabétique que je ne

tardai pas à remplir. Elles ne réapparurent jamais. La nuit, pendant

les rares intervalles que m'accordait l'insomnie, je rêvais du livre.

L'été déclinait quand je compris que ce livre était monstrueux. Cela

ne me servit à rien de reconnaître que j'étais moi-même également

monstrueux, moi qui le voyais avec mes yeux et le palpais avec mes

dix doigts et mes ongles. Je sentis que c'était un objet de

cauchemar, une chose obscène qui diffamait et corrompait la réalité.

... [La fin du texte a été tronquée.]

Je pensai au feu, mais je craignis que la combustion d'un livre

infini ne soit pareillement infinie et n'asphyxie la planète par sa

fumée.

Je me souvins d'avoir lu quelque part que le meilleur endroit où

cacher une feuille c'est une forêt. Avant d'avoir pris ma retraite,

je travaillais à la Bibliothèque nationale, qui abrite neuf cent

mille livres ; je sais qu'à droite du vestibule, un escalier en

colimaçon descend dans les profondeurs d'un sous-sol où sont gardés

les périodiques et les cartes. Je profitai d'une inattention des

employés pour oublier le livre de sable sur l'un des rayons

humides. J'essayai de ne pas regarder à quelle hauteur ni à quelle

distance de la porte.

Je suis un peu soulagé mais je ne veux pas même passer rue Mexico.

Borges, J. L. (1978). "Le Livre de sable". Le Livre de

Sable.

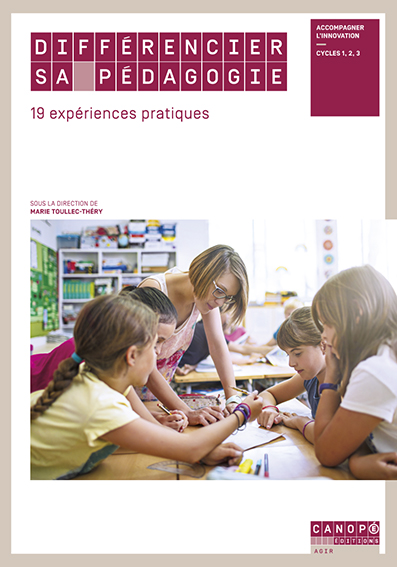

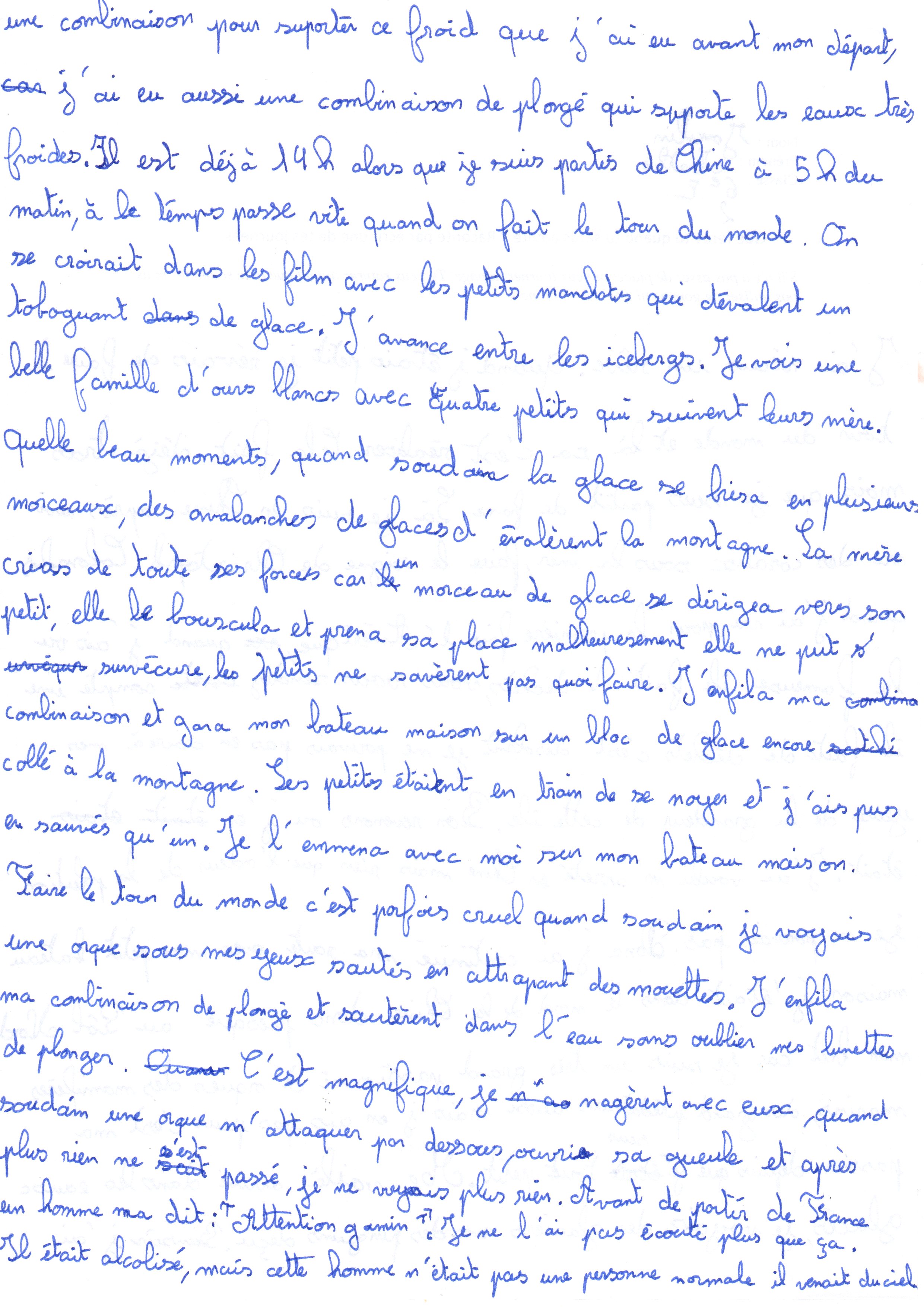

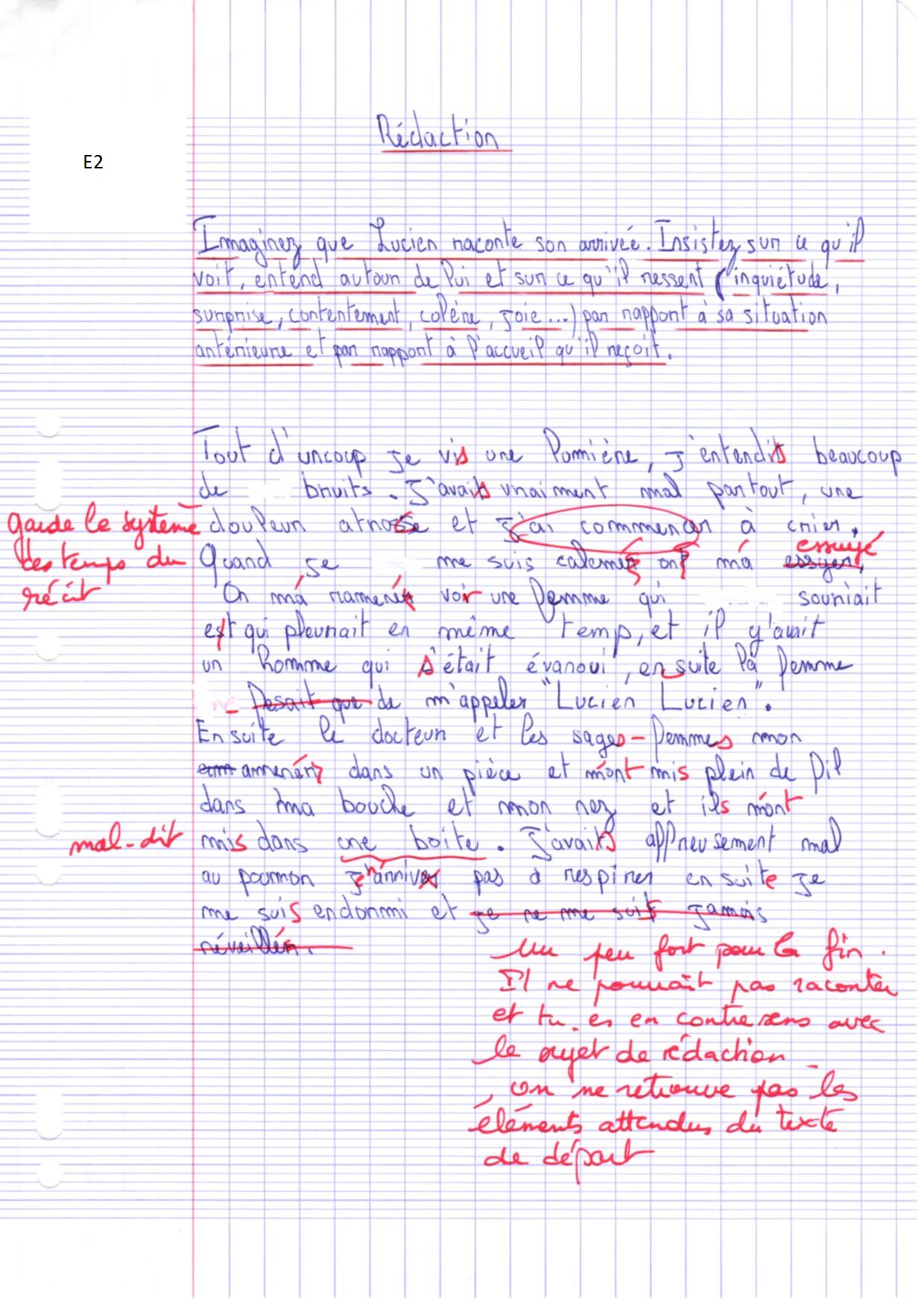

Tu choisis un personnage,

enfant ou adulte, homme ou femme. Tu décris sa métamorphose en

un oiseau identique à celui présent sur l’image.

Tu choisis un personnage,

enfant ou adulte, homme ou femme. Tu décris sa métamorphose en

un oiseau identique à celui présent sur l’image.